AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

21 Settembre 2025 - 10:44

Una vecchia cartolina di Piverone. Località Anzasco si specchia sulle acque del lago di Viverone

Facendo stampare su foglio volante dalla Tipografia Curbis di Ivrea nel settembre del 1877 un sonetto piemontese, ingenuamente ma sinceramente celebrativo, l’anonimo Felicin dla Blanda (forse un non meglio noto Felice Boratti, il cui nome compare tra i corrispondenti del Flechia) vuole ricordare la Croce di Commendatore conferita al suo concittadino piveronese Giovanni Flechia, nome di prima grandezza nel campo degli studi linguistici e glottologici.

Nato a Piverone il 6 novembre del 1811, figlio del medico condotto del paese (Carlo, originario di Magnano Biellese) e di Teresa Mosca (nativa di Palazzo), Giovanni Flechia compì gli studi classici al Collegio di Ivrea (l’attuale liceo Carlo Botta), dove nel 1829 conseguì la licenza liceale, ottenendo voti discreti ma non eccezionali (la sua condotta scolastica, come si legge nei registri del tempo, fu reputata «non abbastanza studiosa e piuttosto divagata»). Una nota curiosa della sua carriera scolastica ci è raccontata dal genero, il dottor Laura, in una commemorazione tenuta nel 1894: a 15 anni sapeva a memoria la Divina Commedia e componeva con facilità scorrevoli versi italiani e latini.

Dopo il diploma fu per qualche tempo maestro elementare «provvisorio» nel suo paese natio, per passare poi a Torino, prima come segretario presso la famiglia Balbo (quella di Prospero e Carlo, entrambi nomi ben noti del Risorgimento) e poi, dal 1848 al 1863, come bibliotecario-archivista del Senato, prima subalpino e poi italiano, mantenendo contemporaneamente anche alcune collaborazioni editoriali, tra cui quella per la «Nuova Enciclopedia Popolare»dell’editore Pomba con articoli di ornitologia, una delle sue passioni.

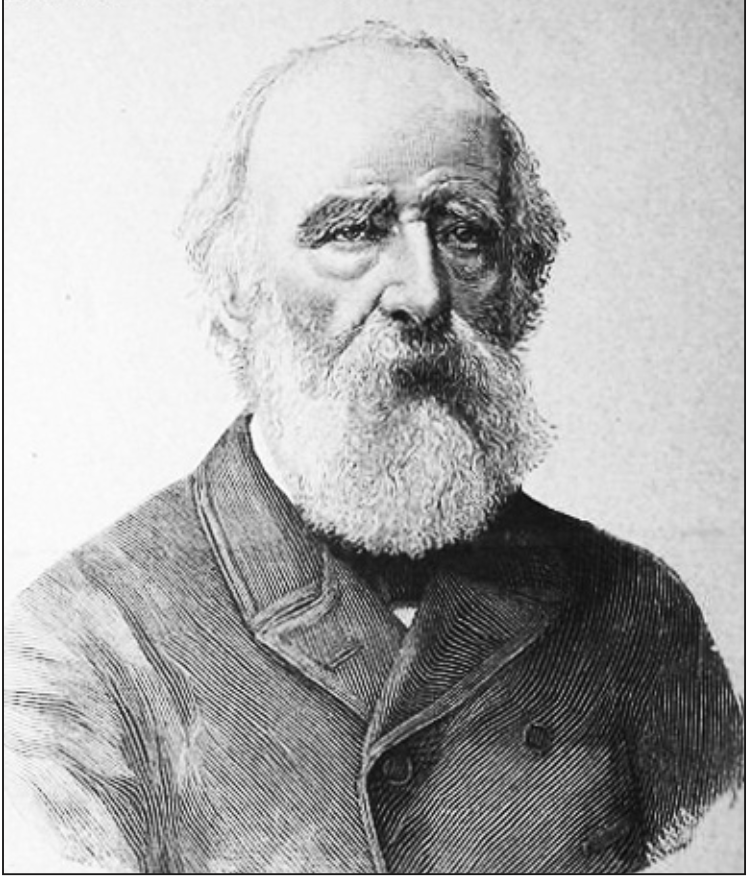

Il glottologo Giovanni Flechia

Per circa un anno (1839-40) soggiornò a Parigi e a Londra (aveva imparato le lingue moderne a Torino, da autodidatta), per tornare poi a Torino, dove, tranne brevi soggiorni a Piverone e qualche viaggio per motivi di studio o di servizio in varie città d’Italia, rimase per tutta la vita, vivendo nel palazzo al numero 41 di via Esagono (dal 1861 via Cavour).

Si era nel frattempo sposato con Giuseppina Oddenino, l’amatissima moglie che lo lascerà vedovo nel 1878.

Precursore dello studio della lingua sanscrita.

Nei primi anni torinesi egli frequentò come uditore la facoltà di Lettere e qui, tra le sue letture e i suoi studi da autodidatta e poi la successiva frequentazione del British Museum durante il periodo londinese, scoprì una lingua e una letteratura, quella sanscrita dell’antica India, che, sconosciuta allora ai più (anche tra gli studiosi), avrebbe segnato la vita di Flechia, imponendolo, grazie ai suoi studi in questa disciplina, all’attenzione del mondo accademico e intellettuale.

Dopo aver infatti pubblicato (nel 1833) un componimento poetico intitolato Inno al sole e qualche traduzione del poeta inglese Thomas Moore (1836-38), egli cominciò a tradurre parecchi passi di opere dell’antica letteratura dell’India, tra cui alcuni episodi del Mahabharata, il più famoso poema epico di questa cultura, acquisendo a tal punto fama in questi studi da essere chiamato nel 1860 alla cattedra di Sanscrito all’Università di Torino, cattedra che, pur mutando poi il suo nome in quello di Grammatica comparata delle lingue indoeuropee e di sanscrito (dal 1860), poi di Lingue e letterature comparate (1863-1875) e poi ancora di Storia comparata delle lingue classiche e neolatine (1875-1890), non ne mutò però il docente titolare, che fu sempre il nostro Flechia.

Già nel 1851, però, il ministro Cibrario aveva chiamato il Nostro a insegnare Grammatica sanscrita, come corso preparatorio a quello di Letteratura indiana tenuto da Gaspare Gorresio, altro grande indologo e sanscritista dell’Università di Torino (la tradizione degli studi indologici sarà poi continuata a Torino in tempi recenti da Mario Vallauri e, dopo di lui, da Oscar Botto).

Inoltre, già nel 1856 Flechia aveva pubblicato, con l’aiuto del governo subalpino, una grammatica della lingua sanscrita, ancora oggi esemplare per chiarezza e completezza, mentre nel 1881 darà alle stampe come ricordo per i «colleghi indologi» riuniti al Congresso Orientalistico di Berlino una curiosità, la traduzione in sanscrito dell’episodio dantesco di Paolo e Francesca (Inferno, canto V).

Nel 1862 pubblicò una Storia delle Indie Orientali, in due volumi (per un totale di più di mille pagine), con la collaborazione di Costantino Marmocchi.

Preside della facoltà di Filosofia e Lettere dal 1870 al 1876, fu condirettore (dal 1874 fino alla morte) della «Rivista di Filologia e d’Istruzione Classica»; fu socio inoltre sia dell’Accademia delle Scienze di Torino (dal 1870) che di quella dei Lincei di Roma (dal 1875) e della Società Reale di Napoli (dal 1890).

Nel 1891 fu nominato Senatore, anche se, a causa dell’età avanzata, non poté mai svolgere effettivamente le sue mansioni.

Fine studioso del lessico canavesano.

A Piverone Flechia restò sempre legatissimo, tornandovi ogni volta che poteva per ristorarsi nella mente e nel corpo, compiendovi lunghissime passeggiate, durante le quali possiamo immaginare che soddisfacesse due sue passioni: quella per l’ornitologia (e già lo abbiamo ricordato) e quella per la dialettologia, interrogando i contadini su termini ed espressioni locali che egli avrebbe poi trattato con competenza scientifica nei suoi lavori dialettologici.

Se lo studio della lingua e della letteratura sanscrita dell’India diede la fama più grande al Nostro, fama che è tuttora vivissima tra i cultori di queste discipline, non bisogna però dimenticare che nella sua lunga e feconda vita (morì a Torino nel 1892) egli si dedicò anche ad altri studi, sempre di carattere linguistico, ma lontani, nel tempo e nello spazio, da quelli di indologia: la glottologia, specie per quanto riguarda l’etimologia, e la dialettologia italiana.

Lo studio rigoroso di queste discipline fece sì che Flechia si convincesse del fatto che le discipline linguistiche, fondate su di un serio metodo scientifico, avrebbero avuto anche un effetto positivo sui metodi di insegnamento nelle scuole secondarie, non solo per quanto riguardava il latino e il greco, ma anche per l’italiano, che avrebbe così potuto diventare veramente ed effettivamente la lingua comune di tutti i cittadini del Regno.

Le questioni di etimologia, italiana in particolare, e romanza in generale, sono testimoniate dalla sua collaborazione, fatta di studi e di recensioni, all’«Archivio Glottologico Italiano», rivista fondata nel 1873 dal linguista goriziano Graziadio Isaia Ascoli; mentre l’amore per la sua terra, Piverone e il Canavese in genere, appare evidentissimo in tutta una serie di studi da lui dedicati a fenomeni linguistici e lessicali ed alla toponomastica sia del suo paese natale che, più in generale, del Canavese, del Piemonte e dell’Italia settentrionale.

Senza comunque dimenticare l’interesse per la poesia, se è vero che al Flechia apparteneva un manoscritto settecentesco dell’opera poetica di padre Ignazio Isler, uno dei più grandi scrittori in piemontese del secolo XVIII, manoscritto che ora, passato dal Flechia all’Armando (altro insigne studioso di lingua e letteratura piemontese), è conservato all’Accademia delle Scienze di Torino.

La singolarità delle parlate locali.

Proprio per questi suoi interessi locali Flechia può essere ricordato tra i fondatori della moderna scienza dialettologica, che, senza disperdersi in futili disquisizioni di carattere localistico e campanilistico, in modo serio e scientificamente fondato analizza le particolarità delle parlate locali.

Di questi suoi studi linguistici e dialettologici ci resta una quantità incredibile di scritti, tutti ancora oggi di altissimo livello, tra i quali ci limitiamo a ricordare la dissertazione Di alcune forme de’ nomi locali dell’Italia Superiore (1871, ma successivamente ripresa e ampliata), le Etimologie sarde (del 1886), il fondamentale studio sul Lessico Piveronese(pubblicato postumo nel 1919 a cura di Giuseppe Flechia) e tutta una serie di «Postille etimologiche» pubblicate su varie riviste specializzate.

Il testo del sonetto.

Il sonetto, composto per la Croce di Commendatore di cui fu insignito il professor Giovanni Flechia, fu stampato su foglio volante dalla Tipografia Curbis di Ivrea; ho potuto consultare l’esemplare conservato presso la biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino (Fondo Flechia n. 718, mazzo 3).

Nel testo, in un piemontese abbastanza italianizzato – e per questo (penso) non bisognoso di traduzione –, è comunque da segnalare il termine fard (v. 12), che nei vocabolari piemontesi dell’Ottocento non è registrato (mentre lo è l’aggettivo fardà, col significato di «lisciato, imbellettato» e il verbo fardé, «lisciare, imbellettare, coprire i difetti con belletti»), mentre qui è usato come sostantivo nel significato di «belletto, falso ornamento».

A Giovanni Flechia / Sanscritista e Filologo / Tra ij prim d’Italia / Membro dle Accademie /

Dle Siense e dij Lincei / Cavajer del Mérit civil e ’d pì Órdin / Fàit Comendator dla Coron-a d’Italia.

Pivron, Stèmber 1877

Son pròpi disdeut ani già sonà

Che sì Pivron l’ha vdute Cavajé;

Soa glòria, sò onor T’ha salutà;

Fin j’Eròj dl’India a son ëvnusse arlegré.

C’la Cros n’àutra e peui n’àutra a l’ha ciamà;

Roma e Turin l’han dvute disputé;

E ’d podèjte tra ij Sòci registré

L’Academia e ij Lincei as son onorà.

Adess l’han fate ’dcò Comendator,

Verament l’é arivà pròpi tròp tard:

L’é ’mpess ch’ses guadagnate cost onor.

At son comenda nen ëd sùcher, nen ’d fard

Tò travaj manuscrit e publicà

E ij fieuj dla siensa ch’at ciamo Papà.

Felicin dla Blanda

Ivrea, Tip. Curbis

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.