AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

01 Agosto 2025 - 23:14

La cascina San Giorgio di Settimo Torinese, ant ica proprietà dei gesuiti torinesi, nel 1970

Sorta per volontà di un gentiluomo basco, Ignazio di Loyola (1491–1556), da sempre la Compagnia di Gesù è uno degli ordini religiosi più discussi, spesso accusata di conservatorismo e di ingerenze politiche, ma anche di una «eccessiva condiscendenza ai costumi del tempo» (emblematico è il caso del papa Francesco), per dirla con lo storico Giacomo Martina (1924–2012), gesuita.

In Piemonte, la Compagnia giunse nel 1561, su invito del duca Emanuele Filiberto di Savoia, preoccupato per l’intraprendenza dei protestanti e per la loro capacità di proselitismo. Sotto la direzione del padre Antonio Possevino(1533–1611), mantovano, si stabilì inizialmente a Mondovì, la città più popolosa dello Stato sabaudo, allora sede di università. Ai padri monregalesi fu affidata la scuola di retorica e di lingua greca dove insegnò, fra il 1564 e il 1567, il celebre Roberto Bellarmino, senese, un predicatore molto amato dal popolo.

Proprio nel 1567, in Torino, la Compagnia di Gesù aprì un grande collegio per i giovani della nobiltà e della ricca borghesia subalpina, destinati a costituire la futura classe dirigente dello Stato. Osserva lo storico Francesco Cognasso(1886–1986), torinese: «La valentia dei maestri, la propaganda, la ottima organizzazione fecero sì che i gesuiti si impadronissero totalmente della educazione delle classi alte del Piemonte, compiendo una missione che allora fu di grande utilità per la formazione culturale del paese. Più tardi non fu più così».

Sino alla rivoluzione francese, cioè sino alla laicizzazione della scuola, larga parte della gioventù europea – spiega Giacomo Martina – venne educata dai gesuiti con un metodo preciso, la “Ratio studiorum”. Si imparava il latino e la storia antica a contatto immediato con i classici, impadronendosi del loro stile e della loro logica (eventualmente su testi accuratamente epurati: le famose edizioni “ad usum serenissimi delphini”); si insisteva sui grandi problemi filosofici (senza ridurre la filosofia a storia della filosofia), ma anche sulla matematica e sull’astronomia. Più per forza delle circostanze che per deliberato proposito, le scuole gesuitiche abbracciarono solo le classi secondarie.

Lo storico Luigi Cibrario (1802–1870), più volte ministro del Regno di Sardegna, ricorda che i gesuiti torinesi possedevano una bella biblioteca, «fondamento della quale erano stati i libri recativi da Guglielmo Baldessano di Carmagnola, socio nel 1570 nel collegio teologico di questa università [cioè di Torino], ritiratosi a vivere presso que’ padri». Lo stesso Cibrario racconta che, «nel 1623, Luigi Albriccio, gesuita, avendo predicato la quaresima in duomo con grande plauso, Carlo Emmanuele I gliene volle contrassegnare il suo gradimento col dono di doppie cento e di scudi ottocento da impiegarsi in un censo sulla città per la biblioteca del collegio dei Santi Martiri».

Il duca Emanuele Filiberto di Savoia introdusse la Compagnia di Gesù nei propri Stati

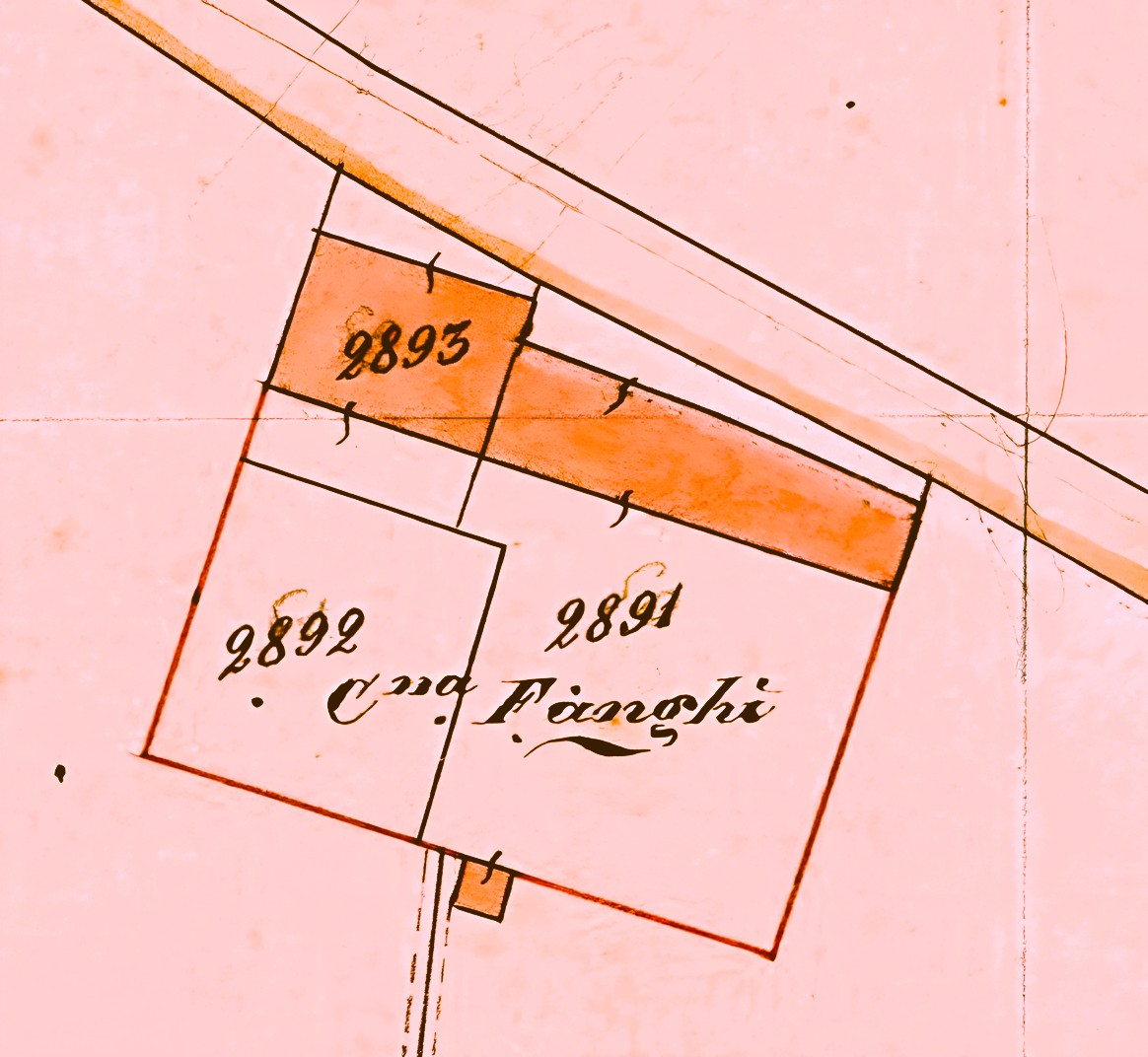

1860, la Cascina Fanghi nel territorio di Caselle

Settimo Torinese ebbe rapporti molto intensi con i gesuiti della capitale sabauda. Le fonti d’archivio dei secoli diciassettesimo e diciottesimo attestano che gli amministratori municipali erano soliti rivolgersi alla Compagnia di Gesù affinché fosse garantita la predicazione quaresimale nella chiesa di San Pietro in Vincoli. Il che si verificò regolarmente sino a quando il papa Clemente XIV, col breve «Dominus ac Redemptor» (1773), non soppresse la Compagnia. Fu per l’intervento dei gesuiti che Settimo ottenne, nel 1681, le reliquie dei Santi Martiri, poi proclamati patroni della comunità locale.

Alla Compagnia di Gesù, il duca Emanuele Filiberto assegnò un terzo dei beni appartenenti all’antica abbazia di San Solutore di Torino, fondata all’inizio dell’undicesimo secolo e distrutta dai francesi nel 1536. Fra questi comprese la tenuta di San Giorgio di Settimo. Notevole fu l’opera della Compagnia per lo sviluppo dell’agricoltura sia nelle terre di pertinenza della cascina sia nella vicina regione del Mappano, un tempo denominata «I Fanghi» poiché malsana e paludosa. I gesuiti torinesi tennero San Giorgio fino alla soppressione del 1773. In seguito la tenuta passò ai principi Dal Pozzo della Cisterna.

Se ti è piaciuto questo articolo, segui SILVIO BERTOTTO QUI

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.