AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

01 Agosto 2025 - 19:23

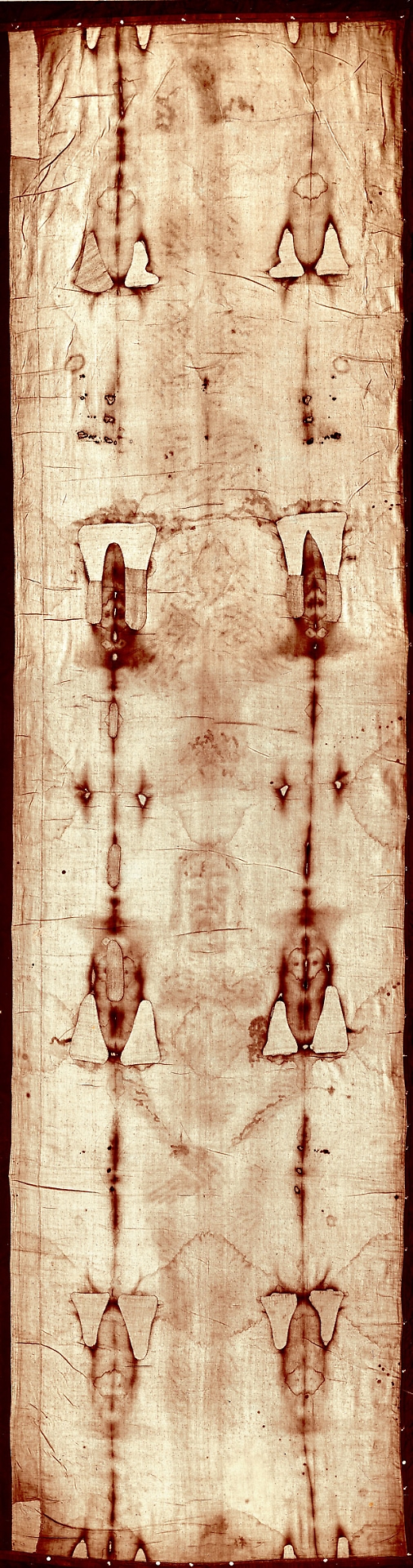

Sacra Sindone: secondo uno studio su Archaeometry fu creata su una scultura, non su un corpo umano

La Sindone di Torino — il celebre lenzuolo di lino che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo di Gesù di Nazareth dopo la crocifissione — torna al centro dell’attenzione scientifica e mediatica. Ma non per rivelazioni che aprono nuovi scenari, bensì per una conferma, ulteriormente argomentata, di un’ipotesi che da tempo aleggia tra studiosi e scettici: l’immagine dell’uomo visibile sul telo non deriverebbe dal contatto con un corpo tridimensionale, bensì da una scultura a bassorilievo. In altre parole, non un’impronta lasciata dal cadavere di Cristo, ma una raffigurazione artistica ottenuta attraverso un procedimento artificiale.

A suggerirlo è una simulazione tridimensionale pubblicata sulla rivista Archaeometry, realizzata dal ricercatore brasiliano Cicero Moraes, noto a livello internazionale per le sue accurate ricostruzioni in 3D dei volti di personaggi storici, da Sant’Antonio di Padova a Francesco Petrarca. Nel suo curriculum anche un lavoro del giugno 2024 che ha restituito il volto dell’Homo sapiens più antico finora rinvenuto: Jebel Irhoud, vissuto circa 315 mila anni fanell’attuale Marocco.

Nel caso della Sindone, Moraes ha messo a confronto due scenari mediante strumenti avanzati di modellazione e simulazione digitale: da un lato, un telo virtuale calato su un corpo umano ricostruito digitalmente; dall’altro, lo stesso telo steso su una superficie piatta scolpita in bassorilievo. I risultati sono, a suo dire, inequivocabili: «L'immagine sulla Sindone di Torino è molto più coerente con una matrice a bassorilievo», ha dichiarato a Live Science. E ha aggiunto: «Una matrice del genere avrebbe potuto essere realizzata in legno, pietra o metallo e pigmentata, oppure riscaldata, solo nelle aree di contatto, producendo così l’impronta osservata sul tessuto».

Secondo lo studioso, dunque, non ci sarebbero dubbi: la qualità e la coerenza dell’immagine ottenuta virtualmente dalla scultura in rilievo corrisponde in maniera sorprendente a quella visibile sulla Sindone reale, mentre il tentativo di riprodurla su un corpo tridimensionale ha prodotto una figura deformata, sproporzionata, incompatibile con quella tanto discussa che si conserva nel Duomo di Torino.

Ma davvero questa simulazione segna una svolta? Non per Andrea Nicolotti, storico delle religioni e professore presso l’Università di Torino, da anni impegnato nel campo degli studi sindonici con un approccio fortemente critico. Intervistato dal sito Skeptic.com, Nicolotti ha accolto con favore la ricerca, ma ha anche voluto ridimensionarne l’impatto: «Cicero Moraes ha ragione, ma la sua ricerca non è particolarmente rivoluzionaria», ha commentato. «Da almeno quattro secoli — ha ricordato — sappiamo che l’immagine corporea della Sindone non avrebbe potuto essere prodotta dal contatto diretto con un corpo umano tridimensionale. È un dato assodato, almeno per chi adotta un approccio razionale alla questione».

Le parole dello storico torinese rinviano alle tante analisi già condotte sulla Sindone, in particolare alla famigerata datazione al radiocarbonio pubblicata nel 1989 su Nature, secondo cui il lino risalirebbe a un’epoca compresa tra il 1260 e il 1390. Un dato che ha fortemente ridimensionato l’ipotesi di un oggetto di origine paleocristiana, collocandolo invece pienamente nel cuore del Medioevo europeo, un’epoca in cui la produzione di reliquie — autentiche o meno — era tanto diffusa quanto redditizia.

Lo studio di Moraes sembra quindi inserirsi in questa lunga tradizione critica, ma con una marcia in più: il ricorso alle tecnologie tridimensionali, sempre più impiegate nell’archeologia e nella storia dell’arte, consente di affinare modelli interpretativi già noti, di metterli alla prova e, quando necessario, di confutarli con maggiore precisione visiva e geometrica.

Nel frattempo, la Sindone continua a generare dibattiti, emozioni e pellegrinaggi. Nonostante i dubbi e le confutazioni, milioni di fedeli nel mondo la considerano ancora una testimonianza sacra della Passione di Cristo. Le indagini scientifiche, dal canto loro, sembrano indirizzarsi sempre più decisamente verso una spiegazione razionale, storica, terrena. Tra fede e scienza, la Sindone resta un enigma che unisce devozione, arte e mistero.

La Sindone di Torino è uno degli oggetti più enigmatici e venerati della cristianità. Si tratta di un telo di lino di circa 4,41 metri di lunghezza per 1,13 di larghezza, sul quale è impressa l’immagine, fronte e retro, di un uomo nudo, con evidenti segni di torture, tra cui lividi, ferite da flagellazione, escoriazioni al capo compatibili con una corona di spine, fori nei polsi e nei piedi, e una ferita al costato. Tutto lascia pensare alla raffigurazione di un crocifisso, tanto che fin dal Medioevo molti fedeli hanno identificato quell’uomo con Gesù di Nazareth, vedendo nella Sindone il lenzuolo funebre che avrebbe avvolto il suo corpo dopo la crocifissione.

Ma se l’immagine è chiara, la sua origine storica è tutt’altro che certa.

La prima traccia documentale certa della Sindone risale al 1353, quando Goffredo di Charny, cavaliere francese e signore di Lirey, ne organizza la prima ostensione pubblica nella sua cappella. Il documento più esplicito che testimonia la sua esistenza in quel periodo è una lettera del vescovo di Troyes, Pierre d’Arcis, del 1389, indirizzata a Papa Clemente VII. In essa si denuncia che la Sindone sarebbe stata "fabbricata da mano d’uomo" e usata per fini di lucro, generando devozione e offerte tra i pellegrini. Lo stesso papa, pur non pronunciandosi sull’autenticità, ne autorizzò l’esposizione a patto che fosse presentata come una "figura o rappresentazione" del lenzuolo di Cristo, non come reliquia autentica.

Dalla Francia la Sindone giunge nel 1453 ai Savoia, grazie a un atto di donazione di Margherita di Charny. Viene custodita prima a Chambéry, poi, nel 1578, viene trasferita a Torino per volere di Emanuele Filiberto, in occasione del pellegrinaggio dell’arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo, che intendeva venerarla in segno di ringraziamento per la fine della peste.

A Torino, la Sindone diventa reliquia di stato, custodita prima nella cappella del Palazzo Ducale, poi nella fastosa Cappella della Sacra Sindone progettata dall’architetto Guarino Guarini, uno dei capolavori del barocco europeo. Per secoli, l’ostensione pubblica della Sindone si tiene in occasione di eventi solenni, attirando migliaia di fedeli da tutta Europa.

Ma la Sindone non è solo oggetto di culto: è anche al centro di accesi dibattiti scientifici e teologici. Nel corso del XX secolo, grazie a tecnologie fotografiche e analisi fisico-chimiche, l’interesse per il mistero della sua formazione cresce vertiginosamente. Le prime fotografie risalgono al 1898, realizzate da Secondo Pia, che scoprì con stupore che l’immagine impressa sul telo appariva come un negativo fotografico, suscitando un’ondata di entusiasmo tra i sostenitori dell’autenticità.

Tuttavia, la svolta più significativa arriva nel 1988, quando un’équipe di ricercatori autorizzata dal Vaticano effettua una datazione al radiocarbonio del tessuto in tre laboratori indipendenti (Oxford, Zurigo, Tucson). Il verdetto è netto: il lino sarebbe stato confezionato tra il 1260 e il 1390, quindi in pieno Medioevo. Lo studio viene pubblicato sulla rivista Nature e provoca uno scossone nel mondo religioso e accademico. Il Vaticano prende atto della datazione, ma non si pronuncia sull’autenticità.

Da allora, nuove ricerche si susseguono. Alcuni studiosi mettono in dubbio i risultati del carbonio-14, sostenendo che il campione analizzato provenisse da un’area contaminata o restaurata del telo. Altri puntano l’attenzione sulla natura dell’immagine: non è fatta di pigmenti, non è dipinta, e non è riconducibile alle tecniche artistiche note nel XIV secolo. Nascono così teorie che vanno dall’ipotesi della proiezione luminosa alla radiazione sconosciuta, fino all’uso di tecniche chimiche o termiche applicate a una sagoma.

Nel frattempo, la Sindone subisce anche danni materiali: nel 1997 un grave incendio nella cappella guariniana minaccia la reliquia, che viene salvata in extremis da un vigile del fuoco che rompe la teca con un martello. Il telo viene successivamente spostato nella Cattedrale di San Giovanni Battista, dove oggi è custodito in una teca climatizzata sotto vetro antiproiettile, immersa in un’atmosfera a gas inerte.

L’ultima grande ostensione pubblica risale al 2015, in occasione del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. In quell’occasione oltre 2 milioni di pellegrini si recarono a Torino per vederla. Il Papa emerito Benedetto XVI la definì “icona del Sabato Santo”, mentre Papa Francesco, che la venerò nel 2015, parlò della Sindone come “specchio del Vangelo”.

Oggi, mentre la scienza continua a interrogarsi sull’origine dell’immagine e nuovi studi — come quello di Cicero Moraes — tendono a rafforzare l’idea di una realizzazione artificiale su matrice a bassorilievo, la Sindone resta un oggetto carico di significati, sospeso tra fede, arte, tradizione e mistero. Una reliquia che continua a parlare, nonostante tutto, a credenti e scettici. Forse proprio perché — più della verità storica — custodisce un enigma esistenziale: il volto della sofferenza, della morte e, per molti, della speranza nella resurrezione.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.