AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

09 Luglio 2025 - 17:04

Le Valli di Lanzo svendute al cobalto: trivelle e multinazionali nel cuore dell’Alpe

A distanza di più di trent’anni dalla grande fuga dalle miniere italiane, lo Stato torna ad armarsi di piccone e trivella. Non per scavare direttamente, almeno per ora, ma per capire cosa c’è là sotto. È stato infatti approvato il Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (PNE), un progetto ambizioso che segna il ritorno della Repubblica italiana nel settore estrattivo con lo sguardo rivolto non più al carbone o al piombo, ma al litio, al rame, alle terre rare. In una parola: alla transizione ecologica, quella fatta anche – paradossalmente – di scavi, polveri e buche nel terreno.

Il piano, presentato ufficialmente il 1° luglio 2025 e redatto da ISPRA su incarico congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), nasce per mappare le risorse minerarie strategiche del sottosuolo italiano. Obiettivo dichiarato: ridurre la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di materie prime critiche, fondamentali per batterie, microchip, pannelli solari, turbine eoliche. In altre parole: per tenere accese le luci del futuro.

Il progetto si sviluppa attraverso 14 campagne di ricerca in 11 regioni italiane, coinvolgendo 15 unità operative e oltre 400 specialisti. La prima fase, finanziata con 3,5 milioni di euro, servirà a capire dove scavare, quanto e con quali prospettive. Non si parla ancora di concessioni minerarie o permessi di coltivazione, ma di esplorazione preliminare. Una fase propedeutica che, se i risultati saranno positivi, aprirà la strada a investimenti pubblici e privati di ben altra entità.

Tra le zone più promettenti spiccano il Piemonte, con le sue potenziali riserve di platino nella zona di Finero, la Liguria per il rame e la grafite, la Sardegna per il rame e – forse – per le terre rare, il Trentino-Alto Adige per fluorite e barite, e la Campania, dove si spera di trovare litio. Ma l’interesse non è solo per i giacimenti attivi o ipotizzati. Una parte importante del programma guarda infatti alle miniere dismesse e ai rifiuti di escavazione, grazie al progetto PNRR URBES, con l’idea di riciclare il passato per alimentare il futuro.

Tutto ruota attorno a GeMMA, il database integrato sviluppato da ISPRA, che incrocia dati geologici, storici, minerari, ambientali e museali. Uno strumento digitale potente, pensato per fornire a ricercatori, imprese e istituzioni una fotografia aggiornata del potenziale estrattivo italiano. Il messaggio è chiaro: prima di importare a caro prezzo dalla Cina, dal Sud America o dall’Africa, vediamo cosa abbiamo a casa nostra.

Il contesto è europeo. Il Programma risponde infatti alle direttive del Regolamento UE 2024/1252, noto come Critical Raw Materials Act, che chiede agli Stati membri di sviluppare strategie autonome di approvvigionamento. L’Italia, da questo punto di vista, era ferma al palo. Le ultime esplorazioni sistematiche risalgono agli anni ’80. Ora, invece, si prova a rientrare nella partita con un approccio più razionale, moderno e – almeno nelle intenzioni – sostenibile.

Certo, non mancano le perplessità. Le associazioni ambientaliste osservano con attenzione e chiedono trasparenza: “Non basta parlare di materie prime green per rendere green anche le miniere”, è il monito di Legambiente. Anche alcune Regioni hanno già sollevato dubbi, temendo che la corsa alle risorse possa innescare nuovi conflitti ambientali e sociali. Basti pensare alle polemiche sorte attorno alla possibilità di cercare litio nel cuore del Parco del Matese.

Resta però il dato politico: lo Stato italiano torna a interessarsi del proprio sottosuolo, non più per estrarre ricchezza da vendere, ma per cercare risorse strategiche per il proprio futuro industriale. Un cambio di paradigma. Si passa dal modello del “paese turista” al modello del “paese minerario responsabile”.

In tempi di crisi geopolitica e di fragilità delle catene globali, l’autonomia passa anche da qui. Da ciò che non si vede, ma che forse c’è: un tesoro minerario dimenticato che aspetta solo di essere riscoperto. E questa volta, si spera, valorizzato con più intelligenza e meno devastazione.

Il silenzio della montagna ha sempre raccontato storie. In Piemonte, nella Valle di Viù, quel silenzio è sacro. È fatto di neve che cade lenta, di stambecchi che si arrampicano tra le rocce, di pastori che sanno ancora distinguere il suono delle stagioni. Ma oggi, quel silenzio si incrina. Perché sotto le rocce di Punta Corna, a oltre 2800 metri di altitudine, qualcuno ha deciso di ascoltare cosa ha da dire il sottosuolo. E stavolta, non si cercano più leggende o spiriti, ma cobalto, argento, nichel e grafite: le nuove divinità della tecnologia.

È Energia Minerals (Italia) S.r.l., società con sede a Milano e controllata dalla multinazionale australiana Alta Zinc, a tornare sulle tracce dei minatori medievali. Già, perché qui, in queste valli appartate e austere, la terra racconta storie minerarie antiche. Le Valli di Lanzo vantano una lunga tradizione estrattiva che risale al XIII secolo, con miniere di ferro, rame e argento aperte nei territori di Usseglio, Cantoira, Ala di Stura e Groscavallo. È qui che nel 1853 fu scoperta anche la piemontite, un minerale raro e suggestivo, di un rosso-violaceo intenso, oggi custodito nei musei, ma allora estratto a Ceres, a pochi chilometri da qui.

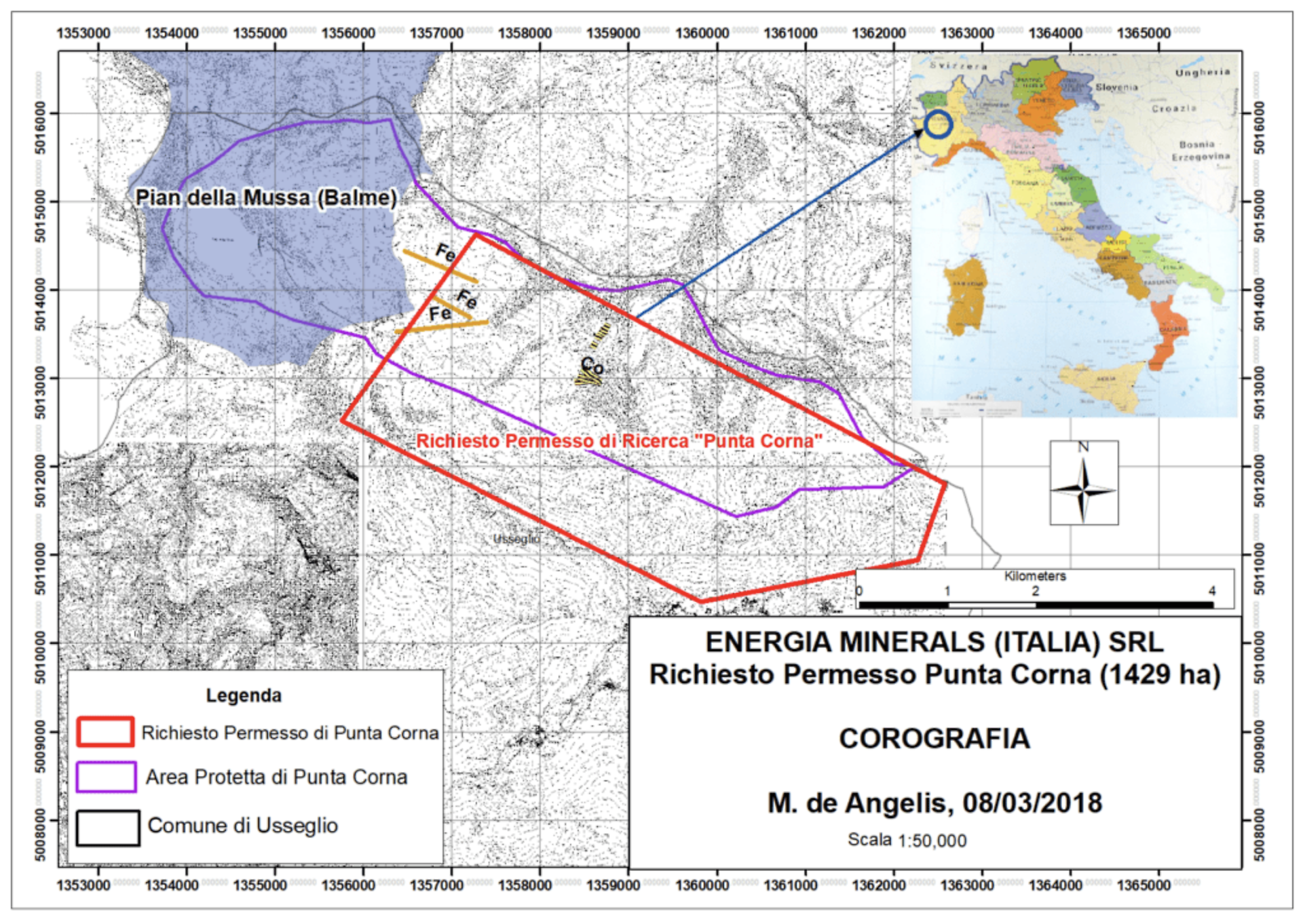

Ora si torna a scavare. Non più con piccone e lanterna, ma con trivelle, georadar e modelli 3D. Il permesso di ricerca di Energia Minerals copre 14,62 chilometri quadrati tra Usseglio, Balme e Lemie, e prevede 32 sondaggi esplorativi, ognuno tra i 150 e i 200 metri di profondità, distribuiti su sette piazzole. La motivazione ufficiale è chiara: verificare la presenza e l’estensione dei giacimenti di cobalto, argento e grafite, in vista di una possibile riattivazione mineraria su scala industriale. Una strategia coerente con la logica del Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria, approvato dal governo Meloni il 1° luglio 2025.

Il cobalto, oggi, è ovunque. Non lo vediamo, ma lo portiamo in tasca nei cellulari, lo guidiamo nei motori delle auto elettriche, lo indossiamo nei computer da polso. Serve per le batterie, per le superleghe, per i magneti dei droni. E per questo, vale oro. Ma la sua estrazione – in Africa o sotto le Alpi – è tutt’altro che indolore.

Oltre ad Energia Minerals, anche altre compagnie si sono fatte avanti. Alligator Energy, insieme alla società KEC Exploration Pty Ltd, ha fondato la Ivrea Age Srl, una joint venture con sede a Torino. Il loro obiettivo è lo stesso: nichel, cobalto e argento in Piemonte. Tra le aree sotto indagine ci sono non solo le Valli di Lanzo, ma anche la Valsesia, con i comuni di Borgosesia, Quarona, Varallo e Vocca. La corsa ai metalli strategici, insomma, è ufficialmente cominciata.

Nel linguaggio tecnico dei geologi, il cobalto non rientra tra le “terre rare”, ma ne condivide ruolo e destino: è indispensabile per la transizione energetica. E come le terre rare – neodimio, lantanio, cerio – è al centro di una sfida geopolitica fatta di scorte, guerre commerciali, monopoli e dipendenze.

Ma a Balme, in Val d’Ala, la gente non parla di geopolitica. Parla di sentieri, pascoli, rifugi. Parla di turismo sostenibile, di silenzi da proteggere, di economia di montagna che si regge su equilibri sottili. E così, tra assemblee pubbliche e prese di posizione ambientaliste, cresce la preoccupazione. La paura che la montagna venga ridotta a cava, che l’acqua venga contaminata, che le ruspe cancellino i prati, che il rumore cancelli le storie.

Gli studi ambientali, presentati da Hattusas, parlano di impatti “mitigabili”. Gli ingegneri giurano che i sondaggi non saranno invasivi. I documenti ufficiali rassicurano. Ma resta l’ombra lunga del dubbio: davvero possiamo permetterci di sacrificare un ecosistema alpino per una manciata di metallo? Davvero vale la pena rinunciare all’identità di un territorio per inseguire le richieste del mercato?

Per ora, siamo ancora nella fase esplorativa. Ma le trivelle stanno arrivando. Il silenzio della montagna non è ancora stato spezzato, ma trema. E con lui trema anche il diritto delle comunità locali a decidere come e dove disegnare il proprio futuro. Le Valli di Lanzo sono a un bivio. Da una parte la promessa dell’industria strategica e dell’autonomia mineraria europea. Dall’altra, la vocazione antica – e fragile – di una montagna che vive di aria, acqua e luce. Chi vincerà?

Le Valli di Lanzo, situate nelle Alpi Graie piemontesi, conservano una lunga e affascinante storia mineraria che affonda le radici nel Medioevo. Sin dal XIII secolo, queste valli furono teatro di intense attività estrattive, che hanno lasciato un segno indelebile sul territorio e sulle comunità locali. Le prime notizie documentate sulle miniere delle Valli di Lanzo risalgono alla seconda metà del Duecento, con l’estrazione di ferro, rame e argento. Nel 1267, in diversi comuni come Lemie, Chialamberto e Groscavallo, erano già attivi forni fusori destinati alla lavorazione dei metalli. L’argento, particolarmente presente nella Val Grande, divenne un’importante risorsa economica e strategica per le comunità locali e per i signori feudali dell’epoca.

L’attività estrattiva si sviluppò ulteriormente nei secoli successivi, con un’economia mineraria che coinvolgeva non solo gli abitanti delle valli, ma anche investitori provenienti da altre regioni. La lavorazione dei minerali avveniva spesso in loco, con la costruzione di mulini e fucine lungo i torrenti montani, sfruttando la forza dell’acqua per la frantumazione dei minerali grezzi. Uno degli esempi più significativi della tradizione mineraria locale è la Miniera Brunetta, situata sopra la frazione Vru di Cantoira. Attiva dai primi anni del Novecento, questa miniera fu utilizzata principalmente per l’estrazione di talco, un minerale largamente impiegato nell’industria tessile e cartaria. Il sito minerario comprendeva diverse cave, tra cui quelle di Cugni, Rivet e Alpe Brunetta, situate a quote comprese tra i 1600 e i 1700 metri. La miniera divenne uno dei centri estrattivi più importanti della regione fino alla sua chiusura nel secondo dopoguerra. Oggi, la Miniera Brunetta è stata riconvertita in un ecomuseo, visitabile grazie all’impegno della sezione locale del Club Alpino Italiano (CAI), che ne preserva la memoria e il valore storico.

Altra importante area mineraria delle Valli di Lanzo è l’Uja di Calcante, una montagna alta 1614 metri, situata tra la Val d'Ala e la Valle di Viù. Qui, nel corso dell’Ottocento, si estraevano magnetite e calcopirite, minerali ferrosi destinati alla produzione di utensili e strumenti per la lavorazione del metallo. I resti di questa antica attività estrattiva sono ancora visibili oggi: lungo i sentieri della zona si trovano alcuni pozzi minerari e le tracce delle mulattiere che servivano per trasportare i minerali a valle. Un’altra pagina poco nota della storia mineraria delle Valli di Lanzoriguarda le miniere d’argento della regione dell’Inverso, nei pressi del Turrione. Si racconta che questa miniera fosse attiva fino al 1670, sebbene le fonti siano scarse. L’estrazione dell’argento, seppur meno documentata rispetto ad altre attività minerarie, rappresentò una risorsa di grande valore per l’economia locale fino al declino dell’industria mineraria nel corso del XVII secolo.

A partire dal XIX secolo, con l’avvento dell’industrializzazione e l’introduzione di nuove tecnologie, molte delle antiche miniere delle Valli di Lanzo furono progressivamente abbandonate. La concorrenza di altri centri estrattivi più moderni e la difficoltà di accesso a siti montani impervi segnarono il declino di questa storica attività economica. Oggi, l’eredità mineraria delle Valli di Lanzo sopravvive attraverso le testimonianze storiche e alcuni siti riconvertiti in percorsi museali. La Miniera Brunetta rappresenta un esempio di come la memoria di queste attività possa essere preservata e valorizzata, permettendo alle nuove generazioni di scoprire un capitolo fondamentale della storia locale. Le montagne delle Valli di Lanzo, con i loro giacimenti ormai in disuso, ci ricordano un passato di duro lavoro e ingegno, in cui l’uomo ha saputo trarre risorse preziose dal sottosuolo per il progresso delle proprie comunità. Un passato che oggi rivive nei racconti, nei resti delle antiche strutture minerarie e nelle ricerche di storici e appassionati che continuano a indagare sulle tracce lasciate da secoli di estrazioni minerarie.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.