AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

08 Marzo 2025 - 19:16

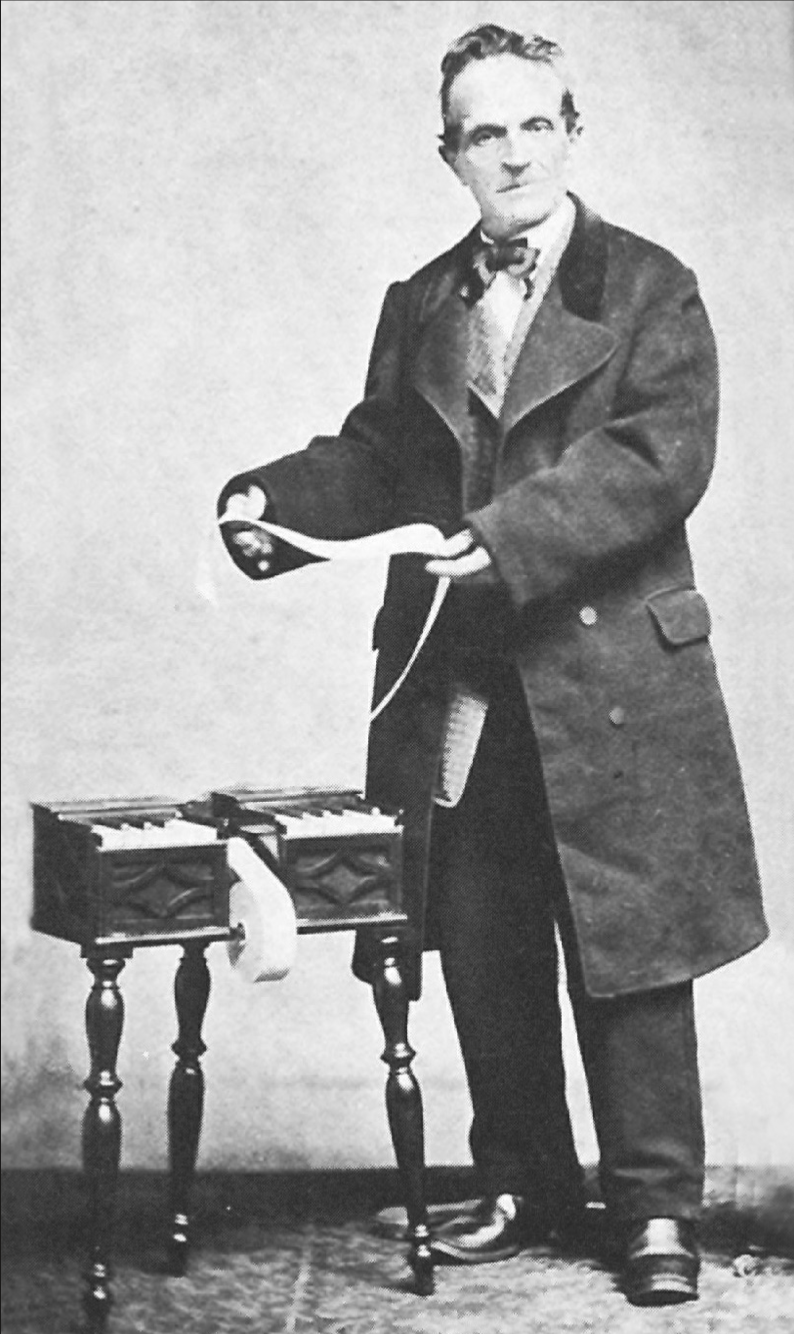

Antonio Michela Zucco (1815-1886) ritratto accanto alla macchina cembalo- scrivano di sua invenzione, un progetto che lo impegnò per decenni. La Michela, così com’è semplicemente chiamata, oggi è anco

Giovanni Antonio Michela Zucco (di cui ricorre nel 2015 il secondo centenario della nascita) fu un canavesano geniale. Usiamo il termine «canavesano» perché nessuna delle località dove visse e operò (San Giorgio, Agliè, Ivrea, Quassolo) se ne può accaparrare la memoria in modo esclusivo.

È un personaggio ancora ricordato nel nostro territorio perché fu l’inventore della macchina fono-stenografica, della macchina, cioè, che permette di riprodurre su carta (ma ora anche su computer) i resoconti dei dibattiti assembleari e parlamentari, in sostituzione della stenografia manuale tradizionale.

* * *

A molti sarà successo di vedere, durante le riprese televisive dell’aula del Senato, alcune persone pigiare sui tasti di un arnese simile ad un piccolo pianoforte. Questi signori stavano stenografando usando la macchina Michela.

Ma quella non fu la sua sola invenzione. Dalla biografia scritta dal suo collaboratore Giuseppe Vincenti (Rivarolo 1863 - Ivrea 1902) edita nel 1887 dalla tipografia Curbis di Ivrea e reperibile presso la Biblioteca Civica della stessa città, emergono interessi che spaziavano dalla didattica alla rappresentazione teatrale, dalla matematica alla linguistica. Infatti, un’altra sua grande intuizione, oltre alla macchina fono-stenografica, fu l’elaborazione di un Alfabeto universale.

Antonio Michela Zucco (1815-1886) ritratto accanto alla macchina cembalo- scrivano di sua invenzione, un progetto che lo impegnò per decenni. La Michela, così com’è semplicemente chiamata, oggi è ancora usata nell’aula del Senato.

Lo studio durante il lavoro nei campi

Di antica discendenza alladiese, nacque il 1° febbraio 1815 a Cortereggio (frazione di San Giorgio), dove si trovavano in quegli anni i suoi genitori contadini, che dopo il matrimonio ad Agliè nel 1805, girovagavano nei paesi della zona esercitando il loro mestiere, affittando terreni agricoli o come mezzadri. La famiglia si fermò anche a Castellamonte dove nacquero i due primi figli maschi: Pietro e Giuseppe Francesco.

Rientrata la famiglia nel paese d’origine verso il 1818, gli anni alladiesi furono per Antonio Michela Zucco quelli del lavoro nei campi accanto ai genitori e degli studi, svolti con difficoltà a causa delle condizioni economiche della famiglia. Fin dalla fanciullezza diede segni di intelligenza e di carattere fermo. Raccontano le cronache del tempo che i suoi amici lo vedevano sempre con un libro in mano anche durante i lavori nei campi, tanto forte era in lui la voglia di studiare. I suoi genitori, incoraggiati dalle persone più distinte del paese, terminate le scuole elementari ad Agliè, lo mandarono ad Ozegna sotto la valida guida di don Giuseppe Leonatti, professore di retorica, che lo indirizzò verso gli studi classici.

Entrò poi nel Seminario di Ivrea per volontà dei genitori, i quali desideravano che diventasse sacerdote. Oltre agli studi teologici, egli si distinse in quelli delle scienze fisiche e matematiche, che dovevano più tardi servirgli nelle sue ricerche e nei suoi progetti. Dopo tre anni passati in Seminario, non sentendo la vocazione religiosa, entrava nella Reale Accademia Albertina di Torino per studiarvi il disegno e l’anatomia applicata alle belle arti. Essendo la famiglia del Michela non ricca, fu costretto a provvedere egli stesso ai suoi studi. A sostenerlo materialmente e moralmente fu il fedele amico notaio di Agliè Giorgio Gozzano, che lo stimava moltissimo.

Nonostante i molteplici problemi, Antonio Michela non si perdette d’animo e continuò a frequentare l’Accademia. Fu appunto in mezzo a questi studi che concepì, nel 1839, la geniale idea di un alfabeto universale, d’un sistema di scrittura che affratellasse gli uomini, nei loro interessi, nell’espressione dei loro sentimenti. Ma aumentando le ristrettezze economiche e colpito da tremito alle mani egli fu obbligato ad abbandonare lo studio della pittura, e per consiglio degli amici alladiesi Lorenzo Valerio e Giorgio Gozzano, se ne tornò ad Agliè, dove gli venne affidato l’incarico di maestro elementare del Comune.

Mentre si dedicava all’istruzione della gioventù alladiese non tralasciava, quando se ne presentava l’occasione, di dipingere gli scenari del teatro del commendator Massimo Mautino (nonno del poeta Guido Gozzano e deputato del Regno di Sardegna) e a dilettarsi come attore (sul palco, mediante un meccanismo da lui ideato e collocato sulla scena, si suppliva la mancanza del suggeritore).

Il Michela, trovandosi sempre nelle angustie e desideroso di migliorare la sua posizione, dovette nuovamente ricorrere alla generosità del suo amico e confidente notaio Gozzano, il quale a quell’epoca esercitava ad Ivrea. Questi lo ospitò in casa sua, ed il Michela vi si trattenne qualche mese per potersi presentare alla scuola di metodo di Cuneo e conseguire il diploma di maestro, per essere poi nominato maestro a Quassolo.

Il Michela fu maestro elementare in questo Comune per quattro anni, e quivi nel 1851 si sposò con Cecilia Depetro. Divenne in seguito maestro a Vestignè, a Borgofranco e quindi ad Ivrea, dove insegnò per 19 anni consecutivi, prima come maestro, poi come titolare della cattedra di disegno ed architettura nelle Scuole tecniche della città.

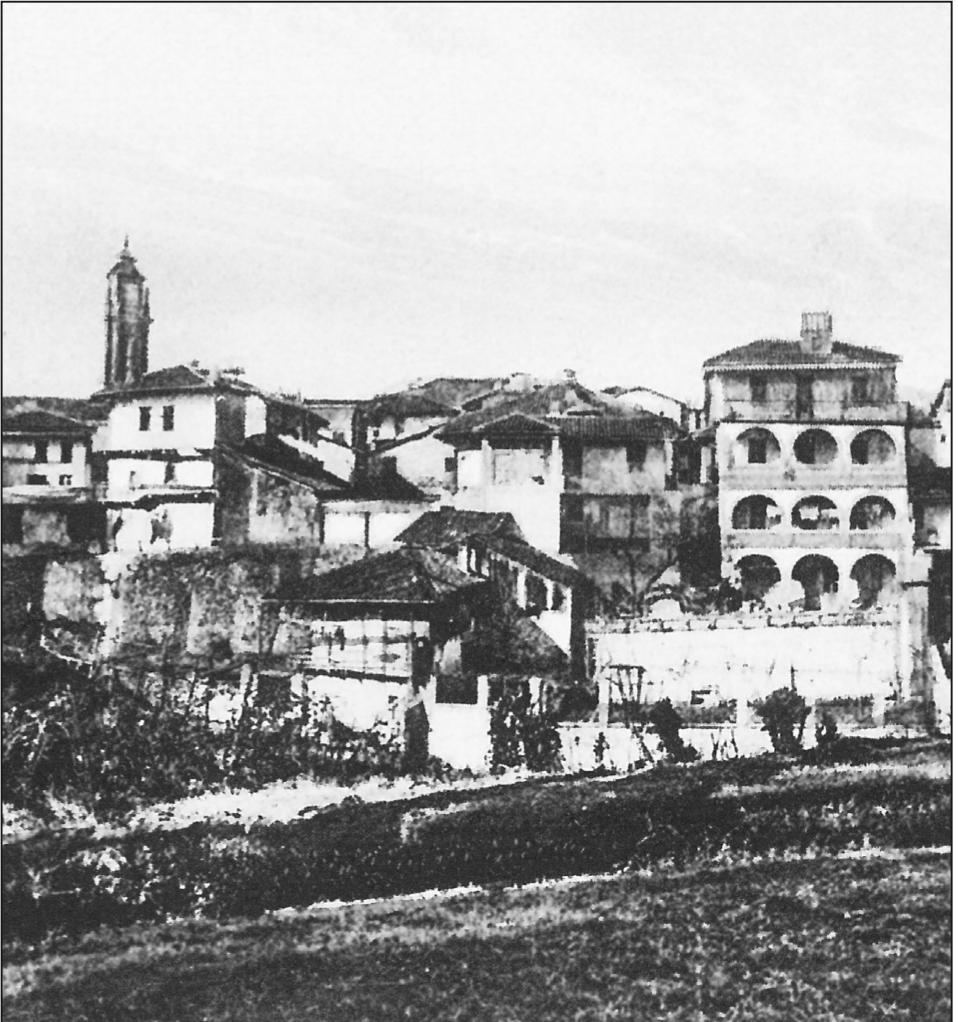

Panorama di Agliè in una vecchia cartolina: l’abitato è ripreso dai prati che costeggiano la strada per Cuceglio. La famiglia di Michela era di origini alladiesi (collezione Bruno Bellino).

La macchina cembalo-scrivano.

Mentre insegnava, al Michela si manifestò più chiara l’esigenza di elaborare le intuizioni già balenate in giovinezza ad Agliè.

Dopo aver studiato anatomia e la struttura fonetica dell’uomo presso l’Ospedale San Giovanni di Torino, con l’aiuto dei dottori Carlo Matteo Gozzano, d’Agliè, Giovanni Mercandi, di Borgofranco d’Ivrea, nonché il dottore Bertinatti d’Ivrea, professore di anatomia applicata alle Belle Arti presso l’Accademia Albertina di Torino, dopo aver analizzato ogni sillaba fonica producibile dagli organi della voce umana, egli raggiunse i suoi obiettivi con un meccanismo semplice e funzionante, riuscì a strappare alla natura il segreto ed il congegno che lo studio e la meccanica dovevano fornirgli dopo trenta e più anni di studi.

Inventò perciò un nuovo metodo stenografico, basato sui suoni sillabati delle principali lingue antiche e moderne, e che, anzi, può dirsi un anello di congiunzione di tutte le lingue conosciute.

Ad Ivrea, nel 1862, costruì il primo modello della sua macchina fono-stenografica, coadiuvato dal falegname Benedetto Fietta, nel cui laboratorio per 17 anni si prodigò intorno alla sua invenzione. E di questi tentativi si trovano testimoni oculari del tempo, fra i quali il professor cavaliere Germano Candido, don Vincenzo Troglia, il cavalier Fausto L. Curbis, che lo incoraggiarono a perseverare nell’opera.

Nel 1863 il Michela presentava la sua macchina a Milano nel secondo congresso pedagogico, ed in quella occasione egli espose anche i princìpi che reggevano la sua invenzione sotto il triplice aspetto fonetico, grafico e meccanico. Si dettarono varie frasi in diverse lingue, che furono scritte stenograficamente e lette con una prontezza sorprendente.

La sua macchina a venti tasti allora detta cembalo-scrivano, tanto semplice nel suo insieme e tanto sorprendente nel suo meccanismo, diede risultati sorprendenti: chiunque sia l’oratore nulla sfugge alla macchina Michela, che permette a chiunque sappia manovrarla di scrivere e riprodurre le frasi con la celerità stessa con cui vengono espresse, in modo da registrare oltre 210 parole al minuto.

Il Michela nel 1874, colto da un grave problema all’udito e stanco dal lavoro intenso di tanti anni, dovette rinunciare al suo incarico di professore. Quindi si ritirò a Quassolo dove continuò a perfezionare la sua macchina, che presentata alla grande Esposizione mondiale di Parigi nel 1878 destò grande interesse ed ammirazione. Sperimentata con grande successo nelle principali città d’Italia, venne premiata con medaglia d’oro all’Esposizione di Milano del 1881, pure con medaglia d’oro all’Esposizione di Torino del 1884 ed adottata dal Senato italiano fin dal 1880, nel quale anno il Governo del Re creava il Michela Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Alla notizia del grande successo della macchina Michela, i municipi di Agliè e San Giorgio vollero onorare il loro concittadino con deliberazioni ufficiali dei consigli comunali.

La Tavolozza fonografica.

Il Michela fu amareggiato da bassi tentativi miranti a togliergli la gloria dell’invenzione; vi fu chi cercò di usurpare la fama meritata e questo ignobile tentativo gli recò un grandissimo dispiacere. Bisogna osservare che se la macchina Michela in Italia fu molto applaudita, fu però troppo poco studiata ed appoggiata.

Infatti questa macchina passò le Alpi e giunse a nuovi successi, a nuove applicazioni all’estero. «La Lumière électrique», giornale di Parigi, che trattava rigorosamente di argomenti scientifici, portò nel numero del 6 marzo 1885 la notizia dell’adattamento della macchina Michela alla trasmissione steno-telegrafica dei dispacci ottenuta dall’ingegnere francese G. A. Cassagnes.

Per mezzo di questa nuova applicazione si poteva nel medesimo istante e con la stessa rapidità con cui un oratore parla, trasmettere il suo discorso a qualsivoglia distanza servendosi naturalmente delle linee telegrafiche.

Anche il Michela vagheggiò per molto tempo tale applicazione ma la scarsità dei mezzi e l’indifferenza riscontrata nel nostro paese gli impedirono di effettuarla.

Il Michela, benché infermo, continuò a lavorare attorno alla seconda intuizione che già aveva concepito fin dal 1839 ad Agliè. Basandosi sugli stessi princìpi che lo avevano ispirato nell’immaginare la macchina fono-stenografica, ideò l’Alfabeto universale che egli volle chiamare Tavolozza fonografica ad uso di Alfabeto universale. Da notare che in quegli stessi anni (1872-1887), Ludwik Zamenhof sviluppava l’esperanto, la lingua internazionale, basata su princìpi etici analoghi.

Difatti, il Michela, senza ricorrere a nessuna artificiosa ed arbitraria combinazione di lettere, analizzò con metodo veramente sperimentale tutti i suoni che l’uomo può produrre dagli organi della voce. Dopo questa analisi sintetizzò e raggruppò tutti questi elementi nella sua tavola, disponendo ognuno di essi in modo che fosse in perfetta armonia coll’organo che lo produce e con la sostanza di cui è composto ogni elemento.

A ciascun elemento diede pure una rappresentazione grafica che corrisponde perfettamente all’espressione fonica, e cosi formò un alfabeto che fotografa la parola in qualunque lingua o dialetto dell’universo, col quale si può imparare in pochissimo tempo a leggere e scrivere correttamente in qualsivoglia lingua ch’essa sia.

Questo quadro sinottico fu presentato dallo stesso Michela il 3 aprile 1885 alla Società Filotecnica Torinese, seguito da dimostrazioni in molte lingue e dialetti, con meraviglia dell’uditorio. Presero parte a quell’esperimento le sue allieve Adelina Fiorina, Carolina Chiavenuto ed Adele Saudino; dopo di che il Michela veniva incoraggiato dal barone Cristoforo Negri, dagli onorevoli Berti e Richiardi, e da tanti altri illustri personaggi ad ultimare la sua invenzione.

Sopportò con mirabile rassegnazione la sua lunga malattia, che gli tolse la facoltà di scrivere e di muoversi, fino alla sua morte avvenuta il 24 dicembre 1886 in Quassolo.

* * *

Il suo biografo descrive Antonio Michela Zucco come uomo di carattere leale, generoso, dotato di una rara modestia che lo rendeva amabile a quanti lo avvicinarono nel corso della sua vita. Oltre ad essere stimato come lavoratore instancabile, dotato di una grande volontà, ci lasciò altresì esempi, prima di giovane studioso, poi di marito esemplare e di amico sincero.

Così il Vincenti chiosava la sua biografia: «In questi tempi di scetticismo, in cui l’indifferenza, l’egoismo, la negazione di ogni virtù minacciano di toglierci quel prezioso patrimonio ereditato dai nostri avi, la figura del Michela brilla di una luce viva, benefica; e come creatore e lavoratore il suo nome è degno di stare accanto a quello dei più grandi inventori».

Parole che valgono ancora oggi.

Edicola digitale

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.