AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

07 Febbraio 2025 - 23:15

I fratellini Schiffer nel 1936. Da sinistra: Romano, Davide, la piccolissima Anika, Ede.

Nel luglio del 1952, Davide Schiffer consegue la laurea in medicina a Torino. Parte subito per Coassolo sulla Vespa dell’amico Faralli, giovane medico condotto di Fiano, per aiutare il dottor Volta, medico del paese che si è rotto una gamba. A Coassolo ci resta fino a settembre, quando Volta può riprendere il lavoro.

Davide Schiffer torna dalla madre e dai fratelli a Madonna dell’Olmo, a Cuneo.

Il brano che segue è tratto da «Non c’è ritorno a casa… Memorie di vite stravolte dalle leggi razziali», edito nel 2003 dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Cuneo.

Nel bellissimo libro, Schiffer (classe 1928) racconta la sua famiglia e i suoi primi anni di vita, l’arresto del padre Sandro, l’esperienza partigiana da giovanissimo (appena sedicenne) in val Maira, gli studi.

Il padre Sandro, ungherese, ferito e fatto prigioniero sul fronte italiano durante la Grande Guerra, era stato mandato in Piemonte per lavorare. Qui conosce la giovane Firmina Boero, nativa di Verzuolo, si sposano e avranno quattro figli, tre maschi (Ede, Davide e Romano) e una femmina, Anika.

Sandro viene arrestato nel febbraio ’44, solo perché di origini ebraiche; da Auschwitz non farà ritorno.

Davide Schiffer, dopo la laurea, prosegue gli studi, in Italia e all’estero (in Germania, Olanda e Svezia).

Nel 1975 diventa professore ordinario di Neurologia ed è direttore della Clinica Neurologica II dell’Università di Torino. Dal 1995 fino al 1999 è stato direttore del Dipartimento di Neuroscienze.

***

Coassolo era un posto di villeggiatura e in quel periodo c’era molta gente di Torino. Volta aveva la gamba ingessata e doveva stare seduto. Lui avrebbe badato all’ambulatorio ed io sarei andato in giro a fare le visite e a rispondere alle chiamate. Il mio terrore erano i parti, lo scompenso cardiaco con il relativo uso di digitale e strofanto e i comi: diabetico, uremico, traumatico ed i colpi apoplettici. Volta mi disse che c’erano tre donne incinte, ma che aveva le misure del bacino di tutte, regolari, e poi c’era la levatrice.

Abitavo con Volta, che stava con sua madre, donna gentilissima e buona ed estremamente religiosa. I primi giorni trascorsero senza problemi, poi se ne presentò uno davvero grosso. Arrivò una chiamata da San Pietro, che era una frazione sull’altra sponda del torrente. Per raggiungerla bisognava scendere nel torrente, passare su un ponticello e risalire sull’altro versante.

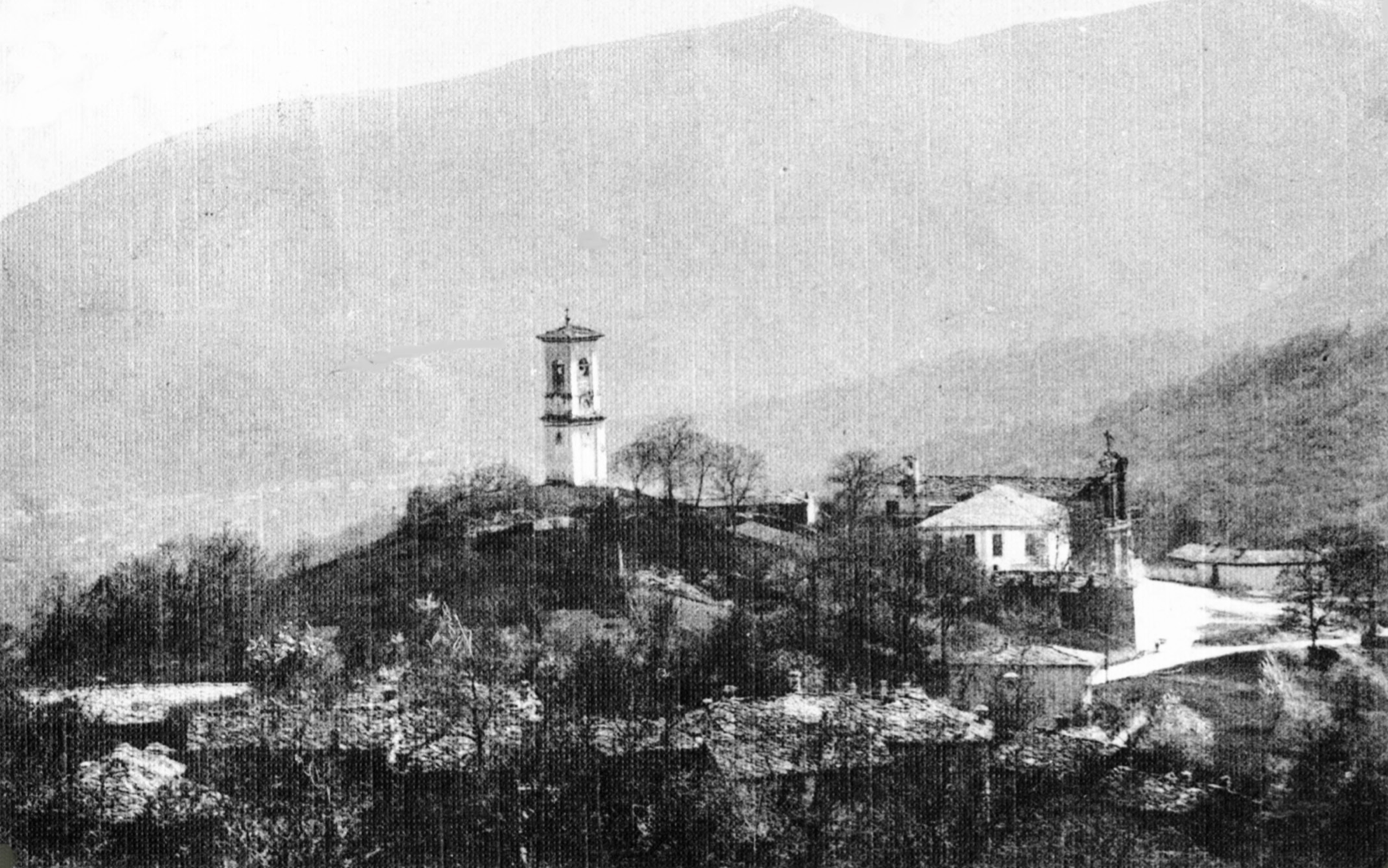

La chiesa parrocchiale di San Nicolao e il campanile un poco discosto in una vecchia cartolina di Coassolo (archivio Claudio Santacroce).

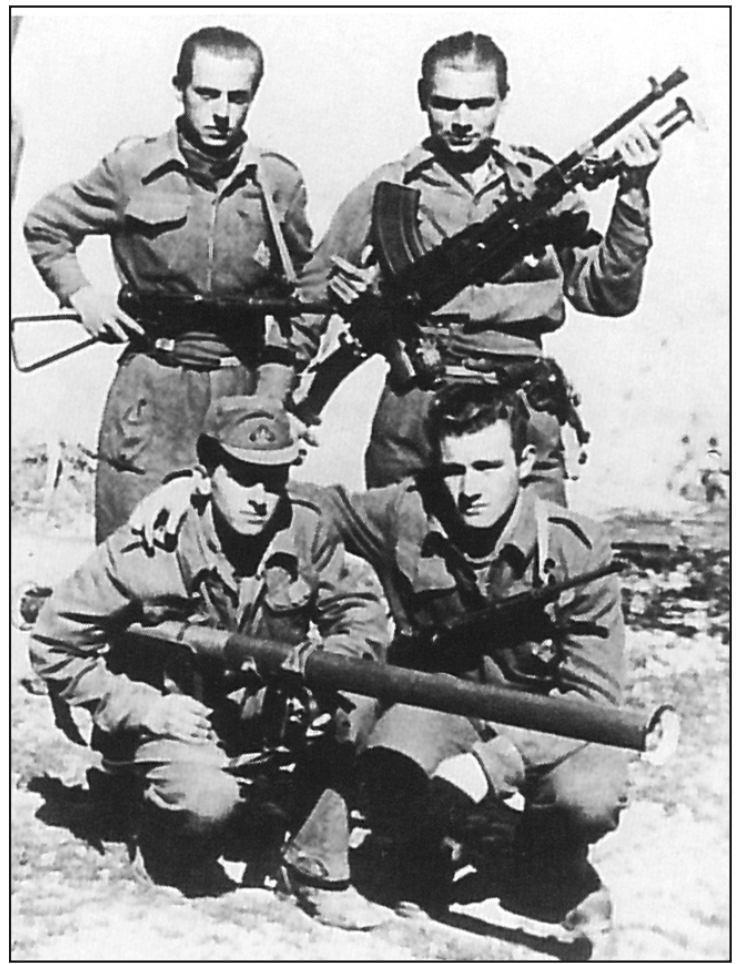

Davide Schiffer, il primo a sinistra accosciato, con altri partigiani. Ha fatto parte di una banda di Giustizia e Libertà, inizialmente operante in Val Maira.

Verzuolo, anni Venti. Il secondo da sinistra è Sandro Schiffer; accanto a lui, con l’ombrello, è Firmina Boero: sono i genitori di Davide Schiffer.

Mi avviai e quando giunsi al ponticello, un pastore tedesco di considerevoli dimensioni si piazzò ringhiando sul ponte. «Pussa via!» gli gridai e quello ringhiava facendo piccoli passi verso di me sollevando il labbro superiore. Eppure dovevo andare a visitare un malato, non avrei potuto giustificare il mio mancato arrivo con la paura del cane. In corrispondenza del ponte c’era un mulino. Chiamai qualcuno per un buon quarto d’ora, poi finalmente uscì un uomo e gli dissi:

«Vorrei passare, sono il medico».

«Eh, – disse lui, – ca fassa atentiôn ca mord».

«Appunto», risposi.

Lo tenne per il collare ed io passai. Al ritorno arrivai al ponte, il cane era lì, ma nel mulino non c’era più nessuno ed i miei richiami andarono a vuoto. Per un quarto d’ora il cane ed io ci controllammo a vicenda: il cane ringhiava ed io gli parlavo ora gentilmente e ora con minacce, ora in italiano ora in dialetto. Il sole stava calando e non potevo certo stare lì tutta la notte.

Andai nel vicino bosco alla ricerca di un grosso e nodoso bastone e con quello mi avventai urlando a più non posso contro il cane, tenendo il bastone sollevato, pronto ad essere calato sulla testa della bestia. La miglior difesa è proprio l’attacco. Il cane, impaurito, fuggì con alti guaiti ed io tornai a casa.

La storia dei cani a Coassolo è stata lunga, perché ve ne erano molti liberi per la collina. Un giorno, al ritorno da una visita, fui assalito da un grosso cane che non avevo visto e, non avendo con me un bastone, mi rifugiai su di un melo. Il cane rimase ai piedi dell’albero pensando che prima o poi sarei sceso. Gli tiravo dei rametti, gli sputavo addosso, non se ne andava. Passò un contadino che mi disse:

«Co a fa dôtôr sl’arbô?»

«C’è un cane sotto», risposi.

Il contadino, rivolto al cane con voce roca, urlò:

«Va via bruta bestia!»

E il cane, mogio mogio, se ne andò. Che figura! Da quel momento andai in giro sempre con un grosso bastone ed i cani impararono a rispettarmi.

Il lavoro da medico non era gran che. Avevo soltanto le urgenze. Il paese era un posto di villeggiatura e chi aveva qualcosa di serio andava da un medico vero, per lo più a Torino. Passavo parte del mio tempo con un pittore, Chicchi, che portava sempre un accappatoio di spugna e la fede matrimoniale ad un dito del piede.

Un giorno fui chiamato perché il bambino di un contadino si era tagliato il mignolo del piede con il falcetto. Chicchivolle venire con me come aiuto.

«Durante la guerra ho fatto da assistente a mio zio che operava subito dopo i bombardamenti, me ne intendo», diceva.

Suo zio era un grande chirurgo torinese che durante la guerra era stato molto attivo. Il bambino si era tagliato il mignolo per il lungo e ci fu una grande discussione se cucirlo o non. Prevalse l’idea di non cucirlo, ma di medicarlo soltanto e così facemmo. Chicchi se ne intendeva veramente.

Un giorno arrivò una chiamata da una località chiamata «l’Alpe»; si trattava di poche baite su un pascolo molto alto, a tre ore di cammino. Presi la mia borsa dei ferri e mi avviai verso l’alta montagna.

Dopo più di due ore di cammino mi trovai di fronte una pietraia, probabilmente un nevaio ritiratosi, che dovevo attraversare. Il cielo, che alla mia partenza era sereno tanto che non si vedeva una nuvola, comparve improvvisamente un nuvolone rotondo e bianco che poi si ingrandì e divenne scuro e, dopo pochi minuti di cammino sull’impervia pietraia, il cielo fu oscurato da enormi nuvole color piombo.

Ventate di aria gelida scendevano da monte e vidi, con una certa apprensione, che piccoli animali, come topi e serpentelli, correvano verso il basso come se scappassero e si nascondevano negli anfratti fra le grosse pietre. Nel giro di pochi minuti cominciarono a cadere grossi goccioloni che si infittirono al punto che non riuscivo più a vedere dove mettevo i piedi.

Non sapevo che cosa fare: non c’erano ripari ed era inutile tornare indietro. Mi tolsi la camicia ed i pantaloni, li infilai nella borsa dei ferri e continuai a camminare, anche se con grande fatica.

Era un temporale come non avevo mai visto: tuoni e fulmini cadevano sulle rocce come palle di fuoco e l’acqua veniva giù come se qualcuno la rovesciasse a secchi. Proseguii il cammino, perché sapevo, dalla vecchia esperienza partigiana, che era pericoloso fermarsi sotto le rocce più grosse per ripararsi.

Quando arrivai alla fine della pietraia il temporale quasi improvvisamente cessò e, nel giro di breve tempo, riapparve un sole splendente. Camminai sui pascoli per qualche minuto e, quando fui asciutto, mi rivestii e raggiunsi l’alpeggio. Vi erano non più di tre o quattro baite e vidi alcune persone che guardavano verso la pietraia e mi seguivano con lo sguardo; le raggiunsi e lessi sui loro volti la sorpresa e l’incredulità.

«Ma chiel a l’è suit, – disse uno, – ndôa a l’è passà?»

«Da lì», dissi indicando la pietraia.

«Ma lì jè staje ’l tempôral».

«Sì, – risposi, a jè staje ’l tempôral».

«Mah!» fu l’esclamazione d’incredulità collettiva, «ca vena, ’l malavi a l’è ’ntla stala».

Non so se pensassero che ero un bugiardo, uno con poteri soprannaturali, o un esperto in trucchi di scienza. Il malato aveva un reumatismo articolare acuto.

Qualche volta Chicchi suonava l’organo in chiesa la domenica mattina durante la funzione. Una domenica non poteva e mi pregò di sostituirlo. Mi presentai al prete, il quale fu felice che qualcuno suonasse. Non avevo mai suonato l’organo e cercavo di arrangiarmi come se fosse un pianoforte; potevo usare gli spartiti scritti a mano che si trovavano su di un tavolo vicino. Mi accorsi però che negli spartiti gli accordi con la mano sinistra erano sbagliati. La funzione stava procedendo e dovevo pur suonare qualcosa.

Lasciai gli spartiti e, preso alla sprovvista, non seppi fare di meglio che suonare molto lentamente e tenendo a lungo gli accordi The man I love. Dopo la messa, usciti sul sagrato della chiesa, il parroco mi fece i complimenti e mi disse:

«Lei sì che suona bene, pensi che Chicchi domenica scorsa durante la messa ha suonato il Piave!»

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.