AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

26 Gennaio 2025 - 10:48

I tarocchi

«C’era una volta… un Re? No, quattro Re! Comandavano i loro regni di Coppe, Denari, Bastoni e Spade. Amavano un gioco semplice: regnare sul loro popolo. Ma un bel giorno, anzi, un brutto giorno, arrivarono gli Dei e altri Superumani, che iniziarono a mangiarsi tutti i Re e le loro nazioni. Quegli Dei, che si chiamavano trionfi, successivamente presero il nome di tarocchi».

Questa che potrebbe essere scambiata per una fiaba è invece la metafora che può essere usata per spiegare l’origine dei Tarocchi.

* * *

Le carte da gioco erano state ideate in Cina verso il VI secolo ed erano arrivate in Europa dall’Oriente intorno al 1370; erano belle, colorate, evocative e non erano riservate esclusivamente all’alto clero e alla nobiltà poiché, costando poco, potevano essere alla portata di tutti.

Dal 1460 in avanti le carte da gioco si diffusero rapidamente presso i ceti più popolari; in questo caso i mazzi, in genere rozzi e mal disegnati, a causa dell’infima qualità del materiale cartaceo sono quasi completamente spariti. La produzione in serie di carte da gioco si assestò su tre modelli fondamentali: in Italia e Spagna prevalevano mazzi a «semi italiani»: Coppe, Denari, Bastoni, Spade; in Germania i «semi tedeschi»: Foglie, Ghiande, Campanelli, Cuori; in Francia i «semi francesi»: Cuori,Quadri, Fiori, Picche. Un quarto modello era costituito dal gioco dei Trionfi che venne inventato in Italia agli inizi del Quattrocento. La prima briscola italiana di cui si ha notizia era un gioco in uso presso la corte di Ferrara intorno al 1420 e si chiamava Imperatori.

I ventidue Trionfi italiani vennero progressivamente rappresentati da immagini metafisiche dense di simboli morali e i cartomanti li fecero propri e li trasformarono presto nel loro «strumento di lavoro». Dal primo decennio del Cinquecento, i Trionfi cominciarono ad essere definiti Tarocchi e rappresentarono uno dei più diffusi metodi di divinazione. Un mazzo di tarocchi è formato dagli Arcani Minori, che corrispondono alle 52 carte da gioco e dai 22 Arcani Maggiori, che vanno dallo zero al ventuno e rappresentano il viaggio nella vita.

Tra il Cinquecento e il Seicento furono redatti i primi manuali che fissavano alcune regole di gioco, che però erano molto vaghe e mutevoli da una regione all’altra, sia per i tarocchi che per le carte comuni. Al tempo stesso aumentarono le leggi che regolavano la produzione e l’uso delle carte come gioco d’azzardo. Tuttavia non si conosce alcun decreto ecclesiastico che ne condannasse l’uso divinatorio, sebbene a partire dal 1565 il tribunale del Sant’Uffizio abbia avviato una massiccia campagna per sradicare tutte le forme di divinazione. In seguito diversi Papi emisero bolle di condanna che citavano esplicitamente le più diverse arti divinatorie, senza però menzionare la cartomanzia e i tarocchi.

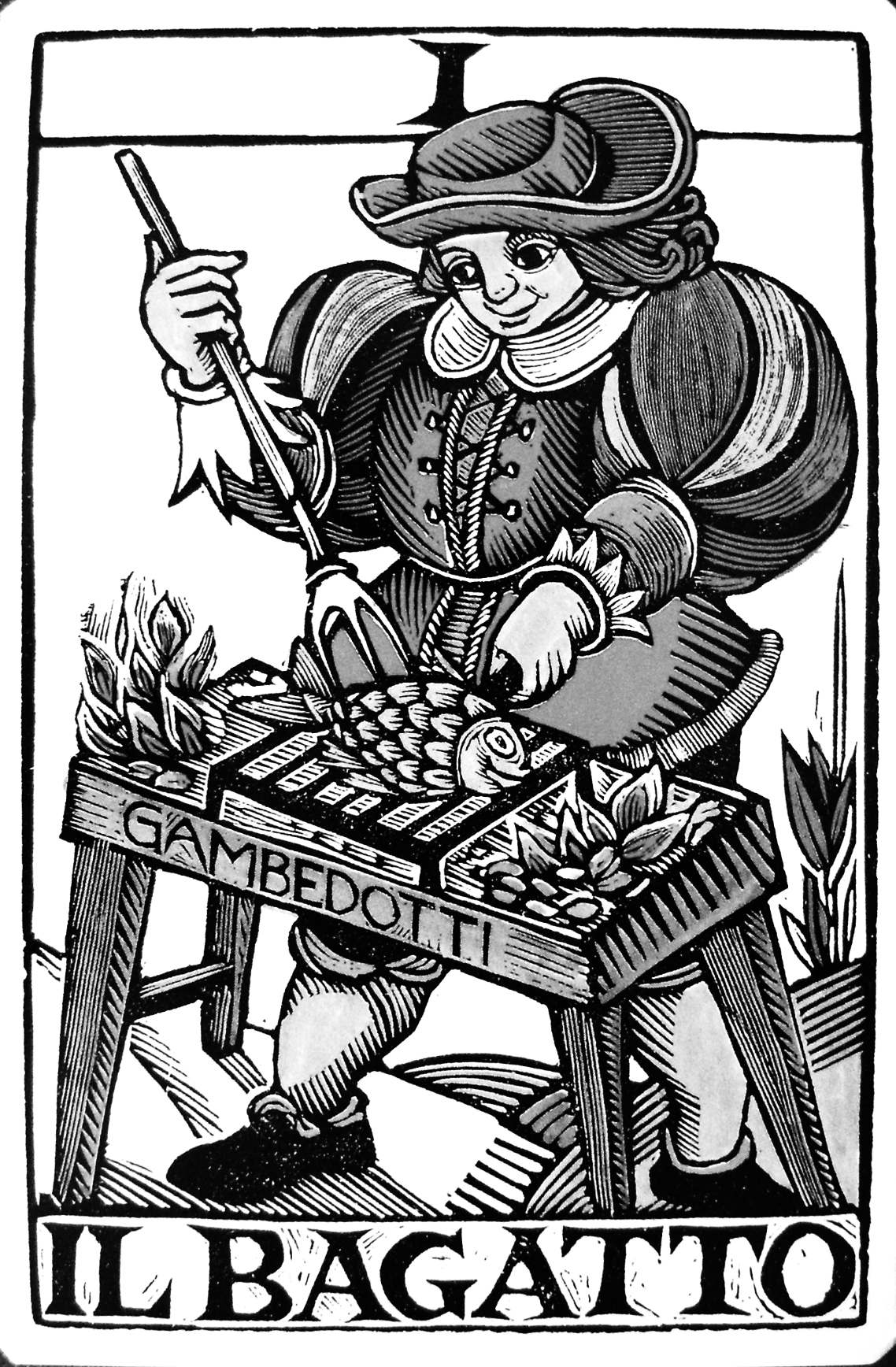

Il Bagatto di solito veniva raffigurato come giocoliere, ciarlatano o giullare. Ma l’iconografia è molta varia: in questa espressiva quanto «ricca» carta è intento a cucinare un pesce sulla brace.

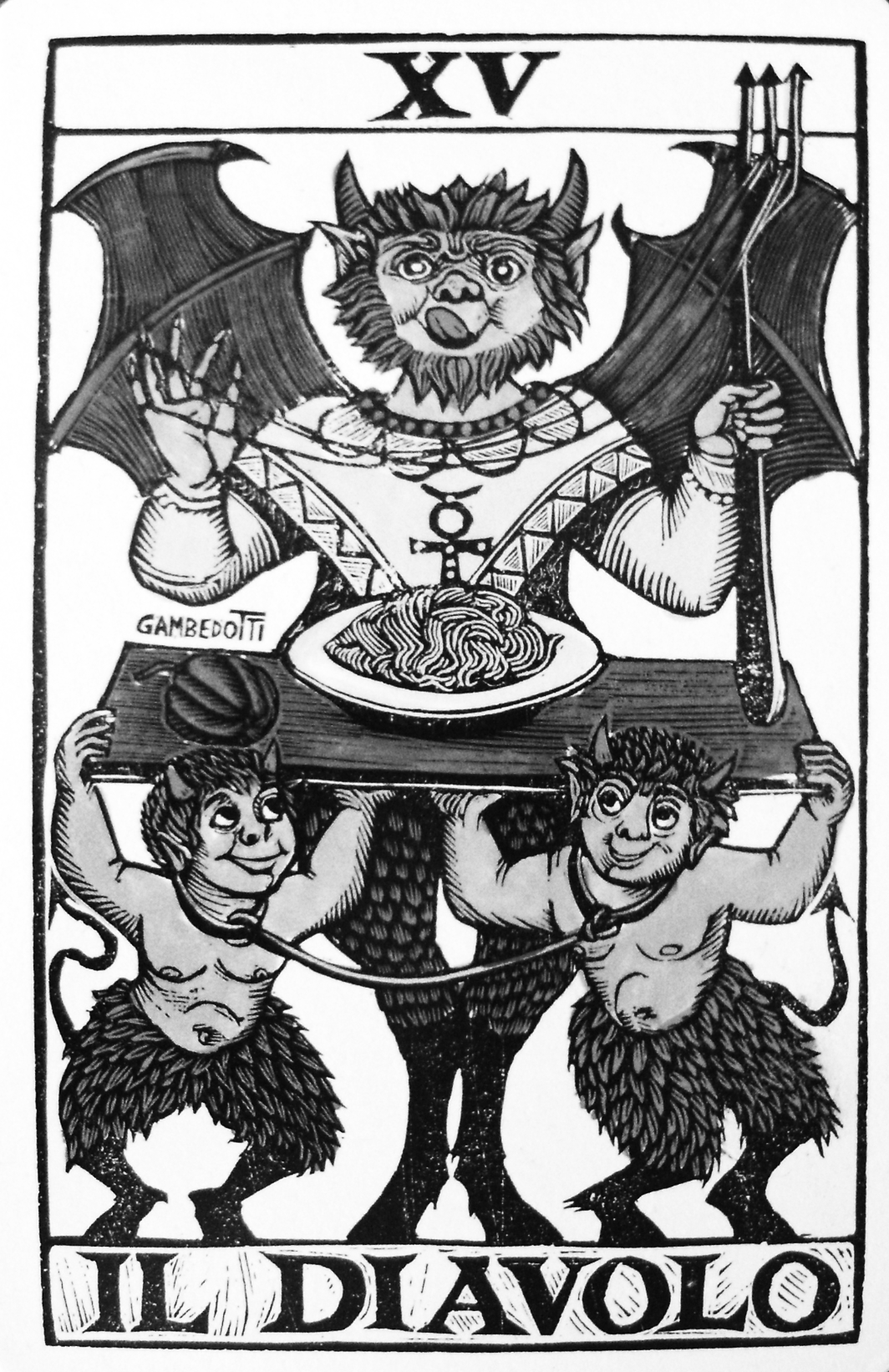

Le allegorie dei Trionfi si rifacevano al repertorio figurativo medievale, visibile negli affreschi delle cattedrali o nei codici miniati. Le carte si configuravano come una sorta di Bibbia dei Poveri. Qui è raffigurato il Diavolo che, ovviamente, rappresenta il male.

Le allegorie dei Trionfi.

Le allegorie presenti nelle carte dei Trionfi appartengono ad un repertorio figurativo consueto nel nostro Occidente medioevale, riscontrabile negli affreschi delle cattedrali e dei palazzi pubblici, nei trattati enciclopedici ed astronomici del tempo e nei codici miniati.

In pratica le carte si configuravano come una vera e propria Biblia Pauperum, cioè una Bibbia dei Poveri, da cui il popolo traeva direttamente una semplice conoscenza della mistica cristiana e dei suoi contenuti.

Ogni carta degli Arcani Maggiori reca un numero romano da I a XXI e il nome della divinazione:

O - il matto; I - il bagatto; II - la papessa; III - l’imperatrice; IV - l’imperatore; V - il papa; VI - gli amanti; VII - il carro; VIII - la giustizia; IX - l’eremita; X - la ruota di fortuna; XI - la forza; XII - l’appeso; XIII - la morte; XIV - la temperanza; XV - il diavolo; XVI - la torre; XVII - le stelle; XVIII - la luna; XIX - il sole; XX - il giudizio; XXI - il mondo.

Il tarocco piemontese.

Il mazzo classico di tarocchi è chiamato Tarocco Piemontese. Anche se esistono altre forme come il Tarocchino Bolognese o il Tarocco Siciliano, quello piemontese rimane l’unico mazzo italiano di tarocchi con 78 carte.

Il gioco in Piemonte è tradizione antica, risale ai primi del ’400 e ancor oggi è una tradizione viva, particolarmente a Torino e a Pinerolo.

A differenza degli altri mazzi, le carte del Tarocco Piemontese sono a figura doppia, cioè non mostrano una figura completa, in piedi, ma la mostrano separata in due mezze figure, uguali e contrapposte.

Ha alcune particolarità che meritano di essere evidenziate: anzitutto le carte non recano i numeri romani ma i numeri arabi dallo 0 al 21, scritti sui lati o in una striscia tra le due mezze figure.

Le fabbriche di tarocchi.

Il primo riferimento ai Tarocchi in Piemonte risale al 1565 quando Francesco Piscina da Carmagnola, pubblicò un libretto, «Discorso sopra l’ordine delle figure de Tarocchi»; in esso commentò l’ordine dei Trionfi. Questo stava a significare che nel 1565 i Tarocchi erano già ben noti nel Ducato Sabaudo.

Con Lettere Patenti nel 1579 il duca Emanuele Filiberto decise, per la prima volta, di tassare le carte da gioco nei suoi territori. Stabilì inoltre di introdurre il monopolio per la distribuzione delle carte da gioco e di affidarlo ad un banchiere, Giovanni Battista Ferrofino cui concesse «di far introdur, tener, vender, durante il tempo di dieci anni prossimi, carte da giocare di qualunque sorte».

Il Ferrofino non fu un fabbricante di carte ma solo il «rivenditore autorizzato».

Il primo fabbricante torinese di carte di cui conosciamo il nome è Francesco Franco, citato in alcune Lettere Patenti di Carlo Emanuele I nel 1627 e nel 1629. Il Franco, originario di Centallo, aveva ricevuto dall’accensatore, cioè l’appaltatore, il privilegio di fabbricare per il Duca «carte et Tarocchi da giuocare». Ma qualche anno dopo il Franco «non sodisfacendo agl’oblighi portati da suo contrato» ebbe l’accenso ritirato.

Non risulta dai documenti se, dopo Franco, nel XVII secolo altri fabbricanti di carte fossero attivi in Torino o in qualche altra parte dello Stato Sabaudo.

Comunque le carte e i tarocchi continuarono ad essere tassati e la legislazione sabauda a tal proposito è ampia e precisa.

Ad esempio sappiamo che, nel 1637, quando la gabella delle carte fu concessa ad un nuovo accensatore, le «carte semplici» erano vendute a 48 soldi la dozzina; le carte di Francia a 60 soldi la dozzina, i Tarocchi «fabricati né nostri stati» erano venduti a 6 lire la dozzina, ma quelli fabbricati in Francia erano più cari e costavano 7 lire la dozzina.

Solo cento anni dopo, nel 1737, arrivò a Torino un francese chiamato Jean-Jacques Bonnet con il progetto di installare una fabbrica di carte nella capitale sabauda. Il Governo Reale gli concedette il privilegio di fabbricare carte «per modo d’esperimento», ma gli accensatori ufficiali della gabella protestarono, adducendo la motivazione che le fabbriche di Chambéry, Oneglia, Borgosesia e Alessandria erano in grado di soddisfare la domanda locale.

Malgrado le ostilità, la fabbrica di Monsieur Bonnet venne realizzata. Tra il 1738 e il 1743 arrivò come direttore da Grenoble François Chantellin, che aveva una lunga esperienza nel settore. Nonostante la direzione di Chantellin sembra che l’attività fosse scarsa e che non sia durata per molto tempo.

Una delle più famose fabbriche di tarocchi fu quella di Serravalle Sesia nel Vercellese. Mazzi di carte piemontesi realizzate in quella fabbrica sono oggi conservati nel museo Fournier de Naipes a Vitoria (Spagna) e al British Museum di Londra. Esse recano le scritte: «Tarochi fini fatti da Gius. Ottone an Serravalle 1736»; «faites PAR Pierre Cheminade in Seravale 1742»; «Giachomo Chastelano 1744 schvultori Torelli di Seravale fecit le stampe». I Tarocchi realizzati a Serravalle da Giuseppe Ottone, Pierre Cheminade e Giachomo Chastelano portavano tutte le caratteristiche del Tarocco di Marsiglia e persino le legende erano scritte in un francese storpiato.

Con il Regio Editto 1761 Carlo Emanuele III creò una fabbrica ufficiale del Regno, denominata Fabrique Royale de Turin.Questa denominazione era stampigliata sul dorso delle carte e sugli involti ufficiali, dove troneggiava anche l’aquila «antica» dei Savoia. Nel 1769 la Fabrique Royale cambiò nome in Ferme Royale e rimase in funzione fino al 1792.

Strane regole di gioco.

Le prime regole stampate in Piemonte si intitolavano «Primi elementi e regole del giuoco de tarocchi», pubblicate a Torino nel 1787. Le regole fondamentali erano uguali a quelle vigenti nelle altre regioni, ma vi erano alcune differenze rispetto al valore delle carte: l’Angelo era superiore al Mondo e i quattro «potenti» (imperatore, papa, imperatrice, papessa) erano di pari rango tra loro. Nel 1830 la Stamperia Reale pubblicò le «Regole inalterabili per tutti i giochi di tarocco detti di commercio»; il valore delle carte era modificato: il Mondo era superiore all’Angelo e i tre Re valevano 5 punti ciascuno. Entrambi i libri descrivono vari tipi di giochi con le carte da Tarocchi: il venticinque, la partita a quattro, il mitigati, il mitigati con il morto, il consiglio, il consiglio castrato, il permesso, il bagatto ultimo, il sedici, il trentuno.

L’età dell’oro dei Tarocchi in Piemonte.

Nel 1792 la Savoia fu invasa dalle truppe rivoluzionarie francesi ed immediatamente trasformata in un Dipartimento chiamato Mont-Blanc con Chambéry come capoluogo. Qualche anno dopo anche il Piemonte fu invaso e annesso a sua volta. La conseguenza fu che tutte le leggi francesi divennero applicabili in Piemonte. Per quanto riguarda le carte da gioco venne applicata sulla loro vendita una tassa indiretta. I Tarocchi dovevano portare la scritta FRANCE sulle figure e sui trionfi e il nome del fabbricante su alcune delle carte.

Una delle prime preoccupazioni della restaurazione sabauda fu quella di promulgare nuovi provvedimenti sulla tassazione di carte e tarocchi. Con il Regio Editto 16 maggio 1815 si istituiva un ennesimo tributo affidato in gestione all’Agenzia Generale delle Gabelle. Inoltre era obbligatorio apporre il nome del produttore su tutte le figure e sui trionfi. Sono numerose le tracce rimaste di carte che riportano questi marchi. Conosciamo Tarocchi fatti da Giovanni Battista Zenone a Borgosesia, da F. Mambrini, da Giacomo Recchi e dal suo successore Pietro Nicola Novaro a Oneglia, da Lando e Compagnia, da Guglielmo Marengo, Alessandro Viassone, Mossi e Soitta, tutti a Torino.

I registri conservati nell’Archivio di Stato di Torino confermano la presenza di fabbricanti di carte in molte città del Piemonte, grandi o piccole: ad Asti, Domenico Rossi (dal 1843 al 1852); a Biella Giuseppe Gremo (1843); a Borgosesia Zenone & C. (dal 1834 al 1840) e Antonio Degrandi (dal 1851 al 1852); a Cuneo Sebastiano Tomatis (dal 1843 al 1850) e Giovanni Battista Ferrero (1852); a Serravalle Sesia i fratelli Avondo (dal 1834 al 1860), Giuseppe Zanola (1843) e Giacomo Rotta (dal 1849 al 1852); a Vercelli Luigi Biglia (dal 1836 al 1843) e Cesare Riva (dal 1853 al 1850).

I tarocchi di Giovanni Vacchetta.

Alla fine dell’Ottocento, mentre in tutto il continente europeo impazzava l’interesse per i Tarocchi cartomantici, un artista piemontese, Giovanni Vacchetta, nato a Cuneo nel 1863, realizzò il primo mazzo moderno, nel quale tutte le 78 carte sono arricchite da personaggi e situazioni allegoriche. I 78 Nàibi di Giovanni Vacchetta costituirono un mazzo splendido, ispirato all’arte neogotica che a quell’epoca imperversava in tutta la Penisola. È possibile che queste carte siano state prodotte e messe in commercio in una quantità di copie molto limitata, dato che oggi, nel mercato del collezionismo, i Nàibi del Vacchetta sono rarissimi e costosissimi.

Giovanni Vacchetta volle dare un nome nuovo ed esotico al suo nuovo mazzo di tarocchi, che chiamò Nàibi, termine che deriva dallo spagnolo naipe (carta da gioco). Per le figure di corte (fante, cavaliere, regina, re) si ispirò all’arte quattrocentesca ed alla letteratura cavalleresca ricollegandosi idealmente allo stile tardomedioevale che amava tanto.

Il matto. La follia, secondo una concezione comune, è l’agire senza ragione. Il Matto, chiamato anche il Folle, è stato presentato nelle carte di Tarocchi con una molteplice iconografia: chi lo ha rappresentato con una risata folle (1450), chi vestito di stracci (1520), chi coperto di piume e penne (1556), chi praticamente nudo (1572), chi in veste da giullare (1850). Nella divinazione indica ambiguità, duplicità.

Il bagatto. Rappresenta un giocoliere, un imbonitore, un ciarlatano che propone giochi di prestigio. L’iconografia del Bagatto è stata molto varia: chi lo ha rappresentato vestito da giullare, chi lo ha presentato come un orefice, chi come un alchimista. Nella divinazione indica occasione favorevole, cambiamento.

Gli amanti. Sono la carta dell’Amore. Le raffigurazioni sulle carte di Tarocchi sono state molteplici: due giovani che si stringono la mano durante il rito nuziale (1450), un cavaliere inginocchiato che rivela il suo amore ad una fanciulla (1519), un giovane posto tra due fanciulle raffigurate entrambe in atteggiamento amoroso (1664). Nella divinazione indica amore, certezza, fiducia.

L'eremita. È la personificazione della longevità. L’Eremita è stato rappresentato nelle carte di Tarocchi come un vecchio e recante i segni del tempo e della vecchiaia; è appoggiato alle grucce o ad un bastone e tiene in mano una clessidra. Nella divinazione indica meditazione, longevità.

L'appeso. L’Appeso non si riferisce ad un uomo sottoposto a punizione. La figura del’Appeso non subì grandi trasformazioni rispetto ai primi esempi conosciuti: un uomo appeso per un piede ad un trave di legno o al ramo di un albero. La figura si ispira al dio norvegese Odino, che rimase appeso a testa in giù per nove giorni, alla ricerca della conoscenza interiore. Nella divinazione indica attesa, transizione, cambio di direzione.

La morte. La rappresentazione più usuale della Morte è quella di uno scheletro armato di falce; talvolta si cela sotto un mantello nero; talvolta appare a cavallo falciando teste. Nella divinazione non ha una valenza negativa, ma indica novità, cambiamento.

Il diavolo. Rappresenta il male. È stato raffigurato nelle carte di Tarocchi mostruoso, spesso con muso bestiale, naso adunco, denti aguzzi, corna ricurve, zampe di falcone o caprine; può essere in piedi o seduto su un trono. Nella divinazione indica sfortuna, dispiaceri, cattiverie.

Francesco Antonio Costantino, figlio di Domenico e Margherita Barberis, è un contadino di Favria. Ha ventun anni quando, nel dicembre del 1852 a Cuneo viene arruolato nel Corpo dei Bersaglieri, destinato al 10° Battaglione, 38° Compagnia. Il 1° maggio 1855, a bordo del vapore inglese Tamar, da Genova parte con il suo battaglione alla volta del Mar Nero. Sarà la spedizione in oriente, quella che noi conosciamo come la guerra di Crimea. Questo è un breve brano del suo diario, nel quale ha raccontato la sua storia militare.

* * *

Ben posso dire che ci fecero far moltissime manovre al passo di corsa, per constatare la nostra resistenza alle fatiche speciali del Bersagliere; i non atti a tali esercizi erano ancora passati alla Fanteria di linea.

Io seguitai la guarnigione di Cuneo sino al 1° di luglio 1853, epoca in cui si ricevette l’ordine di andar ad Alba in distaccamento, con tappe a Fossano e Bra. In Alba fummo quasi sempre comandati di Pattuglia alla ricerca del Brigante Stella nativo di Castro. Durante quel distaccamento io caddi infermo d’un tumore freddo, che mi cagionò grandi dolori, ma ancora più afflitto di tale disgrazia per non poter seguire il mio Battaglione quando partì dalla detta Città. Passata la malattia fui inviato per la convalescenza al mio paese presso i genitori, terminata la quale, mi recai a Genova a raggiungervi il mio Battaglione.

Inutile dire del piacere che provai nel riabbracciare i miei commilitoni, piacere che un soldato solamente può comprendere.

Nella guarnigione di Genova si stette assai bene sino al mese di luglio 1854, epoca in cui scoppiò colà il Colera, sì terribile che chi poteva fuggiva dalla Città.

Comandava allora la guarnigione di Genova il Generale Alessandro La Marmora. Questi esentò subito la truppa da ogni manovra ed esercizio, tranne un pò di Ginastica alla sera, ed ancora volontaria, alla quale assistevano gli Ufficiali, i quali facevano regali ai soldati che si distinguevano in tale esercizio, e ci tenevano in allegria, lasciandoci giuocare alle carte ai tarocchi, ed altri giuochi. Nel mio Battaglione non pochi soldati furono colpiti dal morbo, ma soltanto cinque soccombettero, fra cui il mio sergente Sig. Cordel.

(a cura di Giorgio Cortese)

PAGINE DI STORIA

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.