AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

27 Marzo 2025 - 18:41

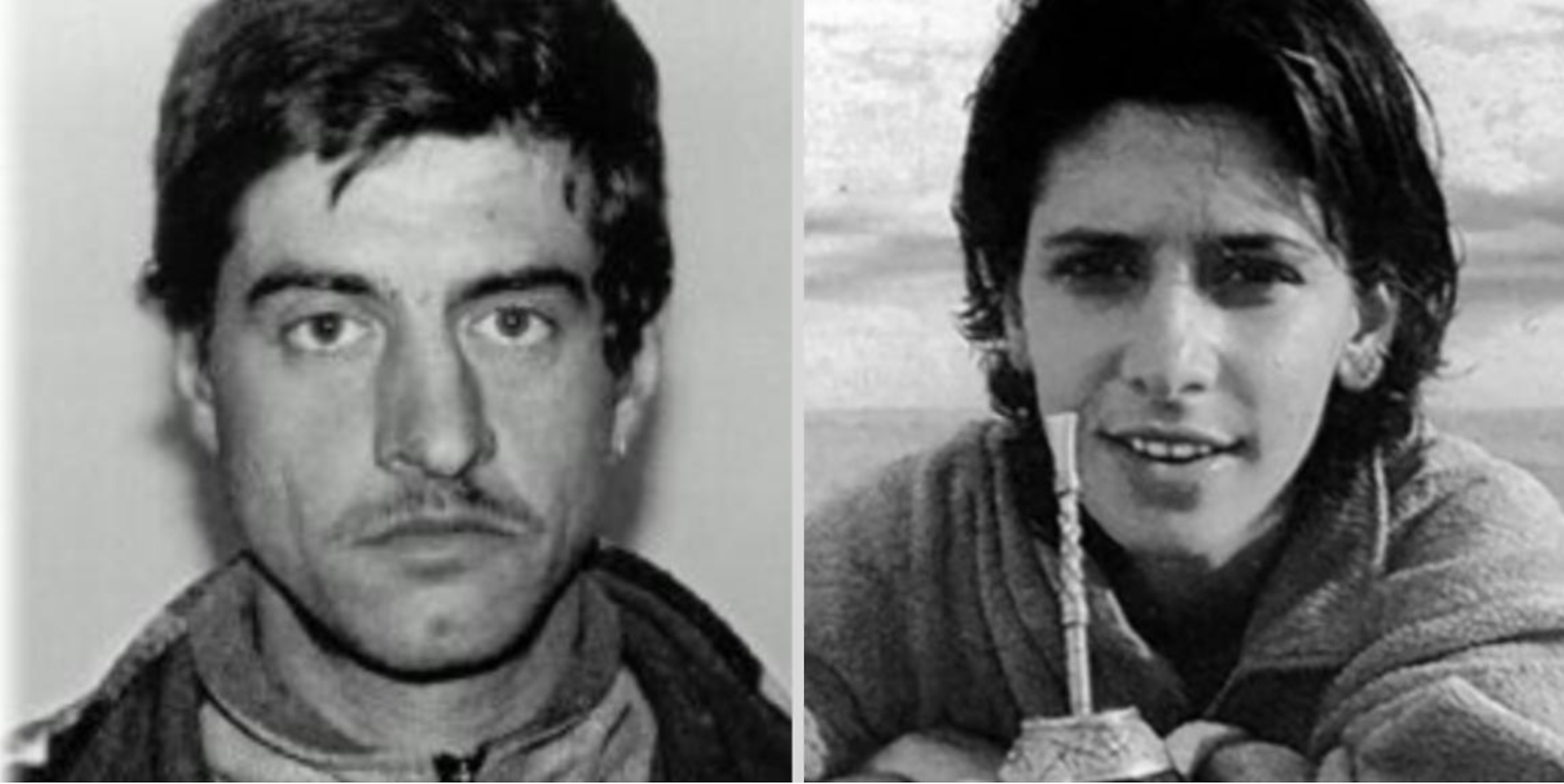

Ogni anno, il 28 marzo, davanti al carcere di Ivrea, si raduna in silenzio un piccolo presidio. Succederà anche domani... Una cinquantina di anarchici, senza slogan né bandiere, si ritrovano per ricordare Edoardo Massari, detto Baleno, trovato impiccato nella sua cella del carcere delle Vallette di Torino il 28 marzo 1998. Un gesto di memoria, ma anche di accusa muta e ostinata, in solidarietà con “ogni ribelle in gabbia”, come recitano i cartelli. A volte, questo rito si ripete anche a Brosso, nella Valchiusella, paese natale di Massari, nato il 4 aprile 1963 in una famiglia operaia.

Il soprannome Baleno gli viene dato nei primi anni di militanza nei centri sociali torinesi, in particolare all’El Paso. È una figura centrale nei movimenti anarchici e negli ambienti squatter degli anni ’80 e ’90. Partecipa a numerose occupazioni e collettivi in tutta Italia: da Piloto Io ad Aosta al centro sociale in Piazza dei Siculi a Roma, dal Forte Guercio di Alessandria al Kerosene Occupato di Cuneo, fino alla Scintilla di Modena.

Nel 1991, con altri attivisti, occupa la piscina comunale dismessa di Arè, frazione di Caluso. I residenti li descrivono come “drogati e rumorosi”, mentre la stampa locale si schiera subito contro. A gennaio del 1992, lo sgombero da parte dei carabinieri è violento. Qualche giorno dopo, Baleno si incatena nella piazza di Caluso e defeca pubblicamente su una bandiera italiana. Un gesto estremo che gli costa una condanna a 7 mesi e 15 giorni per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel giugno 1993, si presenta al pronto soccorso per una ferita alla mano, dicendo che gli è esplosa in mano una bomboletta per gonfiare le ruote delle biciclette. I carabinieri non gli credono: perquisiscono la sua officina e trovano 40 grammi di polvere da sparo. Viene arrestato. I media lo etichettano come “terrorista”, disoccupato, sospettato di preparare attentati. Dopo sei mesi di custodia cautelare, scioperi della fame e proteste, viene condannato a 2 anni e 8 mesi, più 4 mesi aggiuntivi per oltraggio a una guardia carceraria.

Nel dicembre 1993, a Ivrea, si tiene una manifestazione in suo sostegno. Il corteo parte pacificamente, ma degenera quando il questore vieta petardi e bandiere. I manifestanti non obbediscono. Parte una carica, e a farne le spese sono soprattutto le forze dell’ordine. Gli scontri finiscono in tribunale: il 21 aprile 1998 arriva la condanna per tutti gli imputati.

Dopo la scarcerazione, nel dicembre 1996, Baleno si trasferisce all’Asilo Occupato di via Alessandria, a Torino. Nell’autunno 1997 si sposta con altri compagni alla Casa di Collegno, all’interno del parco dell’ex manicomio, dove vive con Silvano Pelissero e l’argentina Maria Soledad Rosas, detta Sole. Tra i due nasce l’amore durante una vacanza alle Canarie. Un amore intenso, breve, segnato dal destino.

Il 5 marzo 1998, all’alba, la Digos e i carabinieri del ROS irrompono nella casa occupata. Massari, Rosas e Pelissero vengono arrestati con l'accusa di far parte dei Lupi Grigi, presunto gruppo eco-anarchico responsabile di sabotaggi contro la linea Torino-Lione. L’accusa: associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Le prove? Fragili, frammentarie, quasi inesistenti. Ma sufficienti, in quel clima, per giustificare una retata e alimentare il fuoco mediatico.

Per Baleno si aprono le celle delle Vallette. Sole viene assegnata agli arresti domiciliari nella comunità di Bene Vagienna. Isolati, sotto pressione, etichettati come colpevoli prima ancora di un processo, i due crollano. Il 28 marzo 1998, Edoardo viene trovato morto in cella. Impiccato con le lenzuola. Aveva 36 anni. Per molti, quel gesto è l’ultima accusa, muta ma devastante, contro un sistema che non sa distinguere tra dissenso e pericolo.

Sole, già devastata dalla perdita, scivola in una spirale di silenzio e disperazione. L’11 luglio 1998, si impicca nel bagno della comunità. Aveva 24 anni. La sua ultima lettera è un atto d’accusa che ancora oggi rimbomba:

“Compagni, la rabbia mi domina in questo momento. Io ho sempre pensato che ognuno è responsabile di quello che fa, però questa volta ci sono dei colpevoli e voglio dire a voce molto alta chi sono stati quelli che hanno ucciso Edo: lo Stato, i giudici, i magistrati, il giornalismo, il T.A.V., la Polizia, il carcere, tutte le leggi, le regole e tutta quella società serva che accetta questo sistema.”

Le loro morti scatenano un’ondata di indignazione. Il 5 aprile 1998, cinquemila persone manifestano a Torino: anarchici, autonomi, squatter. Il corteo si scaglia contro il costruendo Palagiustizia e contro il carcere delle Nuove. È una protesta rabbiosa, dolente, il grido di una generazione che si sente sotto assedio.

Nel 2002, la Corte di Cassazione smonta l’intero impianto accusatorio: l’associazione terroristica non esiste. La Corte d’Appello di Torino riduce la condanna a Silvano Pelissero: 3 anni e 10 mesi. Ma per Sole e Baleno, la giustizia arriva tardi. Troppo tardi.

I funerali di Edoardo Massari a Brosso si trasformano in un altro momento drammatico. Cinque giornalisti e un cameraman vengono aggrediti.

Tra loro, Fabrizio Ravelli (la Repubblica), un inviato de il Manifesto, uno de l’Unità, uno di Rete 4 e Daniele Genco, collaboratore de La Sentinella e dell’Ansa, che riporta le ferite più gravi.

Raggiunta la chiesa con largo anticipo, Genco viene riconosciuto, accerchiato, picchiato, trascinato dietro l’edificio e colpito a calci.

Alla cerimonia prendono parte monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, e don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Ma il funerale si carica di rabbia, dolore e tensione: il giorno dell’addio diventa anche il giorno del rifiuto verso chi, secondo molti, ha raccontato questa storia con superficialità e pregiudizio.

C’è un film che in pochi conoscono o hanno visto. Si intitola Soledad, e racconta una storia vera, una vicenda italiana che ha diviso, commosso, indignato. Una di quelle storie che il nostro Paese tende a rimuovere, soprattutto quando fanno ancora troppo rumore. Parla di Maria Soledad Rosas, detta Sole. Ma parla anche di giustizia, repressione, ideali e solitudine.

Diretto dalla regista argentina Agustina Macri, figlia dell’ex presidente Mauricio Macri, e tratto dal libro Amor y Anarquía del giornalista Martín Caparrós, il film ricostruisce con delicatezza e profondità la breve vita di una giovane argentina arrivata in Italia per cercare libertà e che, nel giro di pochi mesi, si ritrova travolta da accuse infamanti, arresti, isolamento e tragedia.

Ma Soledad non è una semplice biografia. È cinema politico, civile, che affonda le mani in una delle pagine più discusse della storia recente italiana: quella degli arresti del 1998 contro tre attivisti anarchici accusati di eco-terrorismo, nel contesto delle proteste contro la linea Tav in Val di Susa.

Ad interpretare Soledad è Vera Spinetta, figlia del celebre musicista Luis Alberto Spinetta. La sua è una performance intensa, capace di restituire tutta l’umanità e lo smarrimento di una giovane donna che da osservatrice diventa protagonista inconsapevole di una vicenda più grande di lei.

Girato tra Buenos Aires e Torino, il film racconta il passaggio da una vita spensierata a una quotidianità segnata dalla sorveglianza, dalla stigmatizzazione, dalla morte. Non giudica, non mitizza. Racconta. E nel farlo, lascia spazio allo spettatore per interrogarsi.

In Argentina, Soledad è stato un successo: ha ricevuto attenzione, premi e una distribuzione adeguata. In Italia, invece, è stato praticamente ignorato. Nessuna proiezione in Piemonte, la terra dove tutto è accaduto. Nessuna promozione, pochi articoli, pochissimi cinema. Un silenzio che sa di imbarazzo o, forse, di rimozione.

Eppure il film parla a noi, oggi. Parla del potere dei media, delle fragilità del sistema giudiziario, del modo in cui le etichette – eco-terroristi, sovversivi, nemici pubblici – possono sostituire la verità. Parla di due giovani, Sole e Baleno, diventati simboli loro malgrado.

Oggi i loro nomi vivono nei presidi No Tav, sui muri delle valli, nelle storie raccontate sottovoce. Soledad contribuisce a non farli scomparire, restituendo dignità a una storia spesso travisata, ridotta, dimenticata. Non è solo un film. È una testimonianza. È un invito a ricordare, a non rassegnarsi al silenzio. A guardare in faccia ciò che troppo a lungo abbiamo evitato.

Doveva essere una grande infrastruttura strategica, un simbolo della nuova Europa dei trasporti. Invece, la Torino-Lione è diventata un caso emblematico di ritardi, conflitti e contraddizioni. Oggi, a oltre trent’anni dall’avvio del dibattito sul collegamento ferroviario ad alta velocità tra Italia e Francia, il progetto è ancora incompiuto, parzialmente modificato e profondamente divisivo.

L’idea nasce alla fine degli anni Ottanta come parte della futura rete TEN-T, il sistema di trasporti europei interconnessi. Ma mentre a Bruxelles si parla di corridoi, in Val di Susa cresce l’opposizione popolare. Un’opera da miliardi, contestata sin dall’inizio non solo per il suo impatto ambientale, ma anche per l’utilità strategica contestata da tecnici e studiosi. Il dibattito si cristallizza su due visioni inconciliabili: chi la considera necessaria per spostare merci dalla gomma al ferro e chi la vede come un progetto datato, sovradimensionato e imposto dall’alto.

Il nodo più importante del progetto è il tunnel di base tra Saint-Jean-de-Maurienne (Francia) e Susa (Italia): 57,5 chilometri, dei quali circa 45 in territorio francese. Il tunnel, attualmente in costruzione, è stato affidato a TELT – Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società franco-italiana incaricata della realizzazione. I lavori, partiti a rilento, hanno visto un’accelerazione negli ultimi anni: a fine 2023 risultano scavati oltre 10 chilometri, distribuiti tra il versante francese e quello italiano.

Il costo complessivo stimato dell’opera è intorno ai 26 miliardi di euro, di cui 8,6 per la sola sezione transfrontaliera, finanziati per il 40% dall’Unione Europea, il 35% dall’Italia e il restante dalla Francia. Il governo italiano ha assicurato che il cronoprogramma sarà rispettato e che l’opera entrerà in funzione nel 2032, ma molti osservatori restano scettici.

Nel frattempo, il progetto ha subito diverse revisioni. Una delle più rilevanti è la riduzione della tratta nazionale italiana, inizialmente prevista da Torino fino al confine. Le nuove ipotesi progettuali parlano di un interconnessione semplificata con l’attuale linea storica, meno invasive ma ancora da definire con precisione. Restano irrisolti alcuni nodi tecnici, come l’adeguamento delle gallerie esistenti per il traffico merci e l’interferenza con la linea SFM3.

Anche sul fronte ambientale e sanitario le polemiche non si placano. Alcuni dei cantieri, in particolare quelli della Maddalena di Chiomonte, si trovano in zone ricche di amianto. Le procedure di messa in sicurezza esistono, ma le comunità locali e i comitati No Tav continuano a denunciarne l’insufficienza e la scarsa trasparenza. A ciò si aggiungono le problematiche legate all’uso delle forze dell’ordine per presidiare i cantieri, i sequestri di aree private e le continue tensioni con i cittadini.

Sul piano politico, la Torino-Lione è diventata una bandiera ideologica. Il Movimento 5 Stelle, che nel 2018 al governo prometteva il blocco dell’opera, ha poi dovuto accettarne la prosecuzione sotto la pressione di Bruxelles e dei partner di coalizione. Oggi, con i fondi PNRR e il Green Deal europeo sullo sfondo, la narrativa è cambiata: l’opera viene presentata come infrastruttura ecologica, capace di ridurre le emissioni e alleggerire il traffico su strada. Ma il paradosso rimane: per costruirla, si impiegano camion, trivelle e cantieri che consumano energia e devastano territori.

Nel 2024, sono in corso nuovi espropri nella piana di Susa e prosegue il monitoraggio ambientale lungo tutto il tracciato previsto. L’opposizione, nonostante decenni di repressione e arresti, non si è mai spenta. Presidi, assemblee, manifestazioni continuano, alimentati anche dalla memoria dei momenti più drammatici della lotta No Tav.

La Torino-Lione, insomma, è molto più di una ferrovia: è una linea invisibile che attraversa la storia recente d’Italia, segnando fratture politiche, ambientali e sociali. Non è ancora chiaro se alla fine passeranno più merci o più dubbi. Ma una cosa è certa: questa linea divide ancora.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.