AGGIORNAMENTI

Cerca

Ivrea

05 Febbraio 2023 - 11:08

BATTAGLIA DELLE ARANCE

Conosciuto ai più per la spettacolare battaglia delle arance che si svolge per tre giorni nelle principali piazze della città, questo Carnevale è in realtà un evento che si caratterizza per il complesso cerimoniale, culminante nel Corteo Storico, denso di evocazioni storico-leggendarie che attinge a diverse epoche: dalle sommosse popolari medievali all’epoca napoleonica, dal Settecento fino ai moti del Risorgimento. Vera protagonista è la Vezzosa Mugnaia, simbolo di libertà ed eroina della festa che, accompagnata dal Generale (di origine napoleonica), fin dal 1858 la vera eroina del Carnevale più antico d’italia. Le prime verbalizzazioni risalgono invece al 1808.

Lo spirito dello Storico Carnevale vive, infatti, nella rievocazione di un episodio di liberazione dalla tirannide: un barone (il Marchese di Monferrato) che affamava la Città venne scacciato grazie alla ribellione di Violetta, la figlia di un mugnaio che per non sottostare allo ius primae noctis uccide il marchese, accendendo così la rivolta popolare.

La celeberrima Battaglia delle Arance rievoca proprio questa rivolta: il popolo è rappresentato da squadre di aranceri a piedi che combattono sprovvisti di qualsiasi protezione contro aranceri su carri trainati da cavalli che indossano protezioni e maschere di cuoio. Tirare le arance ha dunque un forte significato simbolico. L’ardore in battaglia, la correttezza nel tiro e la qualità degli allestimenti e, per i carri, dei finimenti dei cavalli, sono gli elementi che concorrono a definire la classifica delle squadre a piedi e dei carri da getto.

In segno di partecipazione alla festa tutti i cittadini e i visitatori, a partire dal Giovedì Grasso, su ordinanza del Generale, scendono in strada indossando il classico Berretto Frigio, un cappello rosso a forma di calza che rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e quindi l’aspirazione alla libertà, come fu per i protagonisti della Rivoluzione Francese.

Una manifestazione, dunque, ricca di storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali che coinvolge tutta la città di Ivrea registra un livello di partecipazione totale degli eporediesi a tutti gli appuntamenti in calendario con un rigoroso rispetto di tutto il Cerimoniale: un patrimonio storico- culturale che vale la pena conoscere e vivere appieno.

La Battaglia delle arance è l’elemento più spettacolare, oltre che il più noto, dello Storico Carnevale di Ivrea e insieme a tutti gli eventi storici che scandiscono le giornate carnevalesche rappresenta un incredibile patrimonio culturale e goliardico, che posiziona la festa tra le più importanti nel panorama nazionale e internazionale. Tra i maggiori simboli del Carnevale eporediese, la Battaglia delle arance evidenzia al meglio la lotta per la libertà ed è anche il momento in cui è più alta la partecipazione collettiva: tutti possono prenderne parte iscrivendosi in una delle nove squadre degli aranceri a piedi oppure diventando equipaggio di uno dei carri da getto

Aranceri a piedi e tiratori sui carri da getto. Sono loro gli attori principali del Carnevale di Ivrea e quest'anno saranno circa 7 mila. Un po' di numeri? Cominciamo dagli "aranceri a piedi". Ecco quanti se ne sono iscritti a questa edizione.

Tuchini del Borghetto: 1.666.

Mercenari: 850

Aranceri della Morte: 913

I Credendari: 183

Picche: 850

Diavoli: 770

Scacchi 683

Le Pantere: 500

Arduini: 460

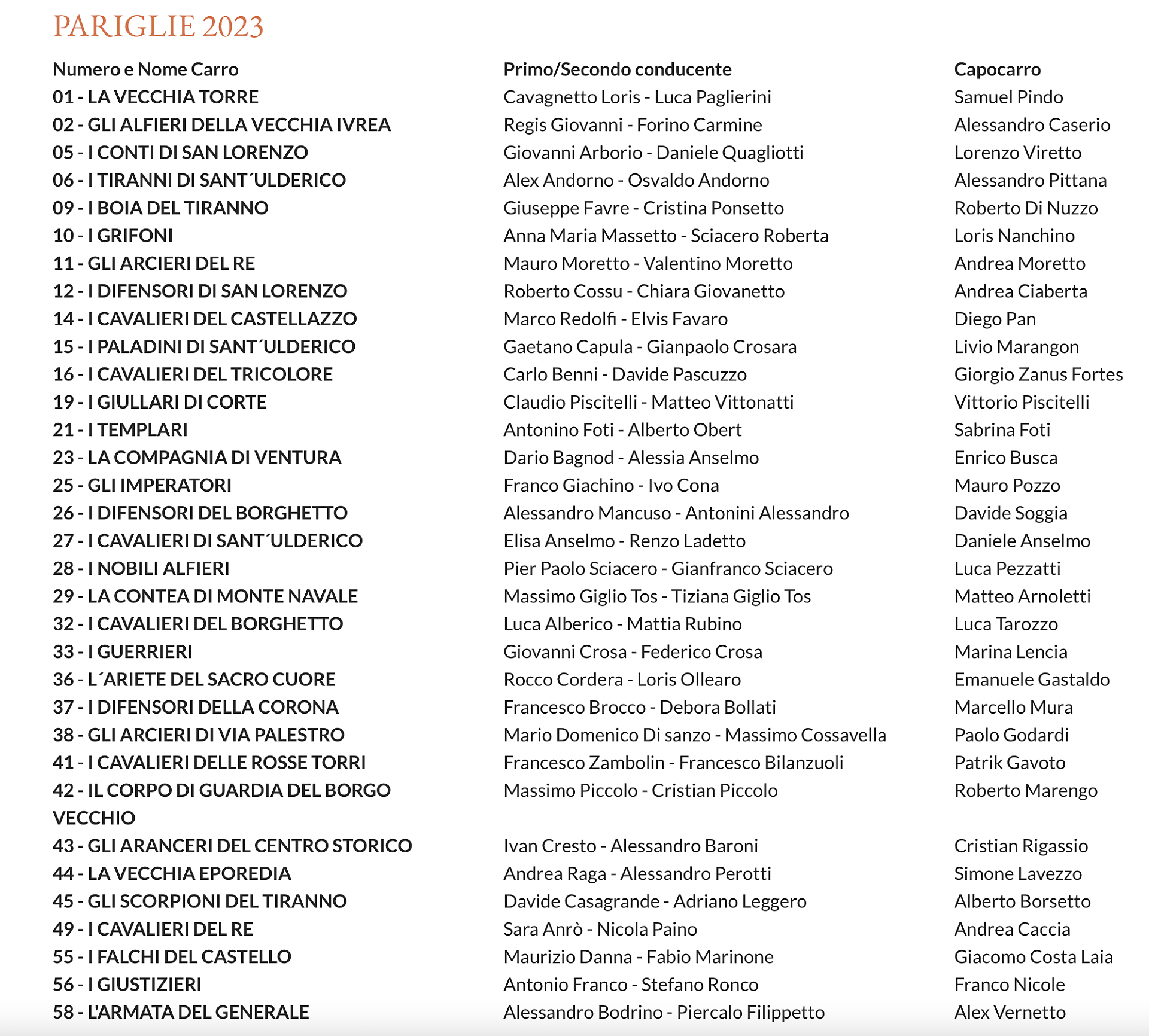

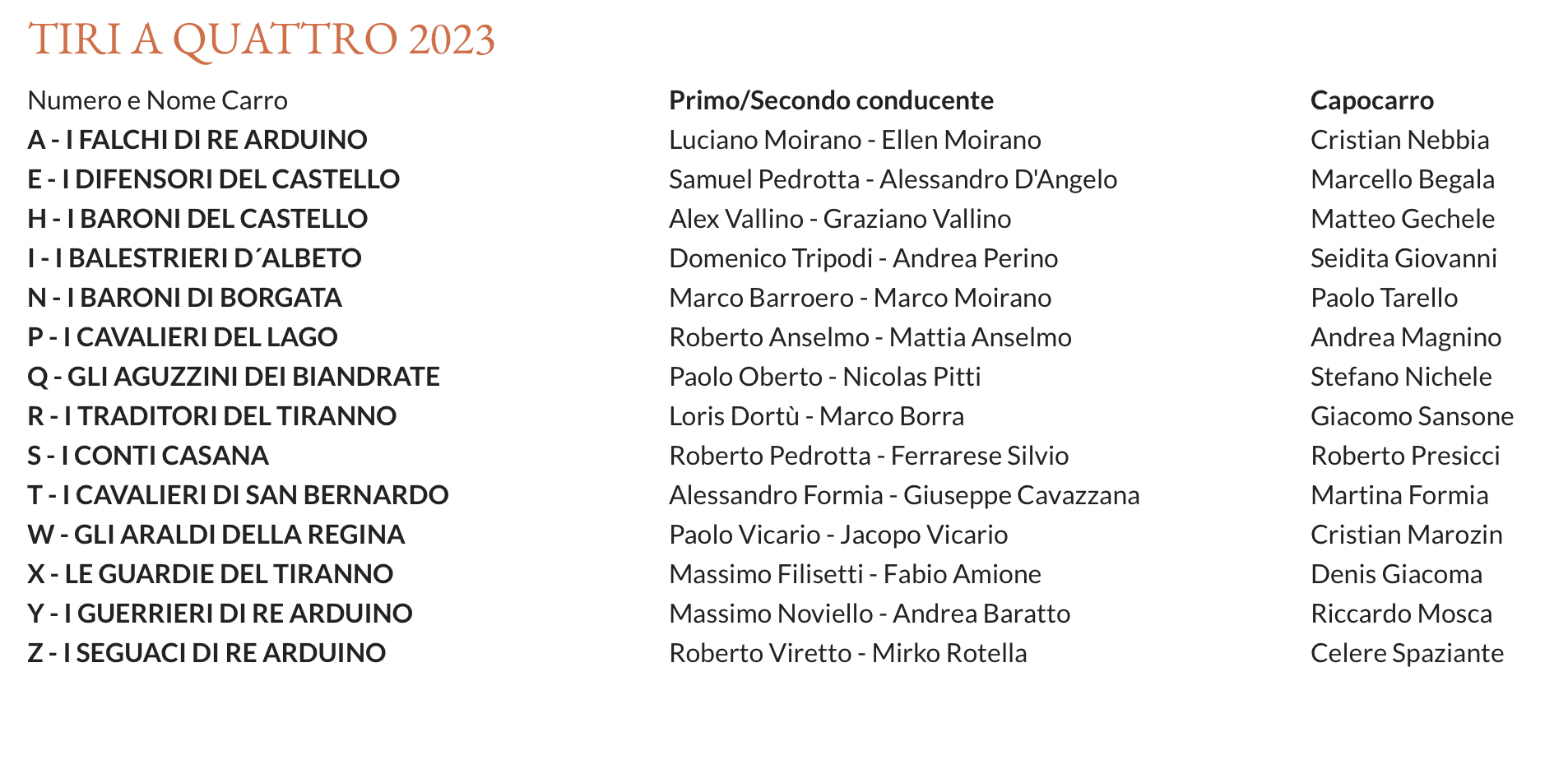

Saranno invece 47 i carri da getto che parteciperanno alla battaglia delle arance 2023. E parliamo di 33 pariglie (con dieci tiratori a bordo) e 14 tiri a quattro

La Battaglia e le regole cavalleresche non scritte

Si combatte per tre giorni (da domenica 19 febbraio a martedì 21 febbraio) tra le squadre degli aranceri a terra, che rappresentano il popolo in rivolta, e le armate del feudatario, rappresentate da tiratori su carri trainati da cavalli, le pariglie (tiro a due cavalli) e i tiri a quattro, ovvero le quadriglie.

E non a caso la divisa dei tiratori sul carro consta di una maschera in cuoio per il volto e di un’imbottitura sul busto a ricordare le antiche armature dell’esercito del feudatario, mentre gli aranceri a piedi indossano casacca e calzoni dei colori della propria squadra.

Se mani e braccia sono tra le parti più dolorose dove colpire, non è raro tuttavia vedere in giro più di un occhio nero, che per gli aranceri altro non è che una medaglia, un gallone guadagnato sul campo di battaglia, da esibire con orgoglio, dato che ecchimosi ed ematomi sono una misura del valore del guerriero.

Va precisato che dal Giovedì Grasso con il passaggio simbolico dei poteri civili dal sindaco al Generale, scatta anche l’obbligo di calzare il Berretto Frigio (altro simbolo del carnevale che nasce in epoca napoleonica): chi non lo indossa nei giorni e nelle zone della Battaglia verrà colpito dal fuoco incrociato dei lanci degli aranceri e dei carri da getto.

La Battaglia vive su regole cavalleresche non scritte condivise da tutti i partecipanti, che garantiscono l’incolumità generale (a parte appunto qualche occhio nero) e mantengono il confronto sul livello di una vera e propria sfida sportiva, nella quale alla fine chi è più bravo e tira più arance con maggiore intensità, vince. Il duello tra tiratori a piedi e sul carro assume spesso il sapore di una sfida individuale, al punto che lo scontro è tanto più aspro quanto più è stretto il rapporto di chi lo ingaggia: tirare più forte possibile è infatti segno di rispetto verso un conoscente, per onorare insieme la Battaglia. Alla fine una stretta di mano e applausi collettivi di entrambe le parti in lizza sanciscono l’amicizia ritrovata.

Il regolamento

Esiste un regolamento della Battaglia significativo anche per le modalità di assegnazione del punteggio e che poi decreterà la squadra vincitrice. I giudici equamente divisi tra i vari carri attribuiscono un 40% del punteggio alla combattività della squadra, un 30% al fair play e un 30% al migliore allestimento.

Un po’ di storia

Nel Medioevo protagonisti della Battaglia erano i fagioli, si narra infatti che due volte l’anno il feudatario donasse una pignatta di legumi alle famiglie meno abbienti e queste, per disprezzo, li gettassero per le strade. Gli stessi fagioli venivano utilizzati in tempo di carnevale, come scherzosi proiettili da lanciare addosso a improvvisati avversari.

L’origine della Battaglia odierna è, invece, da iscriversi nell’Ottocento, quando tutto nasce come un gioco cortese, quasi cavalleresco che le giovani fanciulle della città presero l’abitudine di effettuare dai balconi delle loro abitazioni, lanciando insieme a coriandoli, confetti, lupini e fiori anche arance, un aristocratico frutto esotico (portugaj in dialetto piemontese) proveniente dalla Costa Azzurra. I destinatari erano i giovani da cui queste stesse fanciulle volevano essere notate. Dalle carrozze si iniziò a rispondere scherzosamente a tono e a poco a poco, il gesto di omaggio, si trasformò in duello. Dal manifesto del Carnevale del 1854 si evince già il divieto di gettare arance o altro di simile con veemenza, ma il divieto non trovò applicazione e anzi il getto si trasformò con il passare del tempo in un vero e proprio combattimento testa a testa tra lanciatori di strada e lanciatori dai balconi.

Solo dal secondo dopoguerra, con la nascita della prima squadra di aranceri (Asso di Picche), la battaglia assume i connotati attuali seguendo regole ben precise, ispirate al rispetto del codice cavalleresco. La prima Battaglia è datata 1947.

Il conto alla rovescia. Questa volta bisogna esserci

Ancora oggi più che mai il Carnevale è per gli eporediesi più di un semplice momento di evasione, una passione e una tradizione antica in cui ritrovare le proprie radici e far rivivere alla cittadinanza tutta un grande rito collettivo fatto di condivisione, agonismo, lealtà, valori come la libertà (dal tiranno) e la fertilità (con l’abbrucciamento degli scarli), senza dimenticare la festa, il divertimento. In sostanza il Carnevale è una passione che gli eporediesi vivono tutto l’anno, ognuno ritagliandosi un posto e un ruolo in questa grande rappresentazione collettiva.

La manifestazione è così sentita al punto che non appena termina un’edizione comincia il conto alla rovescia per quella dell’anno successivo.

Per il Carnevale arrivano a Ivrea circa 7mila quintali di arance provenienti perlopiù da aziende calabresi e siciliane che operano nel circuito di Libera, vale a dire attive nella lotta contro le mafie. Nel 2015, infatti, la Fondazione Benvenuti in Italia, con Libera Piemonte, Comune di Ivrea, Associazione degli aranceri e Fondazione del Carnevale hanno sottoscritto in Prefettura il protocollo “Arance Frigie” per escludere mafia e caporalato dalla filiera del Carnevale. Il 2016 è stato il primo anno di applicazione del protocollo. Inoltre si tratta di agrumi destinati al macero che non potrebbero mai arrivare sulle tavole.

Dopo ogni Battaglia le arance sono stoccate a San Bernardo (un quartiere a Sud di Ivrea), in una vasca del centro di conferimento rifiuti ingombranti. In seguito gli agrumi da smaltire vengono trasportati mediante l’utilizzo di bilici presso l’impianto Acea di Pinerolo che provvede al loro smaltimento trasformandoli in compost ed energia. Per il 2016 l’impianto ha ritirato e trasformato in compost oltre 680 tonnellate di arance. È l’intervento della municipalizzata di Ivrea, tempestivo durante i tre giorni della battaglia, a pulire a tempo di record strade e piazze della città per ripristinare la viabilità.

Una curiosità: l’uso delle arance si fa risalire all’Ottocento, quando questo frutto, allora considerato esotico e non comune (purtugai) veniva usato come segno di omaggio e lanciato, garbatamente prima e con più accanimento poi dalle fanciulle affacciate ai balconi ai ragazzi di cui volevano attirare l’attenzione. Erano queste le prime modalità dell’antica battaglia che si svolgeva soprattutto tra quanti erano sui balconi e i passanti e come proiettili accanto ai fiori, ai confetti e ai baccelli spiccavano comunque le arance.

Sono circa 200 i cavalli protagonisti del Carnevale utilizzati in Battaglia e nel Corteo Storico

Ivrea e i cavalli: è un binomio antico come attesta lo stesso nome latino della città Eporedia, che sembra derivare da Ypporegia, dal greco Ippos (cavallo) e dal gallico reda (carro) a indicare una stazione di carri equestri. Ivrea era infatti una città romana all’imbocco della Via delle Galle, sede di una stazione di posta per il rifornimento e il cambio dei cavalli. Il legame tra questi quadrupedi e la città è testimoniato dalla fiera estiva di San Savino (anche patrono della città), fiera legata principalmente ai cavalli e seconda in Italia solo a quella di Verona.

I cavalli sono una componente importante e fondamentale anche per il Carnevale, in cui sono protagonisti sia nel corteo storico che in battaglia. Degni di nota sono i preziosi finimenti e le bardature realizzati da maestri artigiani, in alcuni casi gli stessi che lavorano per la regina Elisabetta d’Inghilterra. La qualità e la bellezza di queste bardature sono elementi valutati dai giudici con un punteggio che concorre (assieme alla combattività e al fair play) a decretare la squadra vincitrice del Carnevale.

L’atmosfera gioiosa che accompagna la sfilata del Corteo Storico non sarebbe tale senza le musiche del Carnevale. Una banda esegue La Canzone del Carnevale, l’inno ufficiale della festa che celebra la rivolta popolare contro il tiranno, mentre i popolarissimi Pifferi e Tamburi suonano per le vie della città le note delle classiche “pifferate”, colonna sonora che scalda il cuore degli eporediesi fin dall’uscita ufficiale del 6 gennaio.

Le suonate di Pifferi e Tamburi sono in tutto trentadue, tra cui spiccano cinque Diane, suonate in occasione dell’Alzata degli Abbà, durante il Pianta il Pich e in occasione dell’abbruciamento degli Scarli, una Generala suonata ogni volta che il Generale scende da cavallo per congedarsi e durante la marcia del funerale il martedì sera.

Inoltre, in tutti i pranzi ufficiali viene intonata L’alzata da Tavola, che segna la chiusura dei pranzi ufficiali ed è composta dalle cinque marce dei rioni della città suonate tutte di seguito.

Il gruppo dei Pifferi e Tamburi nasce per derivazione dalle bande militari che accompagnavano gli eserciti. La data di costituzione del gruppo risale al 1808, anche se la loro tradizione musicale è di fatto accertata fin dal XVI sec. Oggi la banda di Pifferi e Tamburi è diretta dal primo piffero che detta gli attacchi e da un tamburo maggiore che dà il ritmo. Nel 1858 in occasione dell’introduzione della figura della Mugnaia nel Carnevale il professor Ferdinando Bosio scrive La Canzone del Carnevale di Ivrea, messa poi in musica dai Maestri Lorenzo Olivieri e Angelo Burbatti.

Una volta anticamente

egli è certo che un Barone

ci trattava duramente

con la corda e col bastone; d’in sull’alto Castellazzo, dove avea covile e possa, sghignazzando a mo’ di pazzo ci mangiava polpa ed ossa.

Ma la figlia d’un mugnaro gli ha insegnato la creanza, che rapita all’uom più caro

volea farne la sua ganza.

Ma quell’altra prese impegno di trattarlo a tu per tu:

quello è stato il nostro segno, e il Castello non c’è più.

E sui ruderi ammucchiati, dame e prodi in bella mostra, sotto scarli inalberati

noi veniamo a far la giostra: su quei greppi, tra quei muri, che alla belva furon tana, suonan pifferi e tamburi

la vittoria popolana.

Non v’è povero quartiere

che non sfoggi un po’ di gale, che non canti con piacere

la Canzon del Carnevale. Con la Sposa e col Garzone che ad Abbà prescelto fu,

va cantando ogni rione:

il Castello non c’è più.

– 11 le fagiolate in città

– 7.100 i kg di fagioli utilizzati – 3.900 kg di cotechini

– 400 kg di zampini

– 600 kg di ossa di maiale

– 300 kg di lardello

– 400 kg di cipolle

– 150 pentoloni di rame

La fagiolata è uno degli aspetti più popolari del Carnevale, un rito attraverso il quale la domenica mattina con una fumante scodella di fagioli, che “così piacevolmente scalda la mano” si esorcizza con un rito vecchio di secoli la fame, la carestia e la morte, sottile memoria di una coscienza storica. La tradizione delle fagiolate benefiche risale, infatti, al Medioevo, quando razioni di fagioli, bene prezioso nell’alimentazione dei popolani, erano distribuite dalle confraternite eporediesi ai poveri. Si racconta che una volta all’anno i Signori di Ivrea usassero distribuire alle famiglie più povere legumi e fagioli secchi, consentendo l’uso gratuito dei forni per la cottura: uniche concessioni tra le tasse infinite che riducevano la popolazione alla fame. Eppure gli affamati ma fieri abitanti di Ivrea, preferendo il digiuno all’accettazione di questa elemosina, li gettavano sul selciato delle strade della città. È da qui, che in ricordo dell’antico tiranno, le fagiolate sono entrate nelle vicende del Carnevale.

Con il passare del tempo le fagiolate benefiche si sono trasformate assumendo un’impronta festaiola che risponde alla logica carnevalesca, ma è rimasto il loro intento benefico. La raccolta dei fondi per l’acquisto degli ingredienti si avvale delle libere offerte dei cittadini e la distribuzione è gratuita nei vari quartieri della città.

Ecco di seguito l’elenco delle fagiolate:

Bellavista (piazza I maggio)

Distribuzione terzultima domenica di Carnevale ore 9.30. Degustazione il sabato sera ore 20.30.

San Giovanni (piazza Boves)

Distribuzione terzultima domenica di Carnevale ore 9.30. Degustazione il sabato sera ore 20.30.

Montenavale (via Montenavale 8 )

Distribuzione penultima domenica di Carnevale ore 9.30. Degustazione il sabato sera ore 22.00.

Torre Balfredo (presso Casa Giuseppina – Via Frandina 2)

Distribuzione e degustazione penultima domenica di Carnevale ore 10.30.

Cuj dij Vigne (Lago S. Michele, ristorante Modina)

Distribuzione penultima domenica di Carnevale ore 9.30. Degustazione il sabato sera ore 21.30

Santissimi Pietro e Donato (via San Pietro Martire 11)

Distribuzione penultima domenica di Carnevale ore 9.00. Degustazione il sabato sera ore 21.00.

Cuj d’via Palma (via IV Martiri)

Degustazione e distribuzione giovedì Grasso ore 16 (dopo il passaggio del Generale)

San Lorenzo (Ex Polveriera via Lago San Michele)

Distribuzione domenica di Carnevale ore 9. Degustazione il sabato sera ore 22.

San Bernardo (piazza della Chiesa)

Distribuzione domenica di Carnevale ore 11.

Via Dora Baltea

Distribuzione domenica di Carnevale ore 10.30. Degustazione il sabato sera ore 21.30.

Castellazzo (piazza Maretta)

Distribuzione domenica di Carnevale ore 8

– I numeri dell’evento gastronomico: 800 kg di merluzzo, 1.440 kg di cipolle, 1.400 kg di polenta

– Tutto dove essere pronto per l’alba del mercoledì delle Ceneri, quando si accendono i fuochi a legna per la cottura della polenta: 9 enormi paioli sono disposti sotto la grande tettoia montata in piazza Lamarmora, dove verrà distribuito il piatto

È l’evento gastronomico organizzato dal Comitato della Croazia che chiude lo Storico Carnevale di Ivrea, in concomitanza con il primo giorno di Quaresima. Polenta e Merluzzo è, infatti, un tipico piatto di magro con cui si inizia il periodo quaresimale, si tratta di una tradizione che risale alla seconda metà del Cinquecento con la controriforma della Chiesa Cattolica.

La preparazione del piatto prevede varie fasi: si parte il lunedì della settimana precedente il Carnevale con la sbucciatura delle cipolle “bionde” che dura due giorni. Al termine dell’operazione le cipolle vengono conservate in grandi ceste forate per farle asciugare. Il mercoledì si mette mano al merluzzo e si inizia con la dissalazione in grandi vasche in cui si cambia l’acqua tre volte al giorno. Dopo l’ammollo il merluzzo viene asciugato, tagliato a pezzi e fritto. Successivamente si unisce alle cipolle, affettate finemente e cucinate a parte, il tutto è accompagnato da una morbida polenta di granoturco. Un tempo il piatto veniva distribuito in ogni rione, come si fa con i fagioli grassi, ma in seguito è diventata una tradizione del Borghetto dove il Comitato della Croazia, guidato dal Bano, lo prepara nei caratteristici locali di un antico forno (grazie ai contributi di cittadini ed enti) e ne distribuisce alcune migliaia di razioni a mezzogiorno del Mercoledì delle Ceneri, in piazza Lamarmora.

I numeri di questo evento gastronomico, in notevole incremento dal 1948 a oggi, sono: 800 kg di merluzzo, 1.440 kg di cipolle e 1.400 kg di polenta.

Focus tematici/Simboli

Il Berretto Frigio è simbolo di aspirazione alla libertà e di adesione agli ideali della rivolta – Tracce della sua presenza si ritrovano già nell’arte greca del periodo ellenistico – Pifferi e Tamburi indossano un berretto frigio corto, come quello tipico della tradizione francese, Mugnaia e popolo portano una calza in lana rossa più lunga che scende a sacco sulla spalla

Il Berretto Frigio è un cappello rosso a forma di calza che tutti i cittadini e i visitatori del Carnevale sono tenuti a indossare, su ordinanza del Generale, a partire dal Giovedì Grasso, sia per evitare di essere colpiti dalla arance nei tre giorni di battaglia, ma soprattutto in segno di partecipazione alla festa.

La sua presenza entra nell’ufficialità del Carnevale nel periodo della dominazione napoleonica, richiamando il berretto indossato dai popolani della Rivoluzione Francese: da qui derivano l’aspirazione alla libertà e il richiamo ai valori della rivolta e di cui è simbolo.

Va però segnalato che tracce della sua presenza nel Canavese si ritrovano già alla fine del 1300 durante la rivolta popolare del Tuchinaggio, mentre nelle stampe antiche raffiguranti gli abitanti di Ivrea lo calzavano i contadini della zona.

In realtà la storia del Berretto Frigio ha origini ben più antiche dato che appare già nell’arte greca del periodo ellenistico come indumento tipico degli orientali. È stato anche uno degli attributi del dio Mitra poi adottato dai soldati dell’esercito persiano, mentre più tardi nell’Antica Roma, è diventato il copricapo che veniva donato dal padrone agli schiavi liberati, assumendo già da questo periodo il valore simbolico di libertà.

Una curiosità: Pifferi, Tamburi e Alfieri indossano un Berretto Frigio corto, come quello tipico della tradizione francese, mentre Mugnaia e popolo portano una calza in lana rossa più lunga che scende a sacco sulla spalla. Tradizione vuole che il Berretto Frigio vada indossato insieme a una spilla in argento con i simboli di Pich e Pala.

Il Pich e Pala sintetizza tutti gli elementi originari del Carnevale: il piccone e la pala, lo spadino degli Abbà, il Berretto Frigio e l’arancia. Il Pich e Pala è il simbolo grafico e il vero e proprio marchio dello Storico Carnevale di Ivrea. Gli elementi che lo compongono sono: il piccone e la pala utilizzati per la Zappata degli Scarli, annodati da un nastro e incrociati con lo spadino degli Abbà, che a sua volta presenta l’arancia conficcata in punta e il Berretto Frigio. È un simbolo che concentra in sé tutti gli elementi originari della tradizione.

Così come il Carnevale rievoca e mescola fra loro diversi momenti storici, allo stesso modo il Corteo storico è popolato da personaggi nati in epoche differenti. Lo compongono la Mugnaia e la sua Scorta d’Onore, Toniotto, marito della Mugnaia, il Generale e il suo Stato Maggiore, formato da valenti Ufficiali e graziose Vivandiere, il Sostituto Gran Cancelliere, il Magnifico Podestà garante della libertà cittadina, il Corteo con le bandiere dei rioni, rappresentati a loro volta dagli Abbà e ancora i Pifferi e i Tamburi.

Il corteo a piedi e i fuochi d’artificio

I momenti in cui è possibile ammirare la sfilata del corteo storico sono diversi: il giovedì vi è la visita al vescovo e al sindaco, il sabato invece il Generale si reca dalle autorità militari, nelle carceri e negli ospedali. In queste prime due uscite, il nome della Mugnaia non è ancora stato reso noto e il Corteo è quindi ancora incompleto. Occorre attendere il sabato e la presentazione di Violetta per vedere tutti i personaggi attraversare insieme la città. Dopo essersi affacciata dal balcone del Municipio di Piazza di Città, la Mugnaia parte per il suo primo corteo a piedi per le strade di Ivrea, con una tappa speciale sul Lungo Dora, punto privilegiato per godere lo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminano il sabato sera.

Il cocchio dorato

La seconda uscita della Mugnaia è sicuramente la più emozionante: la domenica pomeriggio infatti Violetta partecipa al corteo storico a bordo del cocchio dorato, un’antica carrozza custodita per il resto dell’anno all’ingresso del municipio cittadino. Il Generale e lo Stato Maggiore la seguono a cavallo, così come i Credendari e gli Abbà. Il Podestà invece è scortato sul suo carro, anch’esso custodito per il resto dell’anno nella sede del comune. La banda musicale accompagna il corteo suonando la canzone del Carnevale. Si tratta di un momento speciale, poiché è in questa occasione che le due anime del carnevale si incontrano: i personaggi storici salutano gli aranceri che con la loro Battaglia animano le piazze. Al passaggio del corteo il lancio delle arance si interrompe per lasciare spazio a caramelle, gianduiotti, mimose e ranuncoli tirati dalla vezzosa Violetta a bordo del cocchio: l’aiutano i Paggi e il marito Toniotto che la segue su un carretto carico di fiori e dolciumi.

Nelle piazze della città per l’incontro con gli aranceri

Il primo saluto dei membri del Corteo è per le due squadre più antiche: gli Asso di Picche e La Morte, che occupano la piazza centrale. La prima sosta è in piazza Maretta (piazza Gioberti), si prosegue poi per via Guarnotta, fino all’attraversamento del ponte Vecchio con l’arrivo in Borghetto, il quartiere che ospita la squadra dei Tuchini. Poco più avanti si trova piazza

Lamarmora, dedicata ai bambini, dove trovano posto i più giovani lanciatori. La tappa successiva porta il corteo davanti alla fontana Camillo Olivetti, omaggio all’imprenditore che fece di Ivrea la città dell’informatica. Si costeggia la Dora sino ad arrivare in piazza del Rondolino, occupata dalla squadra della Pantera Nera, dai Mercenari e dai Diavoli. Appena accanto, in piazza Freguglia si incontrano i Credendari, la squadra più giovane di tutto il Carnevale. Nel suo ultimo tratto il corteo attraversa via Palestro e raggiunge piazza Ottinetti, mentre l’ultima tappa riporta tutti i personaggi in piazza di Città. Il Corteo Storico si ripete il lunedì e il martedì.

Il Corteo Storico del Carnevale di Ivrea è popolato da svariati personaggi di epoche differenti: la Vezzosa Mugnaia (Violetta) con la sua Scorta d’Onore, il Toniotto (suo sposo), il Generale e lo Stato Maggiore, formato da Ufficiali e Vivandiere, il Sostituto Gran Cancelliere, il Magnifico Podestà garante della libertà cittadina, gli Alfieri con le bandiere dei cinque rioni, rappresentati dagli Abbà, la banda di Pifferi e Tamburi.

I vari personaggi diventano protagonisti in momenti diversi del Carnevale: l’Epifania rappresenta l’apertura ufficiale della festa con la prima uscita degli amati Pifferi e la proclamazione del Generale. Nelle due domeniche prima di Carnevale protagonisti sono i piccoli Abbà, che vengono presentati (alzati) dai balconi dei rispettivi rioni.

Data di istituzione: primi del Novecento

Numero: 10, due per ogni parrocchia

Prima dell’unificazione nel 1808, le feste legate al Carnevale erano cinque, una per ogni parrocchia della città, ed erano organizzate dagli Abbà dei singoli rioni. Per ricordare le loro figure e l’origine dei festeggiamenti, ogni anno vengono quindi scelti dieci bambini, due per ciascuna delle cinque antiche parrocchie di Ivrea: San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo (che dal 1935 ha preso il posto dei Santi Pietro e Donato in seguito all’abbattimento della chiesa) e San Salvatore. Vengono presentati alla città nelle due domeniche che precedono quella di Carnevale, durante la cerimonia dell’Alzata degli Abbà, mentre il Martedì Grasso spetta a loro l’onore di appiccare il fuoco agli Scarli.

L’abbigliamento

I loro costumi sono rinascimentali e riprendono i colori delle bandiere rionali. Ogni Abbà porta con sé uno spadino con conficcata un’arancia sulla sommità a simboleggiare la testa mozzata del tiranno, ma anche l’insegna settecentesca degli Abbà che prevedeva un pane conficcato su una picca.

Data di istituzione: 1808

Proclamazione: 6 gennaio

Presa in carico dei poteri civili: giovedì di Carnevale

La storia

Nata durante il periodo napoleonico, la figura del Generale custodisce l’integrità del Carnevale: in origine infatti i diversi rioni della città festeggiavano separatamente, spesso in lotta fra loro. Solo a partire dal 1808, in seguito alla riappacificazione fra i vari gruppi, il Carnevale divenne uno solo e il Generale fu chiamato a garantire l’ordine pubblico. Eporediese rispettato dall’intera cittadinanza, ottenne di diritto il titolo e l’uniforme di “Generale dell’Esercito Napoleonico” e fu affiancato dagli Ufficiali dello Stato Maggiore.

La proclamazione

Presentato il 6 di gennaio alla cittadinanza, riceve dall’interprete dell’edizione precedente, la feluca e la sciabola, mentre il giovedì di Carnevale il Sindaco gli trasmette i poteri civili: durante la festività sarà lui a governare simbolicamente la città. Attraverso un proclama il Generale diffonde l’obbligo di indossare il berretto frigio a partire da Giovedì Grasso: nei giorni di festa, chi non porterà il copricapo che ricorda la Rivoluzione Francese e simboleggia la lotta per la libertà, verrà colpito dagli aranceri a piedi e sui carri da getto durante la battaglia delle arance.

Data di istituzione: 1808

Sede della fondazione: via Dora Baltea

Sito: www.pifferietamburiivrea.it

Le loro radici affondano nel XVIII secolo, quando ai tempi di Emanuele Filiberto nel Castello delle Quattro Torri risiedeva stabilmente una banda formata da pifferi e tamburi al servizio del presidio eporediese. La presenza di questi suonatori pare essere legata all’usanza che voleva che le bande militari accompagnassero gli eserciti durante le campagne in giro per l’Europa. Oggi il loro compito è accompagnare ogni momento dei festeggiamenti tramandando l’ampio repertorio musicale dedicato al Carnevale.

Le musiche

Il piffero canavesano, un piccolo flauto traverso, il tamburo incordato e la grancassa sono gli unici strumenti musicali impiegati dai suonatori e sono creati dai musicisti stessi. Come tutti gli elementi del Carnevale, anche le musiche si ispirano a momenti storici differenti: alcune richiamano il Risorgimento, altre l’epoca napoleonica, altre ancora traggono ispirazione dalle marce dell’esercito piemontese. Le note proposte rappresentano una vera e propria colonna sonora del Carnevale e sono infatti dedicate a luoghi, momenti e personaggi della festa. Le suonate sono in tutto trentatré: 13 marce, 1 passo di carica, 5 diane, suonate in occasione dell’Alzata degli Abbà, durante il Pianta ‘l Pich e in occasione dell’abbruciamento degli Scarli, 11 monferrine e 3 brani di vario genere. Tra tutte merita una nota speciale la Generala, suonata ogni volta che il Generale scende da cavallo per congedarsi e durante la marcia del Funerale il Martedì Grasso, l’Alzata da Tavola, che segna la chiusura dei pranzi ufficiali ed è composta dalle cinque marce dei rioni della città suonate tutte di seguito.

L’abbigliamento

L’uniforme del gruppo è storica e comprende il berretto frigio al capo, corto alla francese, giubba rossa con collo e risvolti dei polsi verdi, bottoni metallici dorati, calzoni verdi con banda rossa.

Data di istituzione: 1808

Il Garante del Carnevale

Dal 1808, anno in cui il Carnevale divenne un’unica manifestazione per tutta la città, il Gran Cancelliere ebbe il ruolo di redigere un libro destinato a raccontare i fatti del Carnevale. Questo compito, inizialmente svolto dal Decano dei notai della città, venne poi assegnato al Sostituto Gran Cancelliere, persona di fiducia del Decano stesso.

Libro dei Verbali

Attento osservatore e reporter degli avvenimenti carnevaleschi, il Sostituto Gran Cancelliere è sempre a fianco del Generale e dello Stato Maggiore durante ogni atto ufficiale, per poterne dare precisa testimonianza. Garante del protocollo carnevalesco, porta sempre con sé una copia del Libro dei Verbali dove annota lo svolgersi delle cerimonie. Il libro originale è invece custodito in un luogo sicuro ed egli ne è responsabile.

L’abbigliamento

Indossa un abito di velluto nero, una parrucca bianca a cannoni, con codino sotto il tricorno, bianchi gilet e camicia con jabot e polsi in pizzo. I pantaloni sono al ginocchio, accompagnati da calze bianche.

Data di istituzione: 1858

Proclamazione: sabato di Carnevale

Epiteto: vezzosa

La leggenda

Simbolo di libertà, la Mugnaia rappresenta la figura più importante dello Storico Carnevale di Ivrea. Figlia di un mugnaio e novella moglie di Toniotto, diede il via alla rivolta popolare uccidendo il malvisto signore della città, che non solo vessava gli abitanti di Eporedia, ma esigeva anche di trascorrere la prima notte di nozze con le spose, secondo la pratica dello ius primae noctis. Violetta, questo il nome della fanciulla, promise allo sposo che si sarebbe opposta a questa usanza e così durante la notte, grazie a un pugnale che aveva nascosto tra le vesti, tagliò la testa al marchese e affacciatasi dal castello la mostrò al popolo eporediese, scatenando l’insurrezione.

La storia

Ambientata nell’alto Medioevo, la leggenda legata a Violetta richiama probabilmente una rivolta legata all’introduzione di una tassa sul macinato: all’epoca infatti, la lavorazione del grano attraverso mulini natanti era molto diffusa nella zona della Dora Baltea.

Il segreto della Mugnaia e la proclamazione

Eletta ogni anno a partire dal 1858, anno in cui venne introdotto il personaggio, la sua identità è tenuta nascosta sino alla sera del sabato di Carnevale, quando viene presentata alla cittadinanza dal balcone del municipio. Benché il suo nome sia Violetta, in città sentirete più spesso parlare di lei come della “Vezzosa Mugnaia” o della “Signora”. Anima della città e del Carnevale, chi ha avuto il privilegio di essere nominata Mugnaia, lo sarà per sempre per tutti gli eporediesi. Accompagnata dal Generale, dalla sua Scorta e dagli altri personaggi del Corteo Storico, la Mugnaia guida la sfilata attraverso il centro della città nella sua prima uscita a piedi e poi a bordo del cocchio dorato.

Data di istituzione: 1934

Epiteto: magnifico

Sito: www.credendari.it

A capo del governo del Comune, il Podestà veniva nominato sin dal XIV secolo dai Credendari, i Consiglieri comunali dell’epoca, che lo affiancavano nell’amministrazione della città e della giustizia.

Un simbolo di libertà

Scelto al di fuori del Comune per garantirne l’imparzialità, una volta eletto andava a prelevare con un apposito martello conservato presso il municipio cittadino un sasso (“Preda”) tra i ruderi del Castellazzo e lo gettava in Dora in segno di spregio verso il Marchese del Monferrato, che aveva vessato la città. Per ricordare questo avvenimento ogni domenica mattina di Carnevale si celebra “la Preda in Dora”, ovvero il lancio di una pietra nel fiume che attraversa la città. Da alcuni anni, il giorno dell’Epifania, il Podestà in rappresentanza della città offre i ceri al Vescovo.

In rappresentanza della città

I Credendari appartenevano ai vari rioni in cui era divisa la città, erano in numero massimo di settanta e formavano una specie di senato. Fra essi venivano eletti: il Consiglio dei Sapienti, con l’incarico della stesura e della revisione degli statuti, tre Procuratori, per la tenuta dei registri contabili e un Tesoriere, per la gestione delle spese. Ogni anno ad agosto si riunivano per eleggere il Podestà, che restava in carico un anno e auspicabilmente doveva venire da fuori città, a garanzia della sua indipendenza.

Data di istituzione: 1998

Sede della fondazione: via Arduino, 50, Ivrea

Sito: www.gruppoalfieri.com

Le bandiere della città

Aprono la Marcia dello Storico Carnevale d’Ivrea, portando le bandiere storiche delle parrocchie e dei rioni cittadini. La loro attività è iniziata nel 1996, quando un gruppo di cittadini si è reso disponibile a svolgere ruoli precedentemente affidati a persone scelte di anno in anno dal Comune. Nel 1998 hanno costituito l’Associazione Alfieri, intraprendendo una serie di iniziative volte a riqualificare l’immagine degli Alfieri e a riaffermare l’importanza delle bandiere. Rappresentano le nove parrocchie cittadine: San Bernardo, San Grato, San Lorenzo, San Maurizio, San Pietro e Donato, San Salvatore, Sacro Cuore, Torre Balfredo e Sant’Ulderico.

L’abbigliamento

Il loro abbigliamento è caratterizzato dai colori rosso e bianco: indossano un dolcevita bianco del quale è possibile vedere solo il colletto, coperto da una casacca bianca con maniche bianche e rosse; sopra alla casacca un gilet rosso con i bottoni dorati e sulla sinistra lo stemma a croce rossa. In testa il berretto rosso con la spilla “pala e pic”, appuntata sulla destra e nelle mani i guanti bianchi. Completano la divisa i pantaloni bianchi, le scarpe nere e ghette nere fino al ginocchio.

La formazione

Particolarmente attenti all’abbigliamento e ai movimenti, portano sempre con sé la loro “libretta”, ma mai la consulteranno durante la sfilata. Si spostano in file di tre, ciascuna formata da tre persone, e a guidarli è il Sergente, che detta il passo seguendo la musica dei Pifferi. Vigorosi e gioiosi, portano con entusiasmo la bandiera senza posarla mai.

Gli Alfieranti

Chi non partecipa alla sfilata svolge il ruolo di Alfierante, supportando e assistendo il gruppo, facendo attività di pubbliche relazioni e vendendo gadget. La loro divisa è composta dal giaccone nero fuori ordinanza e dal berretto frigio degli Alfieri nei giorni di Carnevale.

Data di istituzione: non è certa, ma si colloca nell’Ottocento

Sede della fondazione: via Campo Sportivo, 2, Ivrea

Epiteto: brillante

Sito: www.statomaggiore.it

Lo Stato Maggiore è composto da: Ufficiali dello Stato Maggiore, Vivandiere e Aiutanti di Campo.

Gli Ufficiali dello Stato Maggiore

In seguito all’unificazione del Carnevale in epoca napoleonica, venne istituita la figura del Generale, il cui scopo doveva essere il mantenimento dell’ordine pubblico. Ad aiutarlo in questo compito un gruppo di valorosi uomini, gli Ufficiali dello Stato Maggiore, che presenziano in ogni momento della manifestazione. Le attività del Corpo non si esauriscono con i giorni di Carnevale, ma proseguono grazie all’Associazione Circolo Ufficiali Stato Maggiore, che ha tra i suoi obiettivi primari la valorizzazione del Carnevale, la custodia e la divulgazione di materiali relativi allo storico gruppo militare.

L’abbigliamento

I colori che caratterizzano la divisa degli Ufficiali dello Stato Maggiore sono il rosso e il blu. Gli ufficiali più importanti si differenziano per il colore bianco dei pantaloni e sono chiamati “braje bianche”, mentre gli altri indossano calzoni blu con bande rosse.

Le Vivandiere

Come il Generale e gli Ufficiali d’Onore, anche le Vivandiere sono personaggi che richiamano il periodo napoleonico. L’esercito di Napoleone era infatti solito muoversi accompagnato dalle mogli dei militari, che assistevano i mariti dopo la battaglia e si occupavano dei pasti. Le Vivandiere sono quattro per ogni Campagna e la loro introduzione nel Carnevale risale ai primi anni del Novecento.

L’abbigliamento

I colori che caratterizzano l’abito delle Vivandiere sono il rosso e il blu. Pur facendo parte dello Stato Maggiore, si differenziano poiché indossano la gonna. Un ampio mantello copre le spalle, mentre stivali neri arrivano alle ginocchia.

Gli Aiutanti di Campo

Gli Aiutanti di Campo sono tre e si dividono in: Addetto al Generale, Addetto alla Mugnaia e Addetto allo Stato Maggiore. Il loro ruolo consiste nell’affiancare i principali personaggi del Corteo Storico, aiutandoli nello svolgimento delle loro attività e per qualsiasi eventuale necessità.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.