AGGIORNAMENTI

Cerca

Libri

25 Ottobre 2024 - 22:18

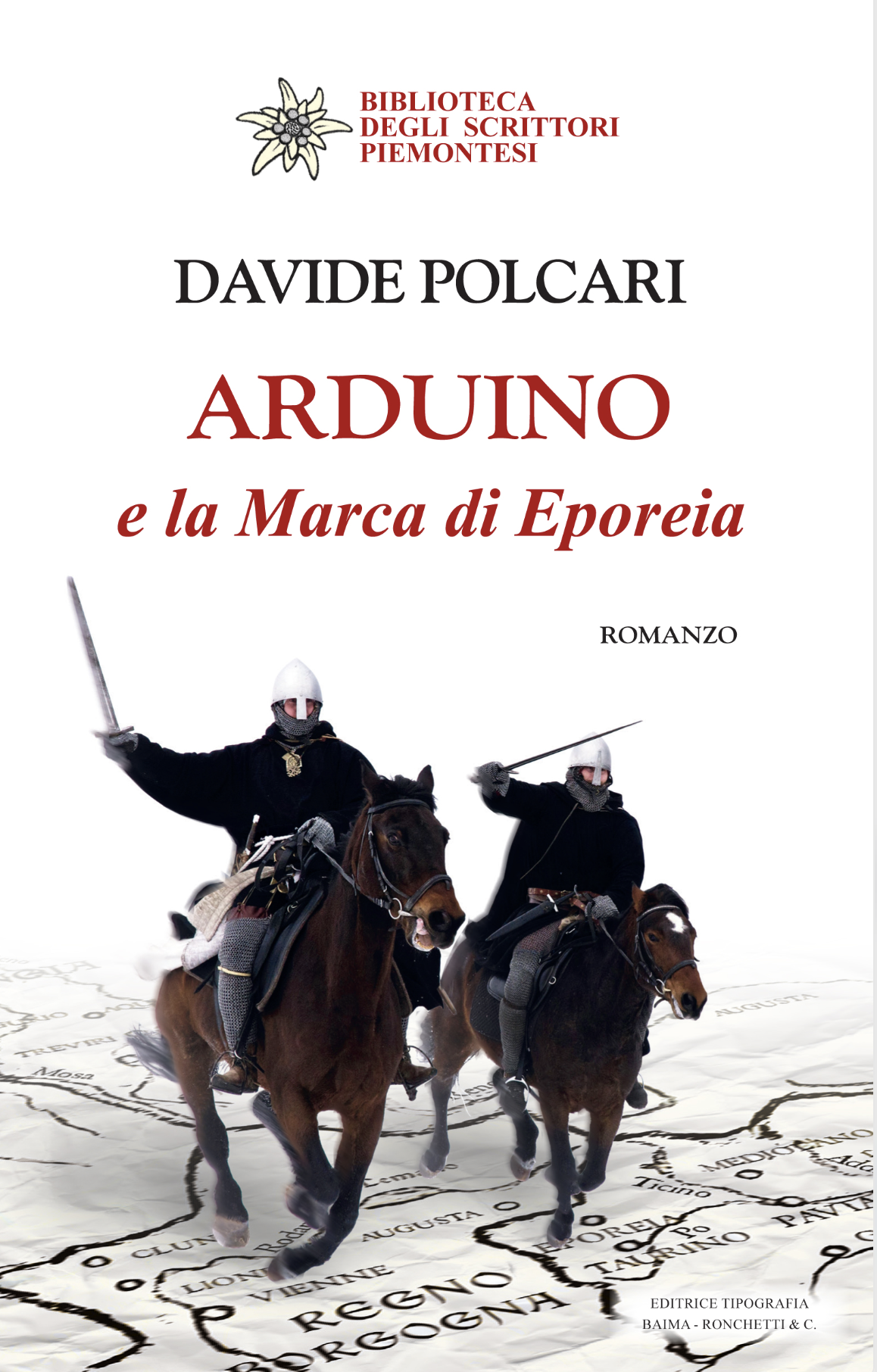

«Arduino e la Marca di Eporeia» è il titolo del romanzo che Davide Polcari, biellese vissuto per trent'anni in Canavese, ha da poco dato alle stampe. Terre eporediesi, seconda metà del X secolo: è qui che si intrecciano le storie del giovane Arduino, del chierico Ansprando e di una fanciulla di nome Anna.

Qui di seguito riportiamo un ampio brano tratto dalla nota storica che Polcari ha pubblicato a margine, in epilogo, al suo avvincente romanzo.

(g.sa)

***

Il X secolo è un periodo di transizione: ancora considerato, giustamente, Alto Medioevo, vide l’Europa internamente frammentata dalle lotte feudali, a causa di una struttura «costituzionale» che favoriva l’esistenza di piccolissimi centri autonomi, ed esternamente «assediata» su tutti i fronti.

Da Nord, sin dalla fine dell’VIII secolo, provenivano le incursioni dei popoli scandinavi, chiamati correttamente vichinghi quando si limitavano a opere di pirateria, più propriamente Normanni o Norreni quando si trattava di spedizioni organizzate volte alla conquista: questa piaga trovò una battuta d’arresto quando uno dei loro capi fu creato conte di Normandia (911) dal re dei Franchi Occidentali, ma proseguirono ancora contro le Isole Britanniche, per mare, e occasionalmente lungo le coste.

Da Est proveniva la terribile piaga dei Magiari che, dopo decenni di violentissime incursioni, soprattutto sulla Germania e l’Italia settentrionale, cessarono solo con la vittoria conseguita a Lechfeld (955) da Ottone I di Sassonia, re dei Franchi Orientali.

A Sud, i Saraceni, forti dei domini in Africa, Sicilia, Spagna e in molte isole del Mediterraneo, operavano frequenti azioni di saccheggio: il potente impero degli Omayyadi era collassato a metà VIII Secolo, ma nei potentati che si erano creati lungo la costa mediterranea avevano iniziato a prosperare nuove realtà autonome, che alternavano frequentemente commercio e pirateria. Nel IX secolo avevano iniziato la graduale conquista della Sicilia, per alcuni decenni a metà dello stesso secolo avevano stabilito un emirato a Bari, poi sgominato dall’imperatore carolingio; in seguito avevano preso di mira la Penisola Italiana, forse a scopo di conquista, salvo essere sconfitti sul Garigliano da una coalizione organizzata da papa Giovanni X (915); sin dalla fine del IX Secolo avevano stabilito un ribat a Fraxinetum, in Provenza, che avevano usato come base per incursioni lungo la costa ligure e toscana e poi, dopo la perdita della flotta, per continui saccheggi nell’entroterra, risalendo il Rodano fino all’odierna Svizzera e scollinando oltre i passi delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie, fino in Piemonte.

In questo contesto, l’Europa cristiana stentava a riorganizzarsi: dall’assassinio dell’imperatore Berengario del Friuli (924), la corona imperiale era vacante, ma comunque da tempo i regni in cui era diviso l’impero erano del tutto indipendenti gli uni dagli altri e in ciascuno di essi le autonomie dei grandi vassalli erano tali che i singoli re avevano scarso potere e, anzi, spesso dovevano venire a patti con gli stessi vassalli.

In Italia, per esempio, i marchesi di Ivrea (Eporeia nel romanzo), vale a dire la stirpe degli Anscarici, erano stati per decenni arbitri delle lotte per il trono. Poi, dopo l’improvvisa e sospetta morte del giovane re Lotario II (950), si erano impossessati della corona e il marchese Berengario d’Ivrea era divenuto re Berengario II. Però, chi era stato un potente marchese fu un debole re e patì gli stessi problemi che avevano avuto i predecessori coi propri vassalli. Provò a far sposare la vedova di Lotario II, Adelaide di Borgogna, al proprio figlio Adalberto, ma ella rifiutò, fu imprigionata, tuttavia fuggì e fu protetta dal re tedesco, Ottone I di Sassonia.

Al contrario di quanto accadeva in Francia e Italia, in Germania Ottone fu capace di ridurre all’obbedienza i vassalli ribelli e di unirli contro i Magiari, il comune nemico che doveva essere affrontato e vinto, come accadde a Lechfeld (955). Inoltre, grazie al matrimonio con Adelaide, avanzò pretese sull’Italia, ottenendo prima la mera sottomissione di Berengario II (952), ma poi deponendolo e prendendo per sé la corona d’Italia e la corona imperiale (962), infine costringendolo alla resa e portandolo prigioniero in Germania (964): Ottone fu un sovrano forte come non se ne vedevano da tempo, ma il controllo che poteva avere su Italia e Germania non era molto più efficace di quello degli altri «re feudali».

Se questa è la situazione politica, va detto che un ruolo fondamentale era svolto all’epoca dal clero. Il clero ordinale, guidato dai vescovi, era sempre più espressione di un’autorità territoriale. Formalmente, essi rappresentavano il potere spirituale, come eredi degli apostoli, ed erano la guida della loro diocesi, ma sempre più – nei vuoti di potere del periodo feudale – erano espressione di famiglie influenti e si facevano carico di funzioni politiche, specialmente in ambito cittadino. Ottone ritenne che fondare il proprio potere sul clero ordinale, così detto perché istituito con il sacramento dell’ordinazione, fosse il modo più sicuro per crearsi una base di consenso capillare ed evitare casi di successione dinastica in ruoli pubblici, come avveniva con i grandi vassalli. Così fece di tutto per imporre uomini di fiducia nelle diocesi più importanti e uno di questi probabilmente fu Warmondo, vescovo di Ivrea, che certamente aveva il compito di controllare da vicino gli Anscarici, parenti dello sconfitto Berengario II.

Quanto al clero regolare, invece – vale a dire il clero soggetto a una regola, quindi i monaci –, dopo un lungo periodo in cui le abbazie erano state una garanzia di rendita per l’alta e media nobiltà, il X Secolo vide il fiorire della riforma cluniacense, cosiddetta in quanto partita dal monastero borgognone di Cluny: l’obiettivo era restaurare la serietà della regola benedettina, verificando l’autenticità delle vocazioni e dedicando più tempo alla preghiera.

Su tutta la Chiesa, in teoria, regnava il pontefice, ma il X secolo è considerato il secolo buio del Papato: dopo il periodo dei «papi cortigiani», con l’Urbe governata da principi romani come Alberico, arbitri dell’elezione di pontefici poco influenti, era salito sul trono di Pietro il figlio dello stesso Alberico, Giovanni XII, che dopo aver incoronato Ottone I aveva congiurato contro di lui e si era fatto deporre, cercando poi invano di tornare al potere. Da allora, si erano alternati pontefici scelti dal sovrano tedesco e pontefici espressione delle famiglie romane, in chiave volutamente antitedesca, col risultato di avere papi sempre meno autorevoli, sempre meno credibili, meri rappresentanti del potere imperiale a Roma o della volontà delle famiglie romane di restare orgogliosamente indipendenti e padrone della Città Eterna.

Così si presentavano gli anni in cui è ambientato questo romanzo: frazionamento politico, minacce esterne, debolezza delle istituzioni ecclesiastiche, particolarismo feudale, ma al tempo stesso volontà di predisporre istituzioni più forti, di sconfiggere i nemici esterni, di restaurare la moralità del clero, di togliere la dignità pontificia all’esclusività delle famiglie romane. Un contesto dinamico, ma incerto: i protagonisti della storia non potevano saperlo, ma stavano per lanciare in qualche modo la grande ripresa dell’anno Mille.

Arduino d’Ivrea, il protagonista principale di questo romanzo, nel periodo che ho menzionato finora è un perfetto sconosciuto. Le notizie che abbiamo su di lui ce lo presentano alla storia quando viene creato marchese, quindi siamo alla fine del romanzo. Chi era?

Le fonti coeve ce lo dicono figlio di un Dadone, comes mediolanensis oppure conte di Pombia. Null’altro si sa di un personaggio che, quindi, ha tutto l’aspetto di essere un uomo nuovo, premiato solo per la fedeltà dimostrata, non per ragioni di sangue. È un’ipotesi, ma è quella che sostengono più convintamente oggi gli storici. Fino a pochi decenni fa, invece, la teoria più accreditata era quella attestata solo da fonti bassomedievali, che vedevano Arduino imparentato sia con la stirpe dei marchesi di Torino, gli Arduinici, sia con la stirpe dei marchesi di Ivrea, gli Anscarici. Questo lo avrebbe legittimato come marchese, in quanto erede del predecessore Corrado, e come re, poiché gli Anscarici avevano cinto la corona con Berengario II e suo figlio Adalberto. Benché sia ritenuta una ricostruzione ex post voluta dai discendenti – o presunti tali – di Arduino per legittimare le proprie ambizioni, l’ho fatta mia nel romanzo, immaginando che Dadone, padre di Arduino, fosse un fratello minore di re Berengario II e, pertanto, Arduino un cugino del marchese Corrado. È una scelta che sposa una delle tradizioni più note, ma che non mi ha impedito di cercare comunque nel merito proprio di Arduino la legittimazione vera per l’investitura marchionale.

Poiché il romanzo è interamente ambientato in un tempo precedente a quello dell’Arduino storico, il mio Arduino, di fatto, è un personaggio di fantasia.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.