AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

13 Dicembre 2024 - 23:37

Il santuario di San Besso (m 2019) in alta Val Soana, meta privilegiata di tanti pellegrini. Tra le nuvole, sulla sinistra, si snoda il sentiero che porta alle Grange dell’Arietta (m 2288)

Nel mondo antico e fino a tempi relativamente recenti le cure per le malattie erano piuttosto empiriche e risentivano di concetti del corpo umano con scarsi fondamenti scientifici, per lo più accettati per l’autorità degli antichi maestri e filosofi.

Largo spazio era riservato alla componente magico-religiosa: il favore delle divinità, fonte di salvezza per l’anima, era considerato importante anche per riacquistare la salute o per prevenire malattie o incidenti.

Quest’opera importante di intercessione era svolta dai vari santi, ognuno per la sua particolare protezione su precisi malanni: le piaghe e ferite di san Rocco e san Sebastiano proteggevano dalla peste, santa Lucia dalle malattie degli occhi, santa Liberata dai parti difficili specie gemellari, sant’Apollonia dal mal di denti, san Biagio dal mal di gola, sant’Antonio dall’erpes ed ergotismo.

Guaritori, abitini e gesti di scongiuro.

La medicina si fondeva con la superstizione; i medici «ufficiali» erano pochi e carissimi per cui la popolazione si affidava piuttosto a guaritori che, pur privi di preparazioni accademiche, erano esperti nelle erbe e nei semplici rimedi.

Facevano largo uso di oggetti simbolici, di gesti accompagnati da formule spesso volutamente incomprensibili per accrescere l’aura di mistero ma in grado di colpire profondamente la psiche del malato apportando, in certi casi, anche reali miglioramenti specie nel controllo del dolore.

Anche le persone sane quando dovevano affrontare dei pericoli, come lunghi viaggi o guerre, cercavano di premunirsi con oggetti o cerimonie protettive, come ancor oggi i buddhisti prima di affrontare salite su montagne himalayane particolarmente pericolose.

Molto diffusi erano i brevi o abitini, sacchettini di tela tenuti appesi al collo con all’interno immagini sacre, foglietti con preghiere, piccoli oggetti consacrati o comunque collegati al sacro come pezzettini di pietra prelevati da determinati santuari (nel nostro territorio specialmente da San Besso), sale, grano o ulivo benedetto, tutti oggetti che davano al portatore la consapevolezza di aver instaurato un solido rapporto con il soprannaturale. Ancor oggi d’altronde i gesti di scongiuro e gli amuleti indossati inducono in taluni un senso di maggior sicurezza.

Siamo nel campo della superstizione e della magia più che in quello religioso: non si prega più per ottenere una grazia che si spera sia concessa dalla benevolenza divina ma si recitano formule e si indossano oggetti la cui potenza è in grado di per se stessa con la sua sola presenza di allontanare tutti i mali.

Le «lettere dal cielo».

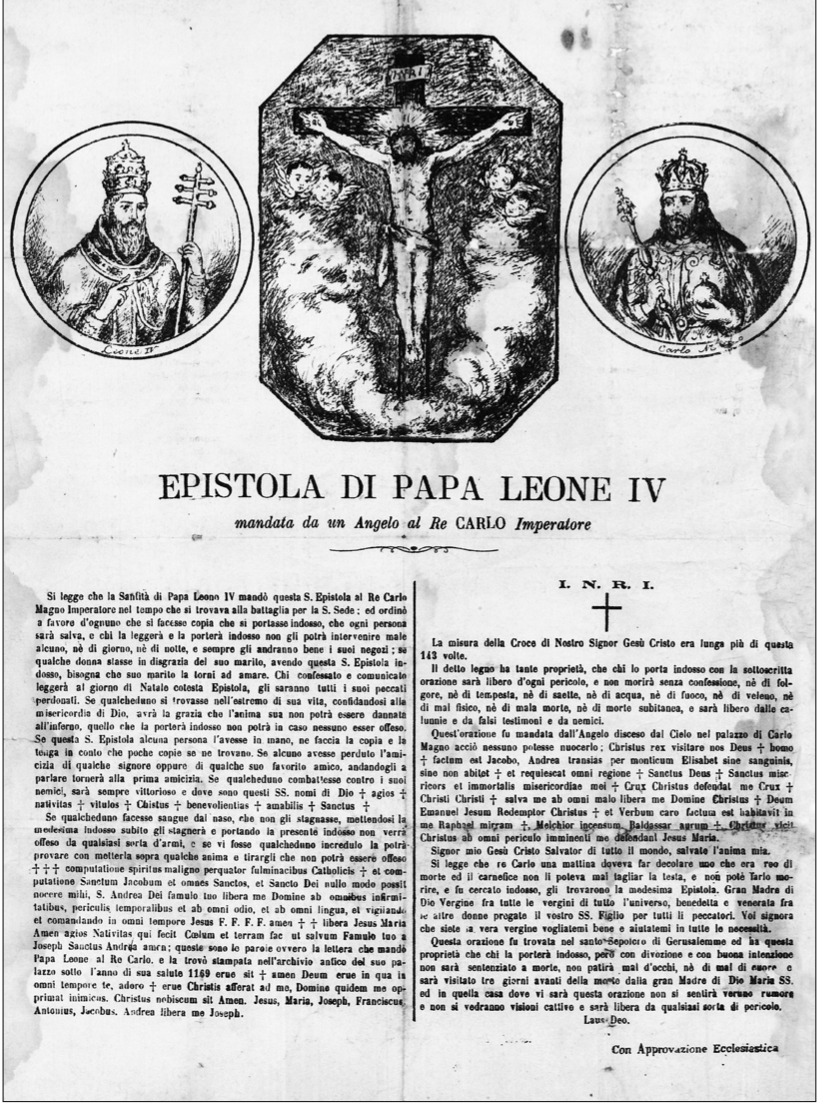

Uno degli scritti più diffusi su tutto l’arco alpino (ma se ne trovano testimonianze anche in Italia Centro-meridionale) reca il titolo Epistola di Papa Leone mandata da un angelo a Re Carlo Imperatore. Diffusa fino alla metà circa del secolo scorso, troverebbe le sue radici nei primi secoli del cristianesimo, perché già nel VI sec. era diffusa la credenza delle «lettere dal cielo» spesso recate da un angelo in luoghi sacri (1).

Nel medioevo si diffusero notevolmente; in questa tradizione si inserisce la figura di Carlo Magno (Imperatore del Sacro Romano Impero, vissuto tra il 742 e l'814) sul quale fiorirono numerosissime leggende e preghiere.

Una di queste preghiere gli sarebbe stata inviata da san Silvestro e l’imperatore l’avrebbe utilizzata come protezione prima di ogni battaglia; secondo la versione fornita dallo stesso testo dell’Epistola, questa sarebbe stata trovata nel Santo Sepolcro di Gerusalemme e rintracciata nell’archivio antico di Carlo Magno nel 1169; dopo il ʼ400 l’invio fu attribuito al papa Leone III (795-816), contemporaneo ed alleato di Carlo, anche se in alcune versioni compare il nome di Leone IV, pontefice dall’847 al 855 e quindi di mezzo secolo successivo. Le parti in italiano andrebbero fatte risalire ad un periodo successivo al Concilio di Trento (tenutosi fra il 1545 e il 1563) mentre si conoscono ancora edizioni su foglietti a stampa della seconda metà del secolo scorso ad opera della tipografia Chiais di Vercelli (2).

Larghissima diffusione ebbe durante la Grande Guerra e negli anni subito successivi, quando pare che anche gli stessi sacerdoti ne procurassero il testo, alla stregua di qualunque orazione o immagine sacra; si citano delle borgate che non ebbero nessun morto nel conflitto attribuendolo alla protezione di questo scritto (3).

Per la fragilità del supporto su carta e l’uso di portarla indosso con conseguente facile deperimento poche copie si sono conservate; nella nostra zona ne conosciamo una copia a stampa della tipografia Chiais (archivio Bertotti), un’altra a stampa senza indicazioni tipografiche (archivio Lino Fogliasso) e una copia manoscritta da Giacomo Guidetto di Cuorgné, nato nel 1841 e deceduto nel 1916 (archivio Benigno Guidetto); pur nella sostanziale corrispondenza si differenziano tra loro per aggiunte e omissioni.

L'originale dell'epistola di Papa Leone a Carlo Magno (archivio Fogliasso).

«Si legge che la Santità di Papa Leone IV mandò questa S. Epistola al Re Carlo Magno Imperatore nel tempo che si trovava alla battaglia per la S. Sede: ed ordinò a favore d’ognuno che si facesse copia che si portasse indosso, che ogni persona sarà salva, e chi la leggerà e la porterà indosso non gli potrà intervenire male alcuno, né di giorno, né di notte, e sempre gli andranno bene i suoi negozi; se qualche donna stasse in disgrazia del suo marito, avendo questa S. Epistola indosso, bisogna che suo marito la torni ad amare. Chi confessato e comunicato leggerà al giorno di Natale cotesta Epistola, gli saranno tutti i suoi peccati perdonati.

Se qualcheduno si trovasse nell’estremo di sua vita, confidandosi alla misericordia di Dio, avrà la grazia che l’anima sua non potrà essere dannata all’inferno, quello che la porterà indosso non potrà in caso nessuno esser offeso.

Se questa S. Epistola alcuna persona l’avesse in mano, ne faccia la copia e la tenga in conto che poche copie se ne trovano. (...) Se qualcheduno facesse sangue dal naso, che non gli stagnasse, mettendosi la medesima indosso subito gli stagnerà».

Formule miracolose.

Già ad un primo sommario esame critico il testo appare come un insieme non omogeneo di invocazioni e frasi attribuibili a diverse epoche. Le parti in italiano si presentano piuttosto come prevalentemente esplicative del valore protettivo della preghiera sui vari mali e pericoli, ma nel testo manoscritto ed in quello dell'archivio Fogliasso le virtù protettive elencate nella seconda parte del testo parrebbero piuttosto attribuibili al legno della Croce, del quale si forniscono anche le misure; le parti in latino, approssimativo e con evidenti errori grammaticali legati anche probabilmente alla scarsa cultura dei copisti, intervallati da segni di croce a indicare la gestualità dell’orante, sono composte da frasi tratte dai vangeli, da formule propiziatorie ritenute miracolose, alcune di difficile interpretazione e dubbia provenienza, collegabili forse a formule esorcistiche.

Figurano anche i Re Magi, le cui presunte reliquie furono conservate a Milano fino al 1162, anno del trasferimento a Colonia ad opera di Federico Barbarossa, però il portatore della mirra non è Gaspare, come indicato dalla tradizione, ma l’arcangelo Raffaele ritenuto anche lui protettore dei viaggiatori. L’unica indicazione cronologica che compare nel testo è l’anno 1169 (assai vicino al 1165, anno della beatificazione di Carlo Magno voluta da Federico Barbarossa).

Nella parte conclusiva del testo Chiais compare un’invocazione a Maria Vergine che non figura nelle altre versioni. Sicuramente leggendario l’episodio del re Carlo che «una mattina doveva far decollare uno che era reo di morte, ed il carnefice non gli poteva mai tagliare la testa, e non poté farlo morire; fu cercato indosso, e gli trovarono la medesima Epistola».

La protezione dalle calamità.

Interessante e significativo della mentalità dell’epoca è l’elenco delle calamità dalle quali si era protetti: si inizia dagli affari, i «negozi», che andranno certamente a buon fine; poi il ritorno dell’amore coniugale dei mariti traditori; segue il parto, rapido e indolore. Vengono poi la salvezza dell’anima in punto di morte, la riconciliazione con il signore offeso o con l’amico, la vittoria sui nemici. L’epistassi (sangue dal naso), certamente assai temuta, è prontamente fermata. Il portatore dell’Epistola non potrà essere ferito da alcun tipo di arma, non morirà senza confessione né ad opera di folgore, di tempesta, di saette o annegato, bruciato o avvelenato, di malattia o di morte improvvisa; non potrà inoltre essere calunniato o accusato falsamente da testimoni o nemici. Si conclude che non potrà essere condannato a morte né «patirà di male d’occhi o di mal di cuore» e che tre giorni prima della morte riceverà la visita di Maria Santissima.

* * *

Oggi queste devozioni potrebbero sembrare dei fossili di un lontano passato, mentre solo un centinaio di anni fa erano migliaia i soldati che andavano al fronte affidandosi alla protezione divina, fidando anche nel valore protettivo del portare indosso il testo di questa preghiera.

Note.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.