AGGIORNAMENTI

Cerca

In festa

14 Gennaio 2024 - 15:09

Maurizio Perinetti e Pierluigi Percivalle

Giornata di festa oggi, a Ivrea, nella Parrocchia di San Lorenzo con la tradizionale Festa di Sant’Antonio organizzata dal Comitato di Sant’Antonio Abate presieduto da Aldo Bessero.

Questa mattina intorno alle 10,30 i cavalli, gli animali e gli automezzi si sono radunati su Via Cascinette e Via De Gasperi. E’ seguita la benedizione impartita dal Vescovo Monsignor Edoardo Aldo Cerrato Vescovo e la Santa Messa in onore di Sant’Antonio alla presenza dei Priori Maurizio Perinetti e Pierluigi Percivalle e dei vice priori Luca Bocca e Alex Vallino.

Infine il pranzo nel salone pluriuso di Samone.

Il Comitato è un antico sodalizio formato e tramandato da cittadini accomunati dalla semplice devozione al santo protettore degli animali.

Nato nei primi anni del Novecento, ha voluto mantenere viva la secolare tradizione agricola dei festeggiamenti, tradizione radicata nel Canavese durante la quale venivano portati alla propiziatoria benedizione gli animali che sarebbero stati i compagni di lavoro di contadini e allevatori.

-1705240997014.jpeg)

-1705241008942.jpeg)

-1705240938421.jpeg)

-1705240970943.jpeg)

La festa di Sant'Antonio, un frate francescano italiano del XIII secolo è particolarmente importante nella cultura italiana, in particolare in quella del Nord Italia, dove è comune la tradizione di accendere falò, organizzare sagre e feste in onore del santo.

La benedizione di automezzi, moto e cavalli durante la festa di Sant'Antonio consiste nel portare gli automezzi, le moto e i cavalli in un luogo sacro, come una chiesa o una cappella, per essere benedetti da un sacerdote in onore di Sant'Antonio. La benedizione è vista come una forma di protezione per il mezzo e per chi lo utilizza, e si ritiene che possa portare buona fortuna e protezione contro gli incidenti stradali.

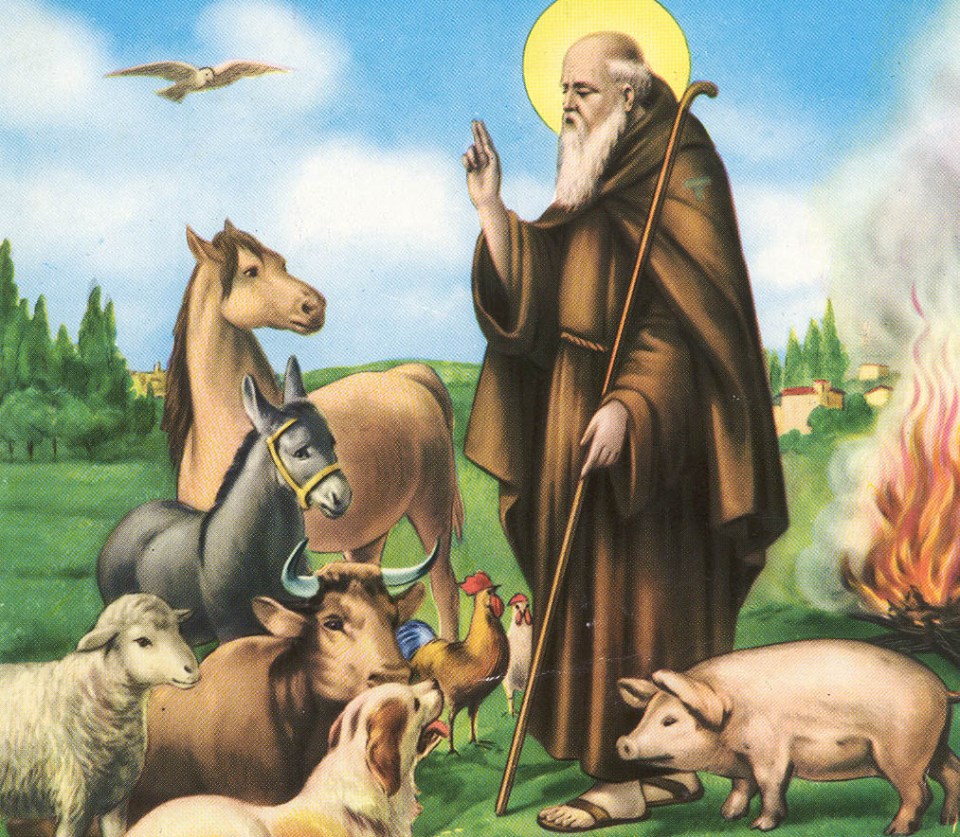

Sant'Antonio Abate è stato un monaco cristiano del IV secolo, noto anche come Sant'Antonio l'Eremita. È considerato il fondatore della vita monastica eretta nel deserto. Egli è stato uno dei primi monaci cristiani ad aver vissuto in eremitaggio, cioè in solitudine, nei deserti dell'Egitto. La sua vita è stata descritta come esempio di ascetismo e devozione, e la sua figura è stata venerata come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.

Sant'Antonio è conosciuto anche come il "padre dei monaci", perché ha ispirato molti altri cristiani a seguire il suo esempio e a vivere in solitudine nel deserto, lontano dalle distrazioni del mondo. La sua vita è stata scritta da Sant'Atanasio, il suo discepolo, e la sua figura è stata celebrata in molte icone e dipinti. LMolti santuari e chiese sono stati costruiti in suo onore.

L’immagine del buon frate, eremita egiziano anche detto il Grande, d'Egitto, del Fuoco, del Deserto e l'Anacoreta dalla fluente barba bianca, che ancor oggi si trova nelle stalle a protezione degli animali, rende l’idea della devozione che, soprattutto in campagna, resiste all’usura inesorabile del tempo. Le origini popolari di questo attaccamento risalgono al Medioevo, periodo in cui era immenso il disprezzo (nonché il timore) nutrito nei confronti del diavolo, spaventoso e feroce d’aspetto, che usciva sempre sconfitto dalla “singolar tenzone” con il buon eremita di cui era l’acerrimo nemico.

Un antico detto popolare recitava: “da pericule, male e lambe, Sant'Antonio ce ne scampe”.

La tradizione deriva dal fatto che l'ordine degli Antoniani aveva ottenuto il permesso di allevare maiali all'interno dei centri abitati, poiché il grasso di questi animali veniva usato per ungere gli ammalati colpiti dal fuoco di Sant'Antonio.

I maiali erano nutriti a spese della comunità e circolavano liberamente nel paese con al collo una campanella. Secondo una leggenda del Veneto (regione in cui viene chiamato San Bovo o San Bò), la notte del 17 gennaio gli animali acquisiscono la facoltà di parlare. In questa particolare occasione i contadini si tenevano lontani dalle stalle, perché udire gli animali conversare era segno di cattivo auspicio.

Per molti altri storici, l’origine del culto del santo si sovrapporrebbe alle precedenti celebrazioni pagane, probabilmente di origine celtica. Infatti, quando i Crociati trasferirono le spoglie di Sant’Antonio nella Francia meridionale ad Arles, il suo culto si diffuse a macchia d’olio, scontrandosi inevitabilmente con il culto pagano del Dio Lug (o Lugh) antica divinità celtica.

Lug veniva rappresentato come un giovane affiancato da un cinghiale, simbolo di attaccamento alla terra, animale particolarmente sacro ai Celti, anche detti “popolo della quercia”. Il dio Lug era una delle divinità più importanti dell’olimpo celtico, come dimostrato da numerosi toponimi di molte città come Lugano, Lugo, Lione.

Con un’intensa opera di sincretismo Sant’Antonio fu associato e sovrapposto al preesistente culto celtico. Secondo molti storici gli attributi di Sant’Antonio sarebbero stati ripresi proprio dal dio celtico, infatti il santo divenne guardiano dell’inferno come lo era Lug e dispensatore di fuoco agli uomini (e da qui la tradizione dei falò).

La Chiesa “ingentilì” il cinghiale trasformandolo in un maialino con un campanello al collo dal quale Sant’Antonio era sempre seguito, descrivendolo come un diavolo sapientemente ammansito dal Santo. Per altro anche la campanella del maialino sarebbe un simbolo di vita e di morte secondo la cultura celtica: infatti per i Celti la campana rappresenta il grembo della Dea Madre, di cui Lug era figlio.

Infine una piccola curiosità, Sant’Antonio era anche il protettore dei fabbricanti di spazzole, che nell’antichità si facevano proprio con le setole di maiale. La figura dell’eremita è un esempio evidente di come sacro e profano, cultura “alta” e cultura “bassa”, tradizione popolare e storia dell’arte, sono spesso aspetti diversi ma imprescindibili e strettamente legati di un unico “filo storico e culturale”.

In Sant’Antonio Abate e nel culto ispirato alla sua figura sono presenti le reminiscenze degli antichi riti pagani, romani e celtici, la tradizione culturale cristiana e quella popolare laica.

Molte le leggende legate a questa tradizione che è celebrata un po’ ovunque in Italia.Tra le più suggestive c’è quella che narra che prima dell’anno Mille su un isolotto di fronte a Bari, ormai scomparso, sorgeva un monastero dedicato proprio a Sant'Antonio, dove i monaci suoi seguaci curavano, lontano dalla città, i malati di Herpes Zoster. Il santo, infatti, aveva trovato un rimedio contro questa malattia, detta anche fuoco di Sant’Antonio, nel grasso di maiale.

A Roma fin dal 1437, la cerimonia si svolgeva con grande sfarzo e solennità presso la chiesa antichissima dedicata al santo che si trovava presso la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Aveva annesso un ospedale, precedente la chiesa e costruito nella seconda metà del XIII secolo, proprio per la cura degli ammalati del cosiddetto “fuoco di sant'Antonio”.

Gli animali da benedire erano numerosissimi e andavano dai buoi agli asini, dagli animali da cortile fino ai cavalli delle carrozze dei nobili.

La cerimonia, attirava anche molti stranieri e si ripeteva spesso per diversi giorni.

Tra i testimoni d’oltralpe ci furono anche Goethe e Andersen che hanno lasciato nei loro scritti il racconto della cerimonia mentre la scena è stata immortalata in una litografia di A.J.B. Thomas del 1823, in un acquerello di Bartolomeo Pinelli del 1831 e in un quadro del danese Wilhelm Mastrand del 1838.

Attraverso la figura del Santo si possono inoltre ben comprendere i cambiamenti epocali che nel corso del tempo la nostra società ha subito.

Se solo ci si sofferma sulla “famosa” benedizione degli animali che da secoli è associata alla festa di Sant’Antonio si può osservare come negli anni sia cambiata per forma e per intenti: un tempo ad essere benedetti erano gli animali da reddito, vacche, pecore, maiali ed asini, mentre ora sui sagrati delle nostre chiese, il 17 gennaio di ogni anno, è possibile scorgere in gran parte anche i cosiddetti animali da “affezione”, in una sorta di devozione fortunatamente mutata in nome e virtù di una nuova o forse rinata sensibilità.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.