AGGIORNAMENTI

Cerca

12 Aprile 2025 - 17:20

Graziano Mesina

Ventidue fughe, decine di processi, una grazia presidenziale, una vita tra latitanze e montagne, carceri e mitra, romanzi e condanne. Ora resta il silenzio. Si è spento a 83 anni Graziano Mesina, l’uomo che ha attraversato la storia d’Italia dal basso della Barbagia.

È finita in un letto bianco, anonimo, lontano dai monti e dal vento del Supramonte. È finita in una stanza d’ospedale dove non si fugge, dove i muri non si scalano e le sbarre sono dentro il corpo. È morto Graziano Mesina, 83 anni, conosciuto da tutti come Gratzianeddu, l’ultima primula rossa del banditismo sardo, simbolo di un’epoca selvaggia, controversa, raccontata mille volte ma compresa davvero da pochi.

L’agonia si è consumata nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato trasferito dal carcere di Opera, in cui era rinchiuso dal 2022. La sua vita, infinita, si è chiusa poche ore dopo che il tribunale di sorveglianza di Milano aveva finalmente accolto la richiesta di differimento della pena per motivi di salute, presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Il permesso per morire fuori dalle mura del carcere era arrivato, ma tardi. Troppo tardi.

“Siamo molto dispiaciute e anche contrariate”, ha detto Beatrice Goddi, che insieme alla collega aveva organizzato, per lo stesso giorno, la visita dei familiari e il trasferimento in Sardegna. “Si poteva scarcerarlo almeno un mese fa”, ha aggiunto. Ma in fondo, chi è nato per fuggire, spesso muore prigioniero.

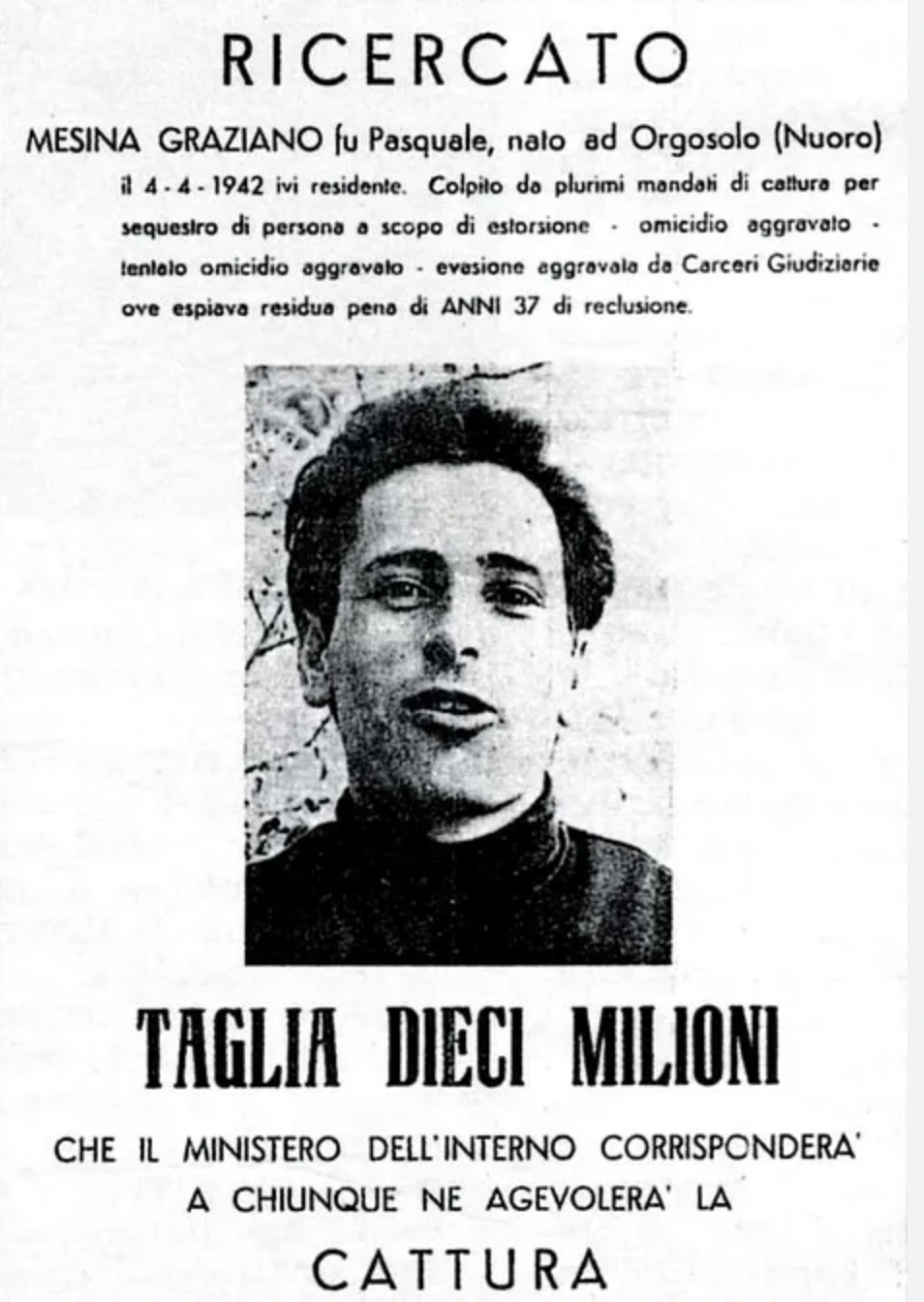

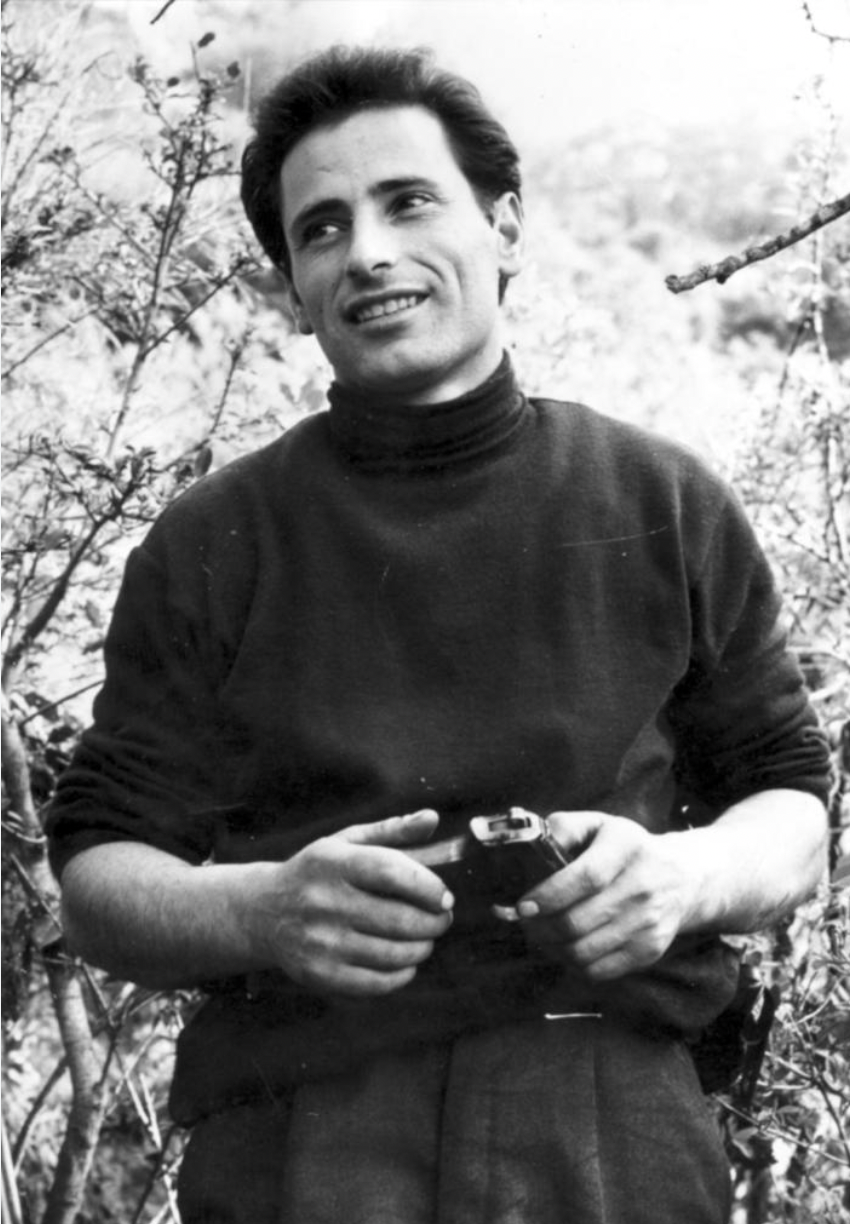

Graziano Mesina nasce il 4 aprile 1942 a Orgosolo, cuore duro e immobile della Sardegna più profonda, figlio di un pastore e fratello di dieci. La scuola non fa per lui: si racconta che in quarta elementare lanciò delle pietre contro il maestro. È già l’inizio di una ribellione assoluta. Il primo arresto arriva a 14 anni, trovato con un fucile calibro 16 rubato. Da lì in avanti, la cronaca si fa leggenda: una carriera criminale che attraversa mezzo secolo di Italia, ventidue tentativi di evasione — dieci andati a segno — e una costellazione di rapimenti, sparatorie, sentenze e accuse.

Mesina è stato tutto: capro espiatorio, nemico pubblico, volto dei manifesti “wanted”, mediatore di sequestri, guida turistica, figura mitologica. È stato raccontato da Indro Montanelli, cercato da Giangiacomo Feltrinelli, inseguito dai carabinieri e desiderato dai giornalisti. È stato simbolo del banditismo, poi della redenzione, poi di nuovo del tradimento della fiducia. L’Italia non è mai riuscita a incasellarlo.

Negli anni Sessanta e Settanta, i suoi nomi e quelli dei suoi fratelli riempiono le cronache giudiziarie. Dal tentato omicidio per vendicare un cane ucciso al sequestro lampo di notabili locali, dalle fughe rocambolesche dai treni in corsa alle evasioni da ospedali e carceri speciali. In uno dei momenti più drammatici della sua storia, durante uno scontro sulle montagne di Osposidda, il suo compagno Miguel Atienza, ex legionario, uccide due agenti prima di cadere a sua volta. Mesina viene assolto da quell’episodio, ma la sua fama ormai si è cristallizzata: è il bandito numero uno, l’uomo da catturare a ogni costo.

Nel 1976 evade dal carcere di Lecce con altri detenuti, fra cui il brigatista Martino Zichitella. La sua latitanza si snoda per le vie di Milano, Genova, Torino, Trento, fino a Caldonazzo, dove viene arrestato. Poi ancora anni di detenzione, brevi scarcerazioni, nuovi arresti. Nel 1992 interviene nella mediazione per il rilascio del piccolo Farouk Kassam, rapito a Porto Cervo. Dice di aver aiutato la liberazione, racconta di riscatti pagati dalla polizia, smentito dai comunicati ufficiali. Ma anche qui, tra le versioni e le smentite, Gratzianeddu è ancora nel mezzo della storia d’Italia.

Nel 2004, il Presidente Ciampi, su impulso del Ministro della Giustizia Roberto Castelli, gli concede la grazia. Dopo 40 anni di carcere, torna libero. Rientra a Orgosolo, si reinventa guida escursionistica, accompagna turisti e giornalisti a visitare i luoghi della sua latitanza. Ma nel 2013 viene di nuovo arrestato: traffico di droga, ipotesi di sequestro di persona, intercettazioni. La grazia viene revocata. I sogni di riabilitazione evaporano. La parabola dell’uomo che voleva rifarsi una vita finisce in un’aula di tribunale.

Dal 2020 al 2021 è latitante. Quando i carabinieri bussano alla sua casa per notificargli la sentenza definitiva a 30 anni, Mesina è già sparito. A 78 anni riesce ancora a rendersi invisibile. Lo trovano a Desulo, nella notte del 18 dicembre 2021. Un blitz, un arresto, il ritorno a Badu ’e Carros, poi Opera. In carcere, questa volta, ci resta. Non evade più. Solo la morte riesce a portarlo fuori.

E così si chiude una delle esistenze più paradossali e romanzesche del nostro Paese. Una vita che ha attraversato le contraddizioni dello Stato italiano, i limiti del sistema giudiziario, i fantasmi del meridione, l’epopea delle lotte contadine, la miseria, la vendetta, la speranza e la disperazione. Ha sfidato lo Stato con i fucili e con le fughe, ma ha anche cercato — invano — una seconda possibilità, uno spiraglio. Sempre respinto. Sempre rimesso al margine.

Oggi in Sardegna si piange. Magari in silenzio, magari con vergogna o con orgoglio. A Orgosolo, i vecchi lo ricorderanno a bassa voce, i giovani forse lo ignorano, ma i muri dipinti di protesta e memoria continuano a raccontare di un tempo in cui Mesina era simbolo, minaccia, leggenda. Le sue impronte sono ovunque: nei vicoli, nei pascoli, nei processi, nelle canzoni folk, nei documenti della Commissione Stragi, nelle pagine degli archivi giudiziari.

E adesso? Ora resta un vuoto che nessun bandito moderno potrà colmare. Perché Graziano Mesina non era solo un criminale: era il frutto di una terra aspra e di uno Stato troppo spesso distante, era l’effetto di ferite mai rimarginate, di faide, abbandoni, scelte sbagliate e occasioni negate. Era il racconto oscuro di un Paese che non ha mai saputo davvero che farsene dei suoi fuorilegge.

Ora che il suo cuore ha smesso di battere, restano solo le domande. E forse la più grande è questa: chi ha vinto davvero? Lo Stato che l’ha inseguito per tutta la vita, o lui, che per ottant’anni ha fatto della libertà una condanna?

Gratzianeddu non c’è più. Ma chi ha attraversato la sua storia non lo dimenticherà. Né in Sardegna. Né in Italia. Né nei libri che, forse, qualcuno scriverà davvero. Quelli che lui aveva già iniziato a scrivere. Col sangue, con la polvere da sparo, con la fuga. Con la sua verità, mai del tutto raccontata.

Nel 1992, Graziano Mesina far parlare di sé in una delle vicende più drammatiche e delicate della cronaca italiana: il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito il 15 gennaio a Porto Cervo da un gruppo di banditi sardi e liberato sei mesi dopo. Mesina, all’epoca in libertà condizionata, interviene come mediatore: sfrutta i suoi contatti, la sua conoscenza del territorio e la sua reputazione per tentare di agevolare la liberazione del bambino. Un ruolo ambiguo, mai completamente chiarito, che lo riporta al centro dell’attenzione nazionale.

La versione ufficiale dello Stato è chiara: nessun riscatto fu pagato. Ma Mesina, in diverse interviste, sostiene il contrario: la polizia, secondo lui, versò un miliardo di lire, aiutando la famiglia a soddisfare le richieste dei rapitori. Quale sia la verità, ancora oggi, resta un mistero.

Poco dopo, però, il destino di Mesina si ribalta ancora una volta. Il 4 agosto 1993, il tribunale di sorveglianza revoca la libertà condizionata: nel suo caseggiato ad Asti vengono trovati un Kalašnikov e armi da guerra. Viene arrestato con altri due uomini. L’accusa? Stava forse preparando un nuovo sequestro di persona. Lui nega tutto, e parla apertamente di un complotto dei servizi segreti, orchestrato proprio per vendicarsi del suo ruolo nel sequestro Kassam.

Incarcerato a Voghera, torna a scontare l’ergastolo, frutto del cumulo di tre condanne (24, 8 e 6 anni). Nel 2001 il tribunale respinge la richiesta di scarcerazione. Ma nel luglio del 2003, Mesina cambia strategia: chiede ufficialmente la grazia. A firmarla, il 25 novembre 2004, sarà Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica, su impulso del Ministro della Giustizia Roberto Castelli. Dopo 40 anni passati dietro le sbarre, Gratzianeddu torna libero. Torna a Orgosolo.

Ma il passato non si cancella, e quella grazia — come tutto nella sua vita — non sarà mai definitiva.

Nel 1968, in un’Italia attraversata da tensioni sociali, focolai rivoluzionari e fermenti ideologici, Giangiacomo Feltrinelli, l’editore milanese più inquieto e politicizzato del secolo, decise di puntare dritto verso la Sardegna. Non per vacanza, ma per rivoluzione. È quanto emerge dai documenti desecretati e portati alla luce dalla Commissione parlamentare sulle stragi nel 1996, che gettano nuova luce su una vicenda a metà tra sogno utopico e thriller geopolitico.

Secondo queste carte, Feltrinelli — già impegnato nella clandestinità e affascinato dal mito di Che Guevara — nutriva un’ambizione titanica: trasformare la Sardegna in una nuova Cuba, un’isola ribelle nel cuore del Mediterraneo occidentale, da cui far partire un movimento insurrezionale capace di rovesciare l’ordine costituito. A sostegno della sua visione, cercò contatti nell’indipendentismo sardo e negli ambienti dell’estrema sinistra locale, dove fermentavano rabbia sociale, richieste di autonomia e un’antica diffidenza verso Roma e lo Stato centrale.

Ma per dare concretezza alla sua impresa, Feltrinelli aveva bisogno di qualcosa di più che ideali: aveva bisogno di un uomo d’azione, di un capo carismatico, di qualcuno che conoscesse le montagne, le armi e le regole non scritte del comando. E chi, in Sardegna, poteva incarnare meglio questo profilo se non Graziano Mesina, allora latitante, già celebre per le sue evasioni leggendarie e per la sua capacità di muoversi invisibile tra le gole del Supramonte?

Gratzianeddu, secondo i piani di Feltrinelli, avrebbe dovuto guidare le “truppe ribelli” sarde, mettendo la sua notorietà criminale al servizio della rivoluzione. Un'alleanza paradossale tra l’intellettuale milanese con giacca di velluto e il bandito scalzo di Orgosolo. Ma quel progetto, visionario e probabilmente velleitario, non prese mai forma.

A farlo naufragare fu l’intervento silenzioso ma risolutivo del SID – Servizio Informazioni Difesa, il servizio segreto militare italiano. Fu in particolare un ufficiale, Massimo Pugliese, a disinnescare la bomba prima che esplodesse. Pugliese, uomo del controspionaggio, riuscì a contattare direttamente Mesina e, secondo le fonti ufficiali, lo convince a non aderire al progetto feltrinelliano. Il resto è storia segreta d’Italia.

L’iniziativa di Feltrinelli, ormai compromessa, venne smantellata prima ancora di prendere corpo. Ma resta nella memoria come uno degli episodi più suggestivi e misteriosi della storia politica italiana del dopoguerra: un punto d’incontro tra ideologia rivoluzionaria, banditismo e apparati di sicurezza. Un incrocio pericoloso, in cui Graziano Mesina sfiorò, forse per un attimo, l’idea di diventare non solo simbolo di ribellione, ma generale di una rivoluzione sognata in giacca e cravatta da un uomo che quattro anni dopo sarebbe stato trovato morto ai piedi di un traliccio dell’alta tensione.

La “Cuba sarda” non nacque mai. Ma per qualche mese del 1968, nel silenzio delle barbagie e negli uffici dei servizi, qualcuno ne parlò davvero.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.