AGGIORNAMENTI

Cerca

Cuorgnè

13 Dicembre 2024 - 12:16

L’Arte, testimone dei cambiamenti della moda nei secoli.

Nel corso dell’interessante conferenza Unitre Cuorgnè la docente la prof.ssa Giovanna Bernard. Osservando i vestiti nei diversi periodi storici ci si confronta col modo di vivere e di essere dell'umanità che ci ha preceduto. La moda non è solo foggia nel vestire ma è immagine, mezzo per comunicare, porsi e rivelarsi. La docente ha iniziato la conferenza con l’affresco di Giotto, 1303-1305, “Adorazione dei Magi” nella Cappella degli Scrovegni dove alcuni dettagli sono legati alla quotidianità del Trecento, come la struttura moderna della capanna o la foggia degli abiti, come quello dell'angelo che ha la manica stretta ai polsi e la manica larga ai gomiti.

Gentile da Fabriano,1423, Adorazione dei Magi. I Magi, guidati dalla stella cometa, si prostrano ai piedi della Sacra Famiglia offrendo doni preziosi. Abbigliati con vesti straordinariamente ricche e alla moda, i Magi sono accompagnati da un corteo multietnico, di cui fanno parte anche animali esotici, che sottintendono la loro provenienza dal lontano Oriente. Il dipinto fu commissionato dal ricco banchiere e raffinato amante delle arti Palla Strozzi per la cappella di famiglia situata nella sacrestia della chiesa di Santa Trinita a Firenze.

Maestro del Castello di Manta, affresco del 1420 dei “Prodi ed Eroine”. Nell’affresco vengono raffigurati nove prodi, Les neuf preux, tre pagani, tre ebrei, tre cristiani, cari alla cultura tardomedievale francese, ai quali fanno da contrappunto nove eroine, les neuf preuses, attinte dalla tradizione letteraria antica. In realtà è un modo giocoso per raffigurare i regnanti del Marchesato di Saluzzo con le loro rispettive consorti, quasi partecipassero ad una parata, nella veste di prodi e di eroine. Tutti sono raffigurati con indosso armature da battaglia, coperte da ricche vesti.

Pisanello nel 1449 ca “Ritratto di una principessa”.

Il candido profilo della dama si staglia contro un cespuglio scuro carico di fiori; il rametto di ginepro che la donna porta ricamato sull’abito è stato interpretato come un’indicazione del suo nome. Il dipinto, ancora saldamente legato alla tradizione tardogotica, è ricco di riferimenti simbolici: la fascia sotto il seno è simbolo di castità, i fiori, le aquilegie, simboleggiano la fertilità, e i garofani il matrimonio. La farfalla, simbolo di morte e resurrezione, allude invece alla morte prematura della ragazza. Il vaso con le ancore è l’emblema degli Estensi, la nobile famiglia che governò Ferrara per più di tre secoli, cui la fanciulla apparteneva di nascita.

Antonio Pollaiolo, 1470-1475, ritratto di nobildonna. La giovane donna è raffigurata sullo sfondo di un cielo azzurro con alcune nubi. Il volto, mostrato di profilo con il busto è rivolto leggermente di tre quarti. La donna indossa una camicia bianca e un corpetto scollato e allacciato con una serie di bottoni. La manica è in velluto broccato bouclé. I capelli raccolti sulla nuca sono legati da cordoncini di seta e da un filo di perle, mentre un velo di garza sottile di forma triangolare è teso sull'orecchio. Sulla fronte scende il frenello, composto da un duplice filo di perle. Il collo, lungo e sottile, è ornato da una corta collana formata da tre perle bianche alternate a una d'oro, cui si aggancia un pendente costituito da un grande rubino grezzo e da alcune perle. All’epoca, gli abiti avevano maniche staccabili, assicurate alle spalle da lacci per poter essere sostituite. Le maniche erano spesso la parte più preziosa dell’abito: alcune erano ornate da gemme e quindi erano inventariate tra le gioie.

Raffello Sanzio, 1507, “La Muta”. Nel dipinto lo sguardo della giovane tenta di celare invano un dramma, che l'ha condizionata a tal punto da valerle l'appellativo “la Muta”. Un silenzio austero che la ragazza osserva in maniera anche troppo seria e composta. L’identità della gentildonna, ritratta con estrema finezza è Giovanna Feltria, sorella di Guidobaldo di Montefeltro, andata in sposa a Giovanni della Rovere, si notino i gioielli indossati dalla Muta: un rubino e uno zaffiro nella mano sinistra, simboli, rispettivamente, di prosperità e castità, e, nella mano destra, un originale anello di influenza nordica; sulla collana, che presenta una piccola annodatura, è appesa una crocetta decorata a racemi con uno smeraldo centrale.

Agnolo Bronzino, 1544-45, ritratto di Eleonora di Toledo con il figlio Giovanni. Lo spettacolare ritratto di Eleonora di Toledo assieme al secondogenito Giovanni è uno dei massimi capolavori del Bronzino, ed è l’opera che ha contribuito a consegnare all’immaginario collettivo lo splendore della sposa di Cosimo I de’ Medici. Eleonora, con la sua pelle candida, i suoi ricchi gioielli e l’abito maestoso, si staglia contro un magnetico sfondo blu che le conferisce un’aura di sacralità e dà al suo ritratto il valore simile ad un’apparizione. Nel ritratto è significativa la veste tessuta in un “broccato riccio”, un tessuto costosissimo, specialità della manifattura fiorentina, spesso riservato alla confezione di abiti liturgici. I motivi ripetuti nella stoffa, il melograno e la pigna, sono simboli cristiani di resurrezione e rigenerazione, adatti a indicare la fertilità della duchessa.

Lorenzo Lotto, 1518, ritratto di Lucina Brembati. L’artista ama inserire nei suoi dipinti immagini criptiche e giochi di parole per coinvolgere lo spettatore in un gioco di pazienza attraverso cui scoprire alcune particolarità. Il gusto per l’enigmistica di Lotto emerge anche in questo dipinto che nasconde un rebus attraverso il quale è possibile svelare il nome della dama ritratta: nella parte alta a sinistra si intravede la falce = luna, sulla quale appaiono le lettere C e I che unite a LUNA vanno a formare il nome dell’effigiata, LUCINA. Lucina Brembati era una ricca nobildonna bergamasca. Lo status sociale è da Lotto ben evidenziato dall’abbigliamento e dai gioielli indossati dalla dama che mostrano l’estrazione nobile. Indossa un copricapo rosso a forma di ciambella, capigliara, con grandi perle sull’acconciatura, una collana di perle a torciglione ed un monile con uno strano strumento d’oro attaccato alla catena che era uno stuzzicadenti di lusso, finemente realizzato in oro. L’abito è nero, in velluto, con maniche a sbuffo ed ampia scollatura. Sulla spalla sinistra indossa una pelliccia con una testina di donnola, decorata da una catenina dorata come un piccolo guinzaglio. La camicia bianca è ornata da un ricamo di nastri d’oro e motivi a conchiglia e da fiocchetti azzurri. Infine alle spalle della donna vi è un prezioso drappeggio in seta rossa ricamata che incornicia l’immagine, dietro il quale vi è un paesaggio.

Tiziano, 1514, Amor sacro e amor profano. Questo è uno dei dipinti più celebri di Tiziano incentrato sul ruolo contrapposto delle due figure femminili, gemelle nel volto: il cosiddetto Amor profano, riccamente abbigliata e seduta su un sarcofago e il cosiddetto Amor sacro, la dea Venere nuda, leggermente appoggiata sul bordo della vasca, con un piccolo braciere in mano. Fra di loro un Cupido mescola l’acqua nel sarcofago con una mano. Il dipinto è stato infatti eseguito per il matrimonio fra Niccolò Aurelio, segretario del Consiglio dei Dieci di Venezia, e Laura Bagarotto, gentildonna padovana, come attestano gli stemmi della coppia visibili nel sarcofago e nel bacile d’argento. Il matrimonio non nasceva sotto buoni auspici: tempo prima infatti il Consiglio dei Dieci di Venezia aveva condannato a morte il padre di Laura, accusato di alto tradimento. Il dipinto è stato commissionato per celebrare quelle nozze, forse come dono alla sposa. E in tal senso è un quadro di persuasione dell’Amore, in cui si mostra come l’amore sia un mezzo di elevazione dell’anima, secondo le dottrine filosofiche neoplatoniche diffuse a Venezia in quegli anni. Al centro della composizione si trova un sarcofago: simbolo di morte, può alludere alla morte del padre di lei. Ma è pieno d’acqua, è una fonte, e l’acqua è il più evidente simbolo di vita. In mezzo, il piccolo Eros mescola l’acqua, media, trasforma la morte in promessa di vita: solo l’Amore può farlo. La donna seduta e elegantemente abbigliata mostra una serie di indizi che la connotano come sposa di rango elevato: i guanti, segno di distinzione sociale; le rose e la coroncina di mirto in testa, sacri a Venere e allusivi al matrimonio; la scatola da cucito d’argento sbalzato, ovvero il dono che il compare di anello faceva alla sposa. Una sposa fredda e compassata, sia nell’espressione che nella scelta cromatica operata da Tiziano. L’altra donna, nuda ma con il bruciaincenso fumante in mano, segno di elevazione, si gira verso la prima come a chiamarla e a mostrarle la strada: un percorso che filosoficamente deve tendere all’amor spirituale, alla sublimazione.

Parmigianino, 1524/27(1535-27), ritratto di Antea. Antea era una famosa cortigiana romana, la donna, dalla corporatura esile rispetto all'ampiezza della veste, ha i capelli raccolti in un’elaborata acconciatura con diadema e indossa due orecchini con pendente. Guarda verso lo spettatore con uno sguardo carico di intensità, e porta una mano al petto, con anello al mignolo, mentre l’altra indossa un guanto e, stringendo l’altro guanto, regge anche una pelliccia di visone appoggiata elegantemente sulle spalle. Il vestito è “alla francese”, con una tunica fatta di stoffe pregiate, intessute d'oro, e le maniche a sbuffo sulle spalle, che diventano più aderenti lungo il braccio. Il polsino è pieghettato e ricamato. Una catena pende accanto alla scollatura. Indossa anche un grembiule finemente ricamato, lo zinale.

Jean-Honorè Fragonard, 1767, l’altalena. L’artista che si fa interprete dello spirito malizioso ed entusiasta tipico del Rococò. Grazie alla delicatezza del colore e alla raffinatezza dei personaggi, l’altalena è oggi considerato uno dei più importanti dipinti del XVIII secolo, fermando il tempo in un istante di pura bellezza. La scena rappresentata è il perfetto esempio di un inconsapevole triangolo amoroso. La figura maschile in basso a destra è nascosta nella penombra sotto fronde fiorite, mentre spinge placidamente la bellissima fanciulla al centro della scena. L’ombra che avvolge questo primo personaggio è rappresentativa dello status sentimentale di quest’ultimo, marito o amante ormai dimenticato e sostituito da un nuovo e affascinante pretendente.

Silvestro Lega, 1867, “il canto dello stornello”. Questo dipinto è forse una delle opere più note del pittore macchiaiolo. Tre giovani donne si dilettano di musica al pianoforte, indossano abiti molto elaborati e sono rischiarate da una limpida luce penetrante da una grande finestra semiaperta che amplia lo sfondo che mostra un orizzonte, la luce non si diffonde omogeneamente nell'interno ma indugia su vari particolari, come le mani della pianista, il suo corpetto, la ricca tenda fiorita e la sottile camicetta bianca della donna in piedi. Al di fuori, infine, scorgiamo le dolci colline verdeggianti della Toscana.

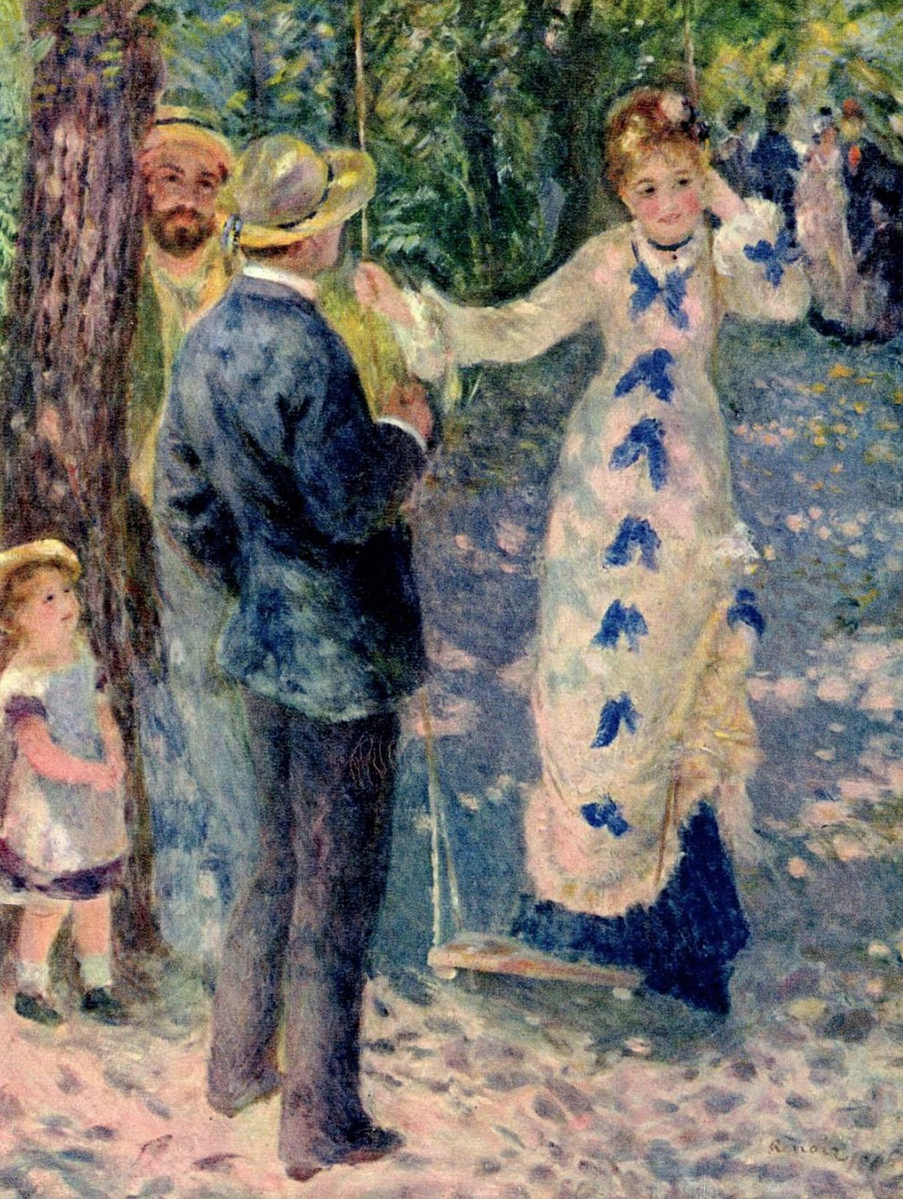

Pierre-Auguste Renoir, 1876, la balançoire (l’altalena). Nel quadro un uomo di spalle si rivolge ad una giovane donna in piedi su un'altalena, sotto gli occhi di una fanciulletta e di un altro uomo appoggiato ad un tronco d'albero. Renoir ci dà l'impressione di sorprendere una conversazione: l'artista fissa, come in un'istantanea fotografica, il gioco di sguardi che convergono verso l'uomo di spalle. La giovane donna distoglie lo sguardo, come se provasse imbarazzo. Il tutto si svolge in un bosco: stiamo assistendo a una festa campestre, lo capiamo anche perché sullo sfondo vediamo un altro gruppetto di persone che parlano tra loro. Renoir raffigura un istante di questa festa, e lo fa con grande naturalezza, come era tipico dei pittori impressionisti. Il suo intento è catturare un momento di allegria, e anche i colori pertanto ci comunicano il senso di questa atmosfera gioiosa.

Giovanni Boldini, 1890ca, fuoco d’artificio. Una dama dell’alta società viene ritratta da Giovanni Boldini, che coglie le novità che arrivano dal Giappone, con estrema dolcezza e affabilità del volto simile a quello di una gheisa, ma anche la raffinatezza dell’esile figura. Il pittore attraverso una pennellata che si libra vivacemente sulla tela, creando un gioco impetuoso di colore, descrive la lucentezza del raso dell’abito. Il gesto vorticoso e incalzante del pennello esplode sulla tela come se fosse un “Fuoco d’artificio”.

Vittorio Matteo Corcos, 1910, lettura sul mare. In uno spazio senza tempo i tre giovani vestiti di bianco, di “ lettura sul mare”, sembrano posare impegnati in un colloquio negato e silenzioso di immagini, pensieri, idee e ideali che forse si è avviato in loro dalla lettura di alcuni volumi dalla copertina gialla propri dell’edizioni Flammarion, sgualciti, perché letti e riletti. L’abito bianco, colore che accomuna l’abbigliamento dei tre protagonisti e che caratterizza la moda della Belle Époque. Un giovane appare elegantemente sdraiato su una ampio parapetto, intessuto di lapidei decori liberty, e sembra non si sia accorto di nulla, tanto è assorto nella lettura di un libro. L’altro, seduto con il busto reclinato in avanti e le mani incrociate, appare in uno stato di sospensione, attesa, forse ha appena terminato di ascoltare le interessanti riflessioni della bella ragazza o forse sta guardando la costa, immerso in pensieri che non ci è dato sapere. Intanto i tre giovani rimangono per l’eternità accarezzati da quella brezza estiva che si alza quando si avvicina il tramonto.

Sonia Delonay, 1925, robes simultainèes/trois femmes, formes, couleurs). L’artista ucraina si era interessata all'abbigliamento fin da giovanissima, ma fu solo nel 1917, quando la rivoluzione le tagliò la fornitura di denaro dalla Russia, che si dedicò alla moda come mezzo di sussistenza. Con abiti simultanei, che deriva dal francese Robe simultanée, vengono indicati gli abiti da lei realizzati nell'arco di tempo che intercorre dal 1925, anno in cui registra il suo marchio Simultanée e inaugura la sua maison propria, e il 1930, anno della chiusura della stessa. Gli “Abiti simultanei” vengono ispirati a Sonia dal movimento del cubismo orfico, corrente artistica di cui suo marito Robert Delonay fu ideatore e massimo esponente, in cui l'importanza dei rapporti geometrici si unisce inscindibilmente al dinamismo del colore. Il principio guida alla base della creazione di questi abiti è la giustapposizione di colori contrastanti e l’assemblaggio di tessuti diversi. Gli abiti simultanei sono costituiti da forme semplici e taglio dritto per far risaltare il colore, che è il protagonista indiscusso delle creazioni di Sonia.

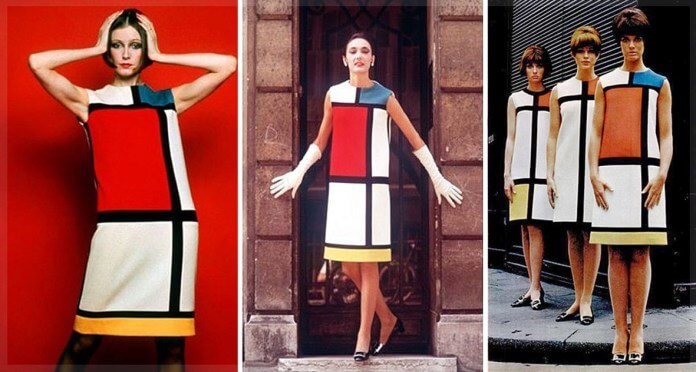

Piet Mondrian, 1929, Composizione II. Questa è una tra le opere più belle del pittore Piet Mondrian, secondo il quale l’essere umano cerca la bellezza nella vita materiale, ma l’artista non dovrebbe farlo. La sua creazione deve collocarsi ad un livello immateriale: quello dell’intelletto. L’utilizzo delle opere verticali e orizzontali è presente in tutta la carriera artistica dell’autore, che affermava di utilizzarle in modo consapevole per creare armonia tra le parti della sua composizione pittorica. L’artista qui rappresenta elementi indispensabili e inseparabili.

Il quadrato blu non è nient’altro che un quadrato blu, così come le line parallele e perpendicolari sulla tela che si rincorrono e si scontrano formando un connubio ingegnoso. È come singole arie che insieme danno vita a una grande opera sinfonica, come la scelta oculata del lessico per la composizione poetica. E ogni elemento si richiama all’altro in maniera del tutto univoca e dipendente.

Yves- Saint Laurent “Mondriant Collection 1965”. Il vestito Mondrian è un tubino corto a trapezio in lana e jersey sopra il quale è raffigurata una decorazione minimale ispirata alle tele di Piet Mondrian. Esistono sei versioni dell'abito, ciascuna delle quali riproduce un particolare motivo decorativo che richiama le opere di Mondrian. Invece di essere stampati, i vestiti Mondrian sono composti da diversi tessuti monocromatici e realizzati dando l'impressione di non avere delle cuciture. Per far risaltare i motivi decorativi, si è fatto in modo che i vestiti cadessero dritti, senza drappeggi. Nonostante la loro relativa semplicità, i vestiti Mondrian sono stati realizzati in seguito a un lungo e minuzioso lavoro, motivo che spiega il perché del loro elevato costo. Ispirata alle opere del pittore olandese Piet Mondrian, la collezione ha dato il via a una rivoluzione nel rapporto estetico che esiste tra l’haute couture e il mondo dell’arte ponendo le basi di quello che sarebbe diventato un connubio sempre più intrinseco. Come abbiamo potuto apprendere tra arte e moda c’è stata sempre una grande attrazione. Le due discipline hanno lo stesso modo di approcciarsi e di avvicinarsi all’oggetto. Non a caso alcuni abiti sono considerati delle “sculture” e sono esposti nei più importanti musei. Rimane il dilemma se l’abito che diventa opera o l’opera che diventa abito. La storia dell’abito è legata alla moda e coincide con la storia delle civiltà. E oggi l’abbigliamento spesso rivela l’essere umano.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.