AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

18 Ottobre 2025 - 23:39

L'Istituto salesiano e l'Abbazia di Fruttuaria in primo piano (tratta da San Benigno Canavese terra di Fruttuaria. Storia, arte, itinerari di Marco Notario, ed. Comune di San Benigno, 1999)

Nel 2015 tutta la Famiglia Salesiana ha celebrato il bicentenario della nascita del suo fondatore, San Giovanni Bosco (16 agosto 1815).

Per quanto attiene alla diocesi canavesana di Ivrea, il record della prima presenza salesiana spetta a San Benigno. Ripercorriamo allora le tappe che condussero don Bosco a San Benigno e portarono alla nascita di quell’Istituto Salesiano che ancora oggi rappresenta un’eccellenza formativa per il nostro territorio. Anche perché c’è di più, in quanto il tutto si ricollega a quelle altre grandi pagine di storia rappresentate dall’Abbazia di Fruttuaria.

Breve storia dell’Abbazia di Fruttuaria

La dignità abbaziale risalente alla fondazione di Fruttuaria da parte del benedettino Guglielmo da Volpiano nel 1003, istituzionalizzata con il primo abate Giovanni nel 1023, passata a commenda cardinalizia nel 1477, solennizzata dal Delle Lanze nel 1749, fu annullata giuridicamente nel 1803 da Napoleone, il quale costrinse Pio VII a sopprimere l’Abbazia.

E se è pur vero che nel 1817 il Congresso di Vienna sembrò voler rimettere tutto a posto, la ferita rimase.

Nel 1848 morì l’ultimo abate commendatario di Fruttuaria e l’abbazia divenne semplice parrocchia, anche se per inciso diciamo che comunque tale dignità verrà ricostituita nel 1952 e quindi l’attuale parroco si fregia ancora del titolo abbaziale.

Ma torniamo all’Ottocento per riportare i riferimenti al discorso che ci interessa. Le varie leggi anticlericali dello Stato sabaudo e poi italiano (da Rattazzi a Pisanelli) ripresero ben volentieri il metodo napoleonico e smembrarono anche fisicamente Fruttuaria, dividendola tra edificio-chiesa ed edificio-palazzo abbaziale, cosa – da un punto di vista catastale – nemmeno oggi ancora ben definita.

Mentre la chiesa andava per suo conto conservando un quid di ecclesiastico, per il settecentesco palazzo abbaziale, opera di Mario Ludovico Quarini ed ex residenza del cardinale Delle Lanze, prima si pensò all’ipotesi di una casa di riposo per sacerdoti invalidi (quando rimase aggregato alla mensa di Ivrea), ma poi si passò alla demanializzazione il 15 agosto 1865.

La struttura tutta si stava rovinando, come pure le splendide linee architettoniche, nonché i saloni, i corridoi, lo scalone. Alcune Testimoniali di Stato ci riferiscono addirittura che nella cappella privata del Delle Lanze (l’attuale zona delle cappelle salesiane) era «rotta in parte la gradinata, le ornature e i capitelli d’ordine ionico erano resi umidi dall’acqua gocciolante di una screpolatura, il quadro di San Carlo (del Rapous) pieno di macchie, il tabernacolo aperto».

I Padri Dottrinari, dal 1852 al 1867, vi aprirono una scuola. Ma il loro rapporto con il paese fu piuttosto burrascoso: si giunse alla vera e propria paura per atti vandalici e i Dottrinari se ne andarono.

Fu allora che il parroco, cav. don Antonio Benone, pensò a don Bosco: per questo aveva incominciato a fare alcuni piccoli restauri nel palazzo cardinalizio e nella stessa basilica. Per la verità, c’era ancora di mezzo un vescovo di Ivrea, monsignor Luigi Moreno. Monsignor Moreno oggi è in odore di santità, ma a quei tempi, chissà perché, ce l’aveva con don Bosco e si oppose: «Mai e poi mai permetterò a don Bosco di stabilirsi nella mia diocesi».

Cose di santi. Lo disse brutalmente a don Benone il quale, offeso, non si fermò a pranzo in vescovado. Ciò nonostante don Benone continuò a tessere la sua tela ed ebbe una fortuna: vedere il palazzo cardinalizio dichiarato nel 1877 monumento nazionale (Regio decreto firmato da Vittorio Emanuele II e dal ministro Coppino). Ironia della sorte proprio per iniziativa di monsignor Moreno.

Provvidenziale. Il demanio poté cederlo in uso e custodia al Municipio e su questo puntò don Benone per procedere.

Intanto nel 1878 diventava vescovo monsignor Davide Riccardi, altro sant’uomo, che però su don Bosco la vedeva diversamente dal predecessore.

Dopo i contatti con don Barberis e don Cagliero, permise che i salesiani si prendessero «pure tutte le facoltà che possono accordarsi da un vescovo cattolico».

E i Salesiani, a dire il vero, dal dito si presero la mano e il braccio, visto il profluvio di case che essi fondarono in diocesi (Foglizzo, Montalenghe, Ivrea, Bollengo... per non dire delle case delle Figlie di Maria Ausiliatrice) e anche nel resto del Canavese (per esempio prima Lanzo e poi Cuorgnè).

Ma don Bosco agli inizi come la vedeva? La motivazione di un impegno nasce all’insegna dello stile salesiano dell’arguzia, quando a Valdocco capitò che, data l’alta presenza di ascritti e professi, «taluno manifestasse qualche preoccupazione per un numero sì grande di vesti nere in un medesimo luogo».

Insomma, era necessario trovare una sede separata, magari in campagna, per tanti chierici.

L’attenzione cadde su San Benigno. Il capitolo 13 del volume XIV delle Memorie Biografiche così inizia: «Una casa destinata ad acquistare somma importanza nella Congregazione (…) la casa di San Benigno Canavese. Con tale fondazione don Bosco ricondusse il fervore della vita e della pietà in una storica dimora».

Quindi il biografo traccia una sua storia di Fruttuaria, con alcune imprecisioni sì, ma anche con alcuni spunti interessanti.

Colloca la fondazione nel 1001 (anziché nel 1003 come diciamo noi), parla di 30 dipendenze (noi ne conosciamo quasi 200), di diffusione anche in Corsica (vero) e dice che da qui uscirono due papi (Innocenzo IV e Sisto IV), mentre cinque principi di Savoia vi furono abati.

Naturalmente parla di Arduino, nonché del Delle Lanze e infine della legge anticlericale del 1865 (Pisanelli).

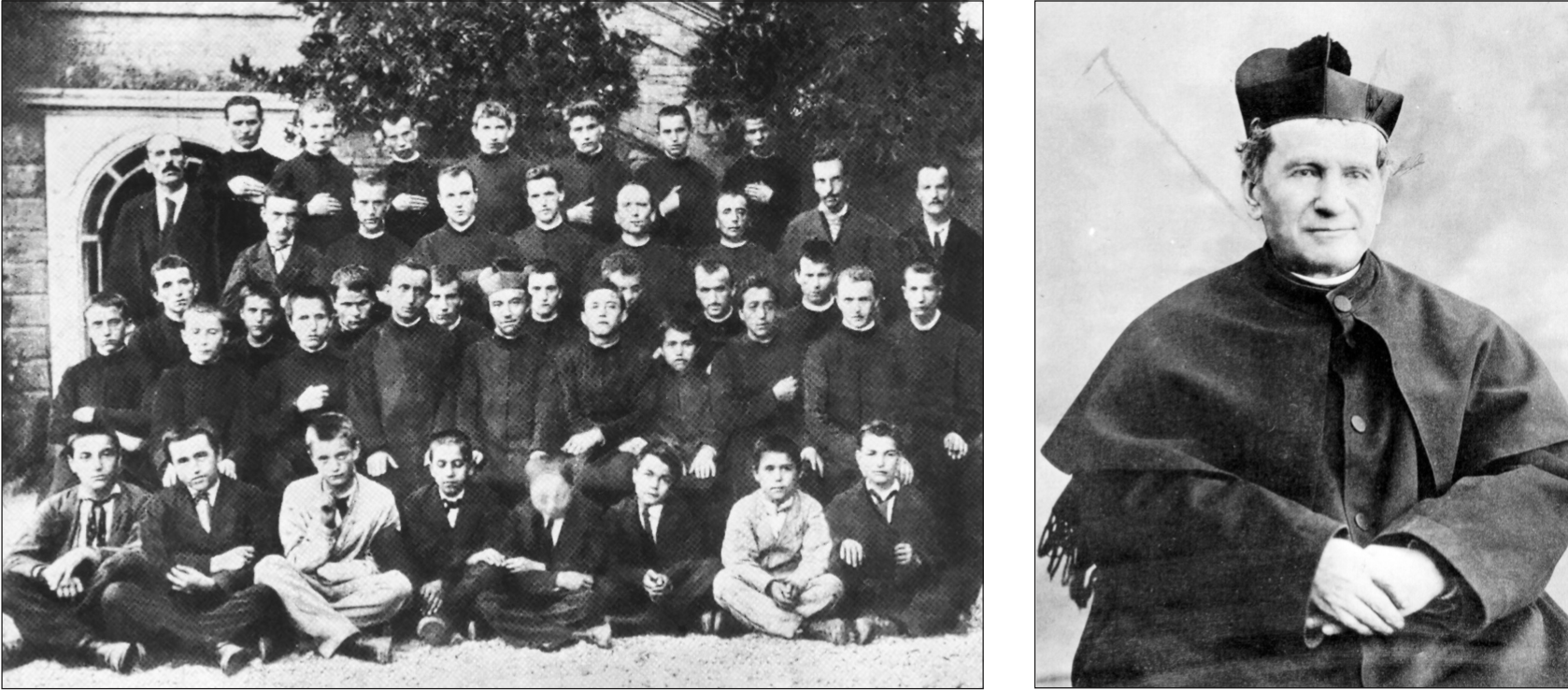

A sinistra: i primi salesiani nell'anno 1879. A destra: ritratto di San Giovanni Bosco.

Il Comune, con delibera del 24 novembre 1878, concede il palazzo in subcessione a don Bosco. La scrittura privata è tra i signori «Cav. Bobbio medico Giovanni, sindaco... assessori... segretario e il M. R. don Giovanni Bosco, fu Francesco residente a Torino, Valdocco, rappresentato dal rev. don Michele Unia». L’atto è registrato il 26 gennaio 1879 davanti all’avvocato Miaglia.

La subcessione avvenne tra l’altro dietro consiglio di quel mangiapreti (ma amico di don Bosco) Urbano Rattazzi, che fece superare le difficoltà burocratiche.

Siccome però nemmeno il sindaco, cav. Giovanni Bobbio, era uno sprovveduto, in cambio della cessione del palazzo cardinalizio (lettera del 1° marzo 1879), pose la condizione sine qua non di un utilizzo di pubblica utilità per il paese (scuole diurne per i ragazzi, scuole serali per gli adulti, oratorio, ospizio per artigianelli). In pratica scuole per i «giovani comunisti» (come dice un atto): laddove ovviamente il termine non ha alcun significato politico, ma indica semplicemente i ragazzi del comune.

Tutte le cose proposte dal sindaco furono accettate da don Bosco, che però aveva in mente di ospitarvi pure il noviziato, e il 10 marzo 1879 inviò una lettera di intenti al sindaco: al primo posto faceva figurare l’impegno educativo-sociale verso i giovinetti del paese, ma machiavellicamente aggiungeva «eziandio uno studentato per nostri assistenti».

Nascevano così le scuole, l’oratorio, il noviziato, la formazione professionale. Istituzioni che – noviziato escluso – continuano ancora oggi e per la cui storia occorrerebbero volumi interi e non certo queste poche righe.

Il primo maestro di novizi fu don Giulio Barberis, tra l’altro biografo del cardinale Delle Lanze.

Ecco il racconto tratto dalle Memorie Biografiche (Vol. XIV, p. 335): «I primi abitatori della casa di San Benigno furono i chierici ascritti dell’anno scolastico 1878-79. Terminati i loro esami al 3 di luglio, mossero il giorno 5 da Torino in numero di cinquanta, facendo a piedi il viaggio fino alla nuova residenza per trascorrervi le vacanze estive. Furono accolti festosamente dalle autorità e dalla popolazione».

Pare addirittura che abbiano guadato a piedi il torrente Malone. Ad accoglierli don Benone, don Verulfo, don Antonio Notario e il sindaco.

Finite le vacanze si decise che i novizi vi rimanessero per l’anno 1879-1880 per l’anno di prova. E così via.

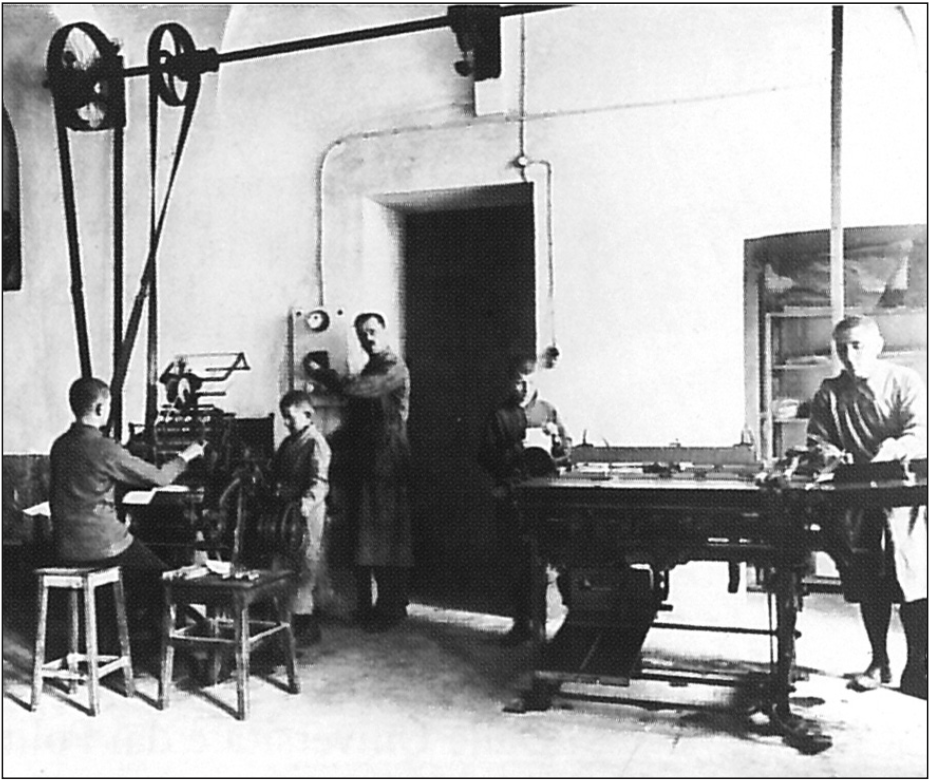

L’opera salesiana nasceva intanto anche come oratorio, e le cronache citano il primo oratoriano: un certo Augusto Formento. Poi vennero le scuole professionali: inizialmente ci furono sarti e calzolai, poi falegnami, fabbri, tipografi (molti testi della Paravia venivano stampati a San Benigno) e legatori; quindi fonditori, tornitori, meccanici, agricoltori, agronomi, scultori, incisori ed elettricisti (il generatore anche per il paese era quello della «cascina dei salesiani»).

Ci furono anche le scuole elementari per il paese. Nel 1931 iniziarono i corsi di avviamento professionale, e la scuola media (legalmente riconosciuta dal 1932).

Mi piace ricordare che l’urna di don Bosco a Valdocco del 1929 (come la balaustra dell’organo di Fruttuaria) sono opera degli allievi falegnami e incisori dell’Istituto.

Nel 1969 nacque il Centro di Formazione Professionale, che oggi propone corsi nei settori meccanici, elettrici, della ristorazione, dell’estetica, dell’informatica e di altre specializzazioni.

La lapide commemorativa posta davanti alla cameretta di don Bosco.

Immagine d’epoca del laboratorio di legatoria all’interno dell’Istituto salesiano.

Risulta che furono diciassette. La prima è del 19 ottobre 1879. Il Santo è accolto dai parroci locali, don Antonio Benone e don Verulfo, e dal sindaco Giovanni Bobbio.

Il 20 ottobre presiede nella cappella interna alla vestizione degli ascritti: i primi 50 chierici entrano nell’istituto. Tra di essi don Unìa, l’apostolo dei lebbrosi, e don Filippo Rinaldi.

Altre visite sono registrate nel 1880: il 4 giugno don Bosco tiene una conferenza ai cooperatori salesiani; il 10 agosto racconta un sogno; il 27 ottobre partecipa alla vestizione dei chierici; il 29 novembre si reca nuovamente a San Benigno con i salesiani membri del II capitolo superiore: ad essi narra «il sogno dell’intervento di Maria a protezione delle case salesiane francesi, minacciate di chiusura (1 dicembre)».

Nell’agosto 1881 è presente agli esercizi spirituali (163 partecipanti); l’11 settembre don Bosco racconta di aver fatto nella camera a lui riservata il Sogno del personaggio dei 10 diamanti, riguardante i caratteri che deve avere la Congregazione Salesiana; il 2 novembre predica ai confratelli della Casa il ritiro spirituale o «esercizio della buona morte» e fa la vestizione di 45 chierici.

L’8 agosto 1882 con don Bosco a San Benigno c’è il vescovo di Ivrea, monsignor Luigi Riccardi; in quel giorno viene festeggiato san Luigi. Il 29 agosto 1883 sogna dell’avvenire delle missioni salesiane in America del Sud e il 19 ottobre dello stesso anno spiega ai novizi coadiutori la sua idea del salesiano laico.

Il 31 gennaio 1884 presenzia ai festeggiamenti per san Francesco di Sales; dal 24 agosto al 4 settembre e dal 28 settembre al 12 ottobre 1885 tiene due turni di esercizi spirituali, con vestizione di 60 chierici; il 20 agosto 1886 presiede il IV capitolo generale; il 29 settembre 1886 interviene agli esercizi spirituali; il 3 ottobre 1886, Festa del Rosario, presiede alla vestizione di 53 chierici.

Il 20 ottobre 1887, dopo essere stato a Foglizzo per la vestizione degli ascritti, attraversa l’Orco a guado su carrozza (perché malato), visita per l’ultima volta l’opera di San Benigno incontrando ancora una volta il parroco don Benone. Poi se ne torna a Torino: ultimo suo viaggio in treno.

Come quando i militari che bivaccavano nel chiostro vennero a diverbio con alcuni ragazzi e si provocò una specie di crisi diplomatica.

O la vicenda del sindaco Parisi, che, vantandosi di essere un vero liberale, volle sfrattare i Salesiani per dare il palazzo ai Veterani di guerra (1885). La vicenda si concluse con gli interventi di Costantino Nigra e di Cairoli a sostegno di don Bosco e lo stesso Re Umberto pose fine alla questione spostando i Veterani a Superga.

O ancora, la cura che il medico condotto di San Benigno, dottor Benigno Roggeri, utilizzava per guarire le gambe (affette, pare, da vene varicose) di don Bosco: impacchi di foglie di cavolo.

Non dimentichiamo infine le Figlie di Maria Ausiliatrice, una cui comunità giunse nel 1942 presso l’Istituto, e un’altra nel 1962 presso la locale Casa Riposo e Asilo Verulfo (fino al 2000).

L’associazione ex allievi nacque il 28 agosto 1910, mentre le scuole elementari comunali furono dedicate a don Boscoper volere degli ex allievi.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.