AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

16 Ottobre 2025 - 11:03

La derivazione del Regio canale di Caluso dal torrente Orco nel territorio di Castellamonte (rilievo dell'architetto Pietro Bosso, 1824)

Il sostantivo «bealaro» (dal piemontese «biarlé» o «bialé») non si trova nel dizionario della lingua italiana. Fra il Monviso e il Ticino indica la persona incaricata di attendere a un canale d’irrigazione (la «bialera») e di vigilare affinché l’acqua venga equamente ripartita fra tutti gli utenti. Vittorio Felice Righini di Sant’Albino (1787-1865), autore di un ponderoso dizionario piemontese (1859), puntualizza: «Talora confondesi col fossajuolo, cioè colui che ha cura dei condotti delle acque. Nelle risaje dicesi caterattajo, chiavicante ed anche acquajuolo colui che ha in custodia le acque d’irrigazione e che le viene distribuendo alle risaje, ai prati, ecc.» Il termine «biarlé» è attestato sin dal Medioevo. Il sostantivo «bealera» è pure entrato nella lingua letteraria grazie a Beppe Fenoglio, che vi fa due volte ricorso nel romanzo incompiuto «Il partigiano Johnny», apparso postumo nel 1968.

In un territorio come quello subalpino, attraversato da numerosi rivi, i «bealari» svolgevano una funzione molto importante. A Settimo Torinese, i loro compiti sono definiti con puntiglio in diversi verbali di deliberazione del consiglio comunale. Di particolare interesse risulta un documento redatto nella primavera del 1755 allorché Gaspare Minotto fu nominato «biarlé» della Bealera Nuova, la roggia che la comunità di Settimo derivò dalla Stura di Lanzo sul finire del Medioevo. In primo luogo il «bealaro» era tenuto a «provedersi non meno di tre persone, che unite ad esso componghino il numero di quatro, tutte di buona voce, condizione e fama, pratiche, robuste, fedeli ed attente, per custodire e distribuire tanto l’aqua di detta bealera che ogni altra in essa cadente, dal suo principio sino al fine, e per invigillare che detta aqua non venghi usurpata né altrimenti estrata né divertita da qualsivoglia persona e per qualsivoglia causa, in qualonque parte d’essa bealera, e per mantener sempre l’imbocco della medesima libero e sufficiente, e le rippe ben riparate e sode». L’ortografia e la sintassi lasciano a desiderare, ma i concetti sono espressi con scrupolosa diligenza.

A cura del «biarlé», l’acqua doveva essere distribuita «alli possessori de beni» del territorio «in regola di giusto e proporzionato riparto, principiando dalli primi e continuando sino alli ultimi [...] senza parzialità». Toccava al «biarlé» vigilare «tanto di giorno che di notte con singolar et indefessa attenzione» affinché dell’acqua non usufruissero persone estranee. «Dovrà pure detto bealaro, cessato che sij il bisogno del adaquamento de beni del teritorio, otturare l’imbocco di detta bealera in un modo che sij permanente», puntualizzarono i pubblici amministratori. Inoltre era compito del «biarlé» avvisare, con almeno cinque ore di anticipo, tutti «li particollari a qualli deve venir distribuita» l’acqua affinché fossero in grado sia di «proveder le persone» per irrigare i fondi sia di «tener in pronto gli ordigni necessari». Ogni sera, infine, il «bealaro» notificava al sindaco i nominativi di coloro a cui era toccata l’acqua durante la giornata trascorsa e di coloro che erano legittimamente autorizzati a irrigare i fondi nelle ore notturne. Tutto ciò allo scopo di evitare abusi e prevaricazioni.

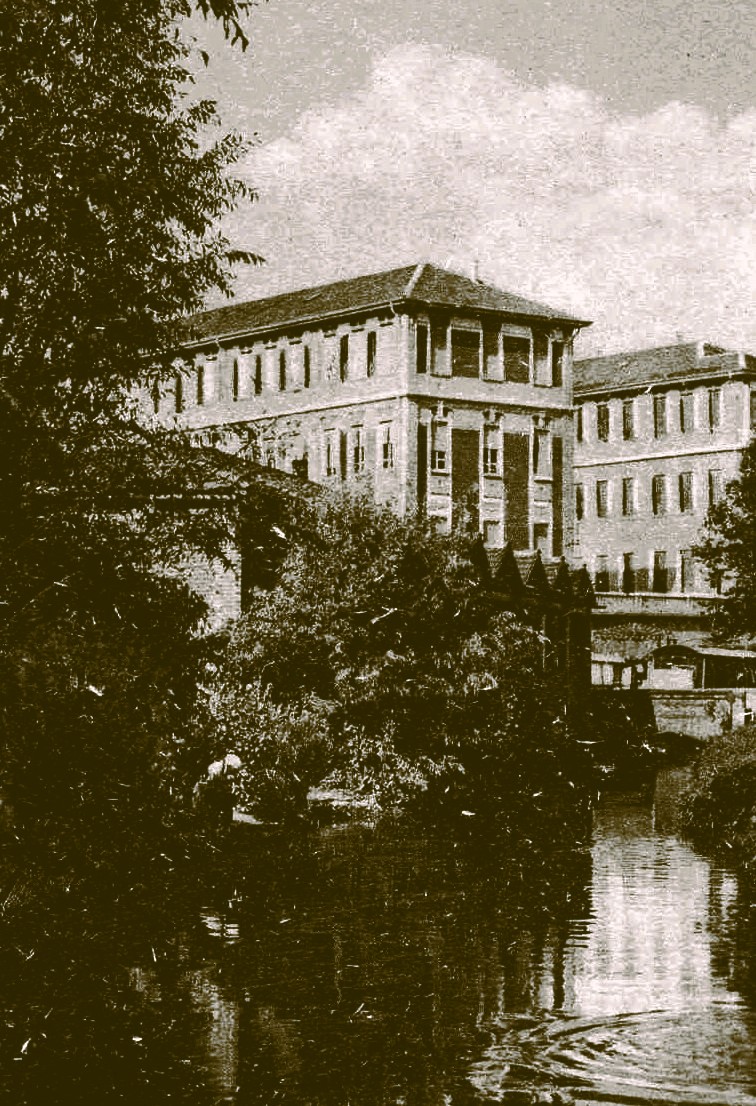

Il rio Freidano di Settimo Torinese fra le due guerre mondiali

-1760605350523.jpg)

Il bealaro visto da Giovanni Bianco (1934-2018)

I bandi campestri del 1739 proibivano di «esportare boscami dalle fiche pallificate [cioè dalle chiuse in legno] e ripari delle bealere, massime delle inservienti a’ molini ed edifici del signor marchese [il feudatario Francesco Ghiron Silla Wicardel de Beaufort, conte di Settimo Torinese], come anche assi, palli ed altri boscami de’ ponti e canali, sotto pena di lire tre, oltre il valore de’ boscami, salva ragione di proceder» anche sul piano criminale. Ovviamente era «proibito a chionque di far storte [cioè derivazioni], fiche, gratapani e simili nelle bealere del territorio».

Le mansioni dei «bealari» novecenteschi nel Canavese come nel Vercellese e nel Cuneese non si discostavano troppo da quelle minuziosamente illustrate nelle antiche carte di Settimo. Il regolamento del consorzio irriguo della Sturettaprevedeva che il «biarlé» sorvegliasse le opere di derivazione della roggia; vigilasse affinché l’acqua fosse «ripartita ed usata secondo i diritti di ogni utente»; provvedesse «a convogliare nel canale l’acqua in quantitativo sufficiente ai bisogni del consorzio, manovrando opportunatamente le paratoie»; comunicasse ogni eventuale irregolarità al consiglio di amministrazione del consorzio; si tenesse in costante contatto col capo-bealaro della Bealera Nuova e, «occorrendo, con i bealari dei consorzi a monte, al fine di disporre della maggiore portata d’acqua e di disciplinarne la distribuzione».

Se ti è piaciuto questo articolo, segui SILVIO BERTOTTO QUI

Edicola digitale

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.