AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

30 Agosto 2025 - 18:53

Affitti da strozzini: studiare costa come un mutuo

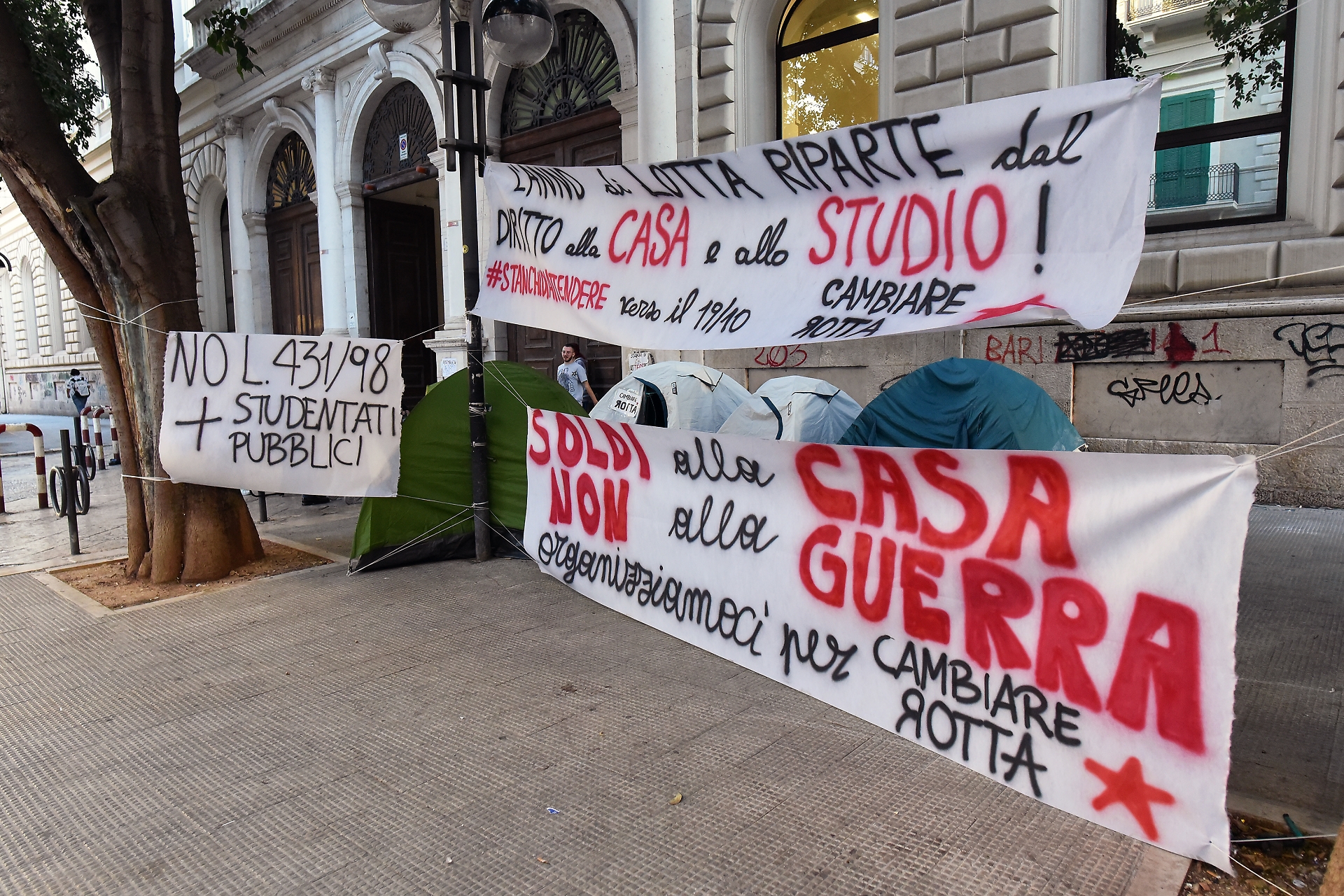

È caro vivere, ma per uno studente universitario è ormai diventato quasi impossibile. Quello che un tempo era considerato un passo naturale – lasciare la casa dei genitori per trasferirsi in un’altra città e inseguire un percorso di studi – oggi si è trasformato in un lusso da ricchi. Non servono grandi statistiche per rendersene conto: basta guardare i prezzi degli affitti nelle città universitarie, grandi e piccole, e capire che con stipendi medi da 1.200 euro al mese (quando va bene) un giovane si ritrova a spenderne più della metà solo per una stanza di pochi metri quadrati. A denunciare questa situazione sono gli studenti stessi, esasperati da un mercato che definiscono senza esitazioni “una speculazione pura, resa possibile dall’assenza di politiche abitative degne di questo nome”.

I numeri parlano chiaro. Nel giro di un anno il prezzo medio di una singola è salito da 461 a 613 euro: un rincaro secco di 152 euro al mese. Non parliamo di appartamenti interi, ma di stanze con letto, armadio e scrivania, spesso in condizioni tutt’altro che idilliache. La retorica del “Paese che investe sui giovani” si scontra così con la realtà delle tasche vuote di chi dovrebbe rappresentare il futuro. Eppure, mentre gli studenti protestano, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, continua a rassicurare con i suoi obiettivi scintillanti: 60mila nuovi posti letto negli studentati da completare entro giugno 2026. Parole che sembrano slogan pubblicitari, con tanto di promessa di cambiamento imminente, ma che nei fatti rimangono incastrate tra carte bollate, bandi, graduatorie e, soprattutto, i tempi biblici della burocrazia italiana.

Prendiamo il famigerato bando Pnrr. Sulla carta, ha già raggiunto le 60mila candidature, segno che la domanda esiste eccome. Ma basterebbe leggere le note a piè pagina per scoprire che quelle 60mila non comprendono i progetti già bocciati: il numero reale, se si contassero anche quelli, sarebbe ancora più alto. E allora, viene da chiedersi, di fronte a una valanga di domande, davvero il sistema è in grado di reggere e trasformare tutto questo in letti reali, tangibili, non solo su carta? Alcuni progetti hanno già visto l’avvio dei lavori, altri sono ancora bloccati tra permessi e approvazioni, e altri vivono sospesi in quella terra di mezzo chiamata “valutazione preliminare”. È la rappresentazione plastica di un Paese che si riempie la bocca con i numeri, ma dimentica che nel frattempo gli studenti devono pur vivere da qualche parte.

Nel frattempo, la legge 338 – una norma che da anni dovrebbe garantire finanziamenti agli studentati – ha permesso dal 2023 la distribuzione di circa 805 milioni di euro, sufficienti a coprire poco meno di 8.500 posti letto. Una goccia nel mare, che viene presentata come un grande successo, ma che in realtà rappresenta una miseria rispetto al fabbisogno reale. È come se a un naufrago venisse lanciata una bottiglietta d’acqua e gli si dicesse di non lamentarsi perché almeno qualcosa è arrivato.

Intanto, fuori dai comunicati stampa ministeriali, i prezzi continuano a correre senza freni. Secondo l’ultimo rapporto di Immobiliare.it, Milano rimane la regina degli affitti proibitivi: 732 euro al mese per una singola. Bologna, con i suoi 632 euro, si conferma la città universitaria più inaccessibile, mentre Firenze (606 euro) e Roma (575 euro) non scherzano. Ma la vera sorpresa arriva dalle città meno sotto i riflettori: a Trento, nel giro di un anno, si è passati da 381 a 544 euro, con un aumento del 42,78%. Modena ha fatto registrare un +31,43% (da 385 a 506 euro), mentre a Bresciai prezzi sono saliti da 399 a 519 euro (+30,08%). Altro che emergenza circoscritta a Milano e Bologna: qui siamo davanti a una bolla che riguarda l’intero Paese.

E gli studenti, che questa realtà la vivono ogni giorno, non usano giri di parole. Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell’Udu, l’Unione degli Universitari, sintetizza così: “La media di 613 euro per una stanza singola mette in evidenza un tema che abbiamo sempre denunciato: la necessità di politiche abitative pubbliche, capaci di garantire residenzialità vera e non di incentivare il mercato privato, che inevitabilmente specula sui nostri bisogni. Abitare è un diritto, non un privilegio. Studiare è diventato un lusso, e il Governo non può permettersi di ignorare ancora un problema così ingombrante”. Parole nette, che però rischiano di cadere nel vuoto di fronte a un dibattito politico più preoccupato di stanziare fondi su carta che di rendere concretamente accessibili gli alloggi.

La fotografia scattata dall’Udu nella scorsa primavera era impietosa: a fronte di circa 900mila studenti fuori sede – cifra che il ministero ridimensiona a 450mila, come se dimezzando i numeri si dimezzasse anche la portata del problema – i posti letto pubblici disponibili sono meno di 50mila. Non serve una laurea in economia per capire che il divario è abissale. E quando il mercato privato si trova a gestire la stragrande maggioranza della domanda, il risultato è inevitabile: prezzi alle stelle e giovani costretti a scegliere se lavorare a tempo pieno per mantenersi o rinunciare all’università. In entrambi i casi, il diritto allo studio si riduce a slogan buoni per i convegni, ma privi di riscontro nella vita reale.

Negli ultimi tre anni i canoni sono cresciuti del 38%. E se il trend dovesse continuare, presto si arriverà a 700 euro di media per una stanza in qualsiasi città italiana, con buona pace di chi parla di inclusione, di pari opportunità e di investimento sui talenti. Le università, che dovrebbero essere fucine di crescita culturale e sociale, rischiano di trasformarsi in club esclusivi, riservati a chi ha alle spalle famiglie benestanti. Un paradosso in un Paese che ama celebrare la propria Costituzione, quella stessa Carta che garantisce il diritto allo studio, salvo poi dimenticarsene nei fatti.

La verità è che gli annunci sui nuovi posti letto rischiano di arrivare fuori tempo massimo. Nel 2026, quando forse qualche studentato aprirà davvero le porte, migliaia di ragazzi avranno già concluso – o abbandonato – il proprio percorso universitario. E allora i letti rimarranno vuoti, pronti per essere inaugurati con tagli del nastro e discorsi solenni, ma inutili a chi oggi, nel 2025, si trova a dover pagare 600 euro al mese per studiare a Trento o a Bologna. La politica guarda sempre al futuro, ma si dimentica che il presente è fatto di studenti che cercano casa ora, non tra un anno o due.

Insomma, tra piani ambiziosi, cifre annunciate e realtà quotidiana, la forbice continua ad allargarsi. Il Governo promette, le università attendono, i costruttori partecipano ai bandi. Nel frattempo, i giovani fanno i conti con i loro stipendi da tirocinanti, i lavori precari, i lavoretti serali per arrotondare e la necessità di scegliere tra un tetto e un libro.

È un lusso che un Paese moderno non dovrebbe permettersi, eppure in Italia sta diventando la regola. Gli studenti gridano, ma spesso nessuno ascolta. E così il diritto allo studio si consuma lentamente, soffocato dall’indifferenza generale e da affitti che non risparmiano nessuno. Forse è proprio questo il paradosso più grande: un Paese che si dice culla della cultura, ma che trasforma l’università in un privilegio per pochi, lasciando gli altri a guardare dalla finestra.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.