AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

22 Agosto 2025 - 19:25

Aigues-mortes

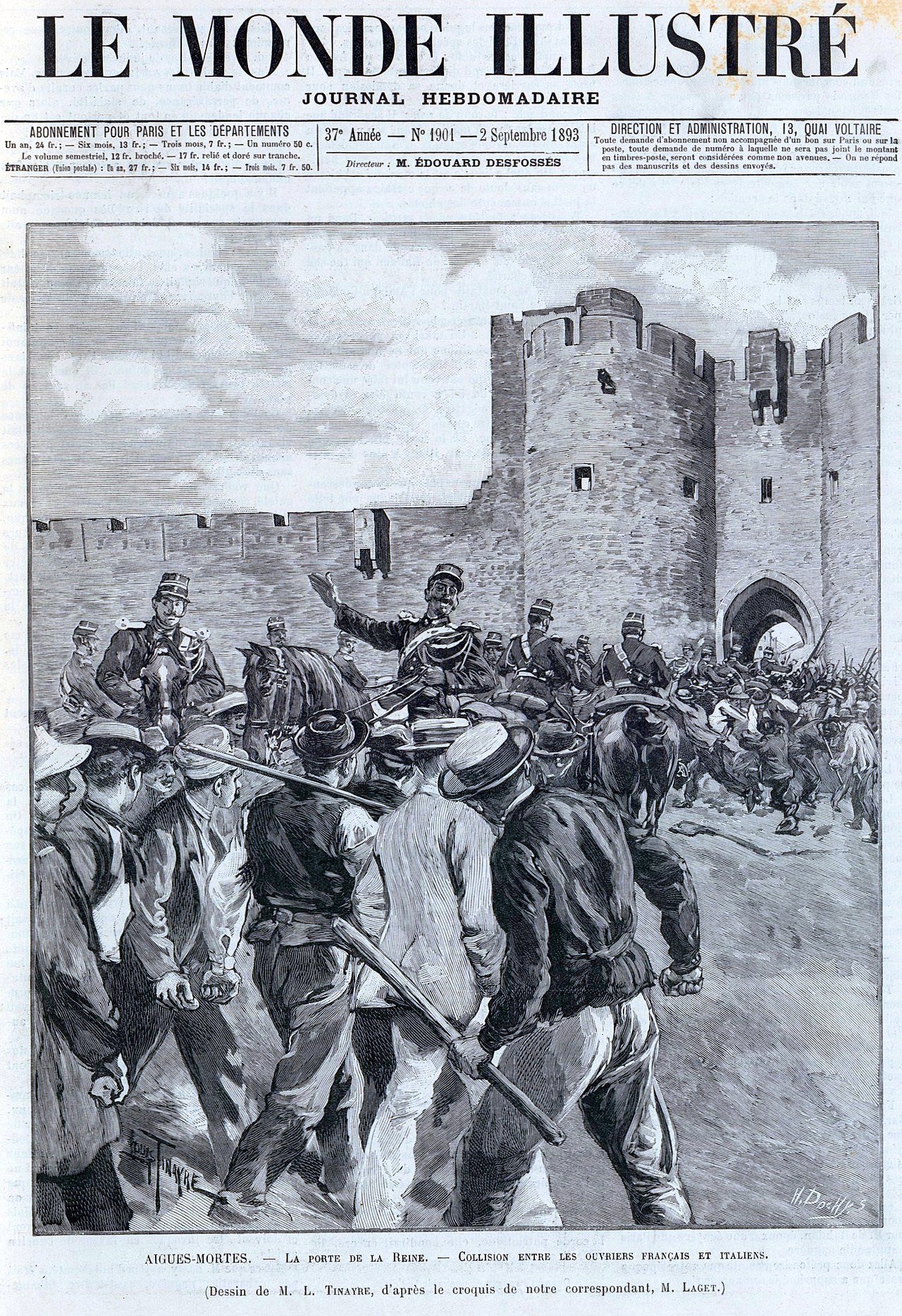

Agosto del 1893. Aigues-Mortes, Camargue, Francia. Fu quell'anno che si consumò una tragedia che la memoria collettiva italiana non ha mai davvero dimenticato. Uomini partiti dal Piemonte, dal Canavese, dal Cuneese e da altre terre del Nord Italia, emigranti stagionali in cerca di pane, trovarono la morte in una delle più cupe pagine della storia dell’emigrazione. Quella che la storiografia chiama il massacro di Aigues-Mortes non fu soltanto una rissa degenerata, ma una vera e propria caccia all’uomo, un linciaggio di massa rimasto impunito e coperto da un processo farsa che lasciò l’Italia indignata e la Francia imbarazzata.

Tutto ebbe origine da una crisi che attraversava l’intera Europa. L’industrializzazione, le ondate migratorie, la disoccupazione crescente accendevano conflitti sociali. Le saline della Compagnie des Salins du Midi a Aigues-Mortes, immense distese bianche sotto il sole della Camargue, erano un polo di attrazione per migliaia di lavoratori stagionali. La compagnia arruolava gli stagionali dividendoli in tre categorie: gli ardéchois, contadini francesi che lasciavano i campi temporaneamente; i trimards, vagabondi e lavoratori occasionali; e i piemontesi, termine con cui si identificavano genericamente gli italiani del Nord, dal torinese al canavesano, fino al cuneese. Le squadre erano miste: francesi e italiani fianco a fianco, costretti a lavorare insieme. Una scelta organizzativa che esasperava le rivalità, invece di attenuarle.

Il 16 agosto 1893, una rissa tra operai italiani e francesi degenerò. Bastò poco: un insulto, un colpo, un equivoco trasformato in una questione d’onore. La gendarmeria e perfino un giudice di pace intervennero, ma non riuscirono a riportare la calma. Alcuni trimards corsero in città gridando che gli italiani avevano ucciso dei francesi. Era falso, ma la voce si diffuse come un incendio. La popolazione locale, i disoccupati, i piccoli commercianti si armarono di bastoni, pietre, fucili da caccia. La rabbia trovò uno sfogo negli italiani, accusati di rubare il pane ai francesi.

Un gruppo di operai italiani si rifugiò in una panetteria: i rivoltosi tentarono di darvi fuoco, decisi a bruciarli vivi. Il prefetto, resosi conto della gravità, chiese truppe già alle quattro del mattino del 17 agosto. Ma i rinforzi arrivarono soltanto alle sei di sera, quando il sangue era già stato versato e la strage consumata.

Alle saline di Peccais si consumò la caccia all’uomo. Centinaia di italiani, che avrebbero dovuto essere accompagnati alla stazione ferroviaria di Aigues-Mortes per essere imbarcati sui treni e allontanati, furono di fatto consegnati alla furia della folla. Il capitano della gendarmeria Cabley promise che sarebbero stati espulsi, ma non riuscì a contenere la violenza. Gli italiani furono colpiti con bastoni e pietre, spinti nelle acque stagnanti, bastonati, linciati, talvolta finiti con armi da fuoco. Qualcuno fuggì tra i canali della Camargue, altri caddero sotto i colpi.

Le cifre ufficiali parlarono di otto morti italiani, ma l’elenco comprende in realtà nove nomi: Carlo Tasso di Alessandria, Vittorio Caffaro di Pinerolo, Bartolomeo Calori di Torino, Giuseppe Merlo di Centallo, Rolando Lorenzo di Altare, Paolo Zanetti di Nese, Amaddio Caponi di San Miniato, Giovanni Bonetto di Frassino, e il disperso Secondo Torchio di Tigliole, il cui corpo non fu mai ritrovato. Diciassette italiani erano feriti troppo gravemente per poter essere evacuati in treno e rimasero in Francia; uno di loro morì di tetano dopo un mese. Le testimonianze però parlavano di numeri ben diversi. Il quotidiano parigino Le Temps, il 18 agosto, riferì di una decina di corpi all’ospedale, ipotizzando che altri fossero annegati o morti in seguito alle ferite. Il New York Times scrisse dapprima che 45 cadaveri erano stati raccolti, per poi rettificare parlando di dieci morti e ventisei feriti. Il settimanale londinese The Graphic raccontò di 28 feriti, sei dei quali deceduti, oltre a un francese. Il Penny Illustrated Paperparlò di una ventina di morti italiani e di diversi francesi feriti, due dei quali mortalmente. Lo stesso sito turistico di Aigues-Mortes oggi riporta che le vittime furono in realtà diciassette, con 150 feriti. Lo storico Giovanni Gozzini ha stimato fino a 400 feriti. In mezzo a questo mare di cifre, una sola certezza: fu un massacro, e la verità sui numeri restò volutamente confusa.

Quando la notizia raggiunse l’Italia, esplose la collera. A Genova e Napoli furono incendiati tram di una società francese. A Roma la folla inferocita lanciò pietre e oggetti contro l’ambasciata di Francia a Palazzo Farnese, sfondando le finestre, e per ore si temette una vera rivolta. L’opinione pubblica parlava di orrori, di bambini italiani impalati e mostrati come trofei. Forse voci ingigantite, ma utili ad alimentare l’indignazione. Per la prima volta l’emigrazione italiana diventava questione nazionale, un problema politico che scuoteva il governo. La vicenda assunse un carattere diplomatico e mediatico: la stampa estera si schierò apertamente dalla parte degli emigranti italiani, mentre quella francese difese il lavoro nazionale e i rivoltosi. Francesco Crispi, presidente del Consiglio, meditò ritorsioni, ma alla fine si scelse la via diplomatica. Le famiglie delle vittime ricevettero risarcimenti, ma la Francia ottenne a sua volta indennizzi per i danni subiti a Roma. Un compromesso che lasciò l’amaro in bocca. Ad Aigues-Mortes il sindaco Marius Terras dovette dimettersi, travolto dallo scandalo.

La giustizia francese mise in moto un’inchiesta. Il pubblico ministero di Nîmes interrogò 70 testimoni, di cui 17 italiani, indagò su 41 persone e rinviò a giudizio 17 imputati, otto dei quali con precedenti penali. Il processo, per garantire imparzialità, fu spostato ad Angoulême. Doveva iniziare l’11 dicembre 1893, ma a causa della complessità cominciò solo il 27. In aula, tra gli imputati, c’era perfino un italiano, Giordano, difeso dall’avvocato Guillibert di Aix-en-Provence. Ben presto fu chiaro che nessuno sarebbe stato condannato. Le testimonianze erano contraddittorie, talvolta false, e soprattutto – come osservavano i giornali – era evidente che una giuria francese non avrebbe condannato dei cittadini francesi. Il 30 dicembre 1893 arrivò la sentenza: tutti assolti. Gli imputati si alzarono in piedi per ringraziare e vennero applauditi in aula.

La stampa internazionale rimase indignata. The Graphic commentò che “sulla colpevolezza di ognuno di loro, sia francesi che italiani, non c’era alcun dubbio, e nessuno fu stupito dal verdetto più dei rivoltosi stessi. Ma poiché la maggior parte delle vittime erano italiani, la giuria ha ritenuto di dover mostrare patriottismo dichiarando, in pratica, che per un operaio francese uccidere un concorrente italiano non è un reato”. La stampa italiana fu unanime nel condannare il verdetto. Il corrispondente da Parigi Jacopo Caponi scrisse che dopo questa sentenza la Francia non poteva più contare sull’Italia come nazione amica. Giornali come L’Opinione e L’Italia del Popolo lo definirono scandaloso e ingiusto, pur notando che il governo francese non era responsabile della decisione di una giuria popolare. Il Messaggero elogiò quei giornalisti francesi che ebbero il coraggio di criticare il verdetto. Lo stesso Crispi, con amara ironia, esclamò: “Le giurie sono simili in tutti i paesi!”.

Per decenni questa vicenda rimase sospesa tra oblio e memoria. Troppo dolorosa per gli italiani, troppo imbarazzante per i francesi. Solo i racconti dei sopravvissuti, le canzoni degli emigranti, le cronache tramandate nelle famiglie conservarono la traccia di quella violenza. A distanza di più di un secolo, nel 2018, il Comune di Aigues-Mortes ha inaugurato una targa commemorativa per ricordare gli operai italiani massacrati. Un gesto tardivo, ma significativo, che restituisce un minimo di giustizia simbolica a uomini dimenticati.

Il sangue versato in Camargue nell’estate del 1893 non fu soltanto una tragedia locale. Fu il riflesso di un’Europa attraversata dalla crisi, dal nazionalismo, dalla paura dello straniero. Gli italiani, partiti dal Piemonte e dal Canavese per cercare lavoro, furono trasformati in nemici da abbattere. La loro morte fu accolta da applausi in un’aula di tribunale e da indifferenza istituzionale. Ricordare Aigues-Mortes significa ricordare che la storia dell’emigrazione italiana non è fatta solo di valigie di cartone e di speranza, ma anche di pogrom, linciaggi e ingiustizie. Ed è un monito che ancora oggi, in un mondo attraversato da migrazioni e paure simili, resta di drammatica attualità.

TI E' PIACIUTO QUESTO ARTICOLO. SE VUOI LEGGERNE ALTRI GIALLI ITALIANI, LI TROVI QUI

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.