AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

01 Agosto 2025 - 22:53

Particolare di un disegno tratto da Voyage en zigzag ou excursions d’un pensionnat en vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers italien des Alpes di R. Töpffer, Parigi 1844

La «Gazzetta Piemontese» di domenica 27 gennaio 1878 nella Appendice dedicata alla cronaca giudiziaria riferisce di un processo per un grave ferimento avvenuto a Traves nell’agosto del 1877 durante un ballo campestre.

Questa cronaca è firmata Basilius, pseudonimo dell’avvocato Giovanni Paolo Basilio, redattore della «Rivista dei Tribunali della Gazzetta Piemontese» dal 6 gennaio 1877. Basilius è un avvocato borghese, impegnato anche in attività filantropiche laiche e quindi dovrebbe essere alieno da atteggiamenti superbi e altezzosi.

Malgrado questo, Basilius inizia il suo resoconto con una facile ironia sul nome degli abitanti di Traves: «Sarei curioso di sapere come si chiamano gli abitanti di Traves, che è un paesello nascosto lassù nei monti presso Lanzo. Si chiamano Travetti? o Travesini? o Travestini? Ma! Vatel’a pesca».

Poi Basilius spiega che nel giorno 16 agosto del 1877 si faceva una festa nel paese e i Travesini (Basilius lo sapeva come si chiamano gli abitanti di Traves!) per «degnamente santificarla si accingevano a ballare, a giuocare, a fare il chiasso, a vuotar bottiglie».

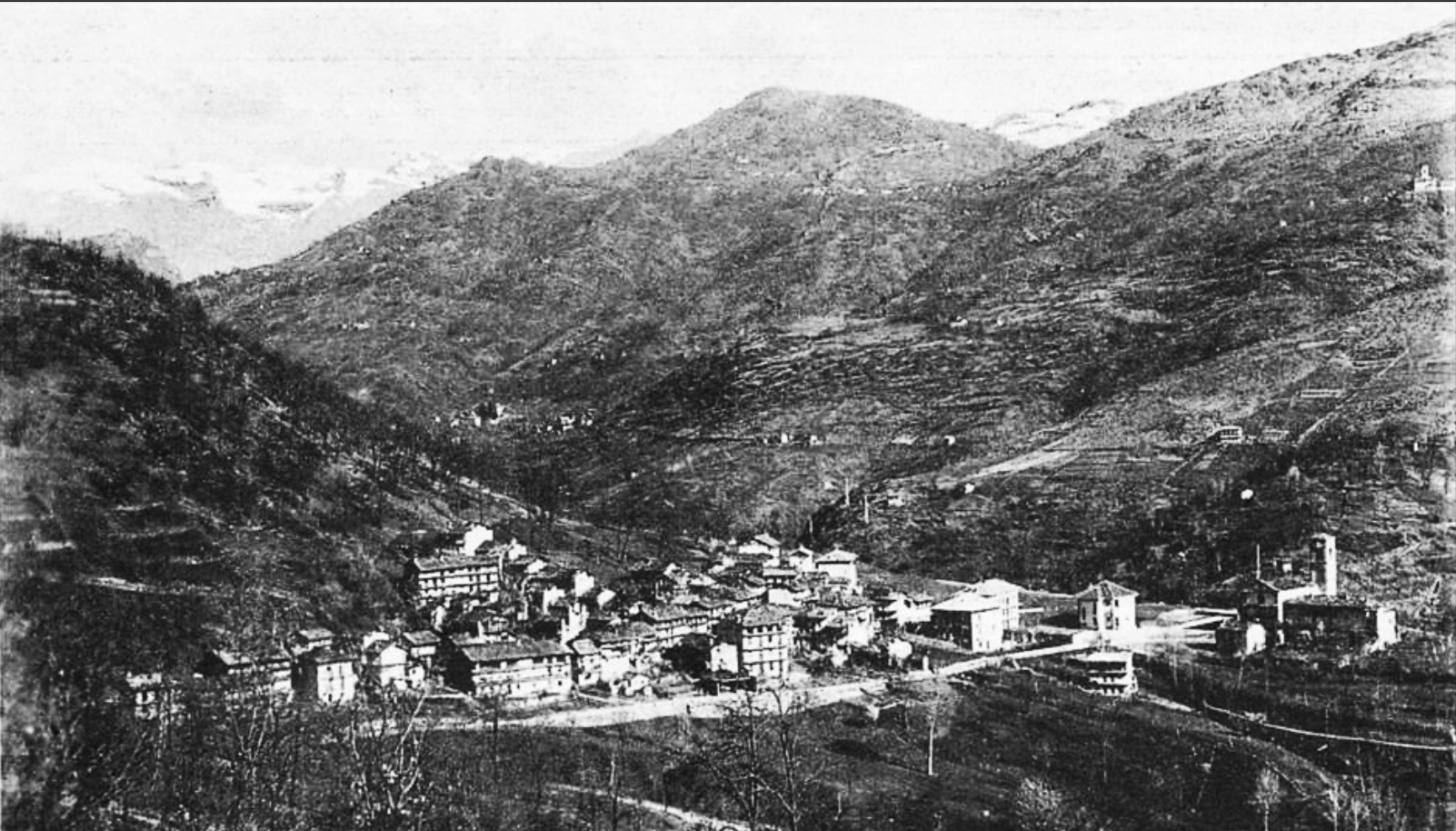

Cartolina panoramica della Villa di Traves.

Qui non parla la «superiorità» del Torinese (anche i popolani e gli operai torinesi «santificavano» le feste col ballare, col giocare, col far chiasso, col vuotar bottiglie) ma si manifesta il pensiero dei filantropi laici dell’Ottocento.

Cose del genere le ha già scritte, dal 1836 al 1847, la rivista «Letture popolari» poi «Letture di famiglia» creata dal canavesano d’adozione Lorenzo Valerio (Torino, 1810 - Messina, 1865), fondatore ad Agliè di una cassa di risparmio fra gli operai e di uno dei primi asili infantili del Piemonte.

I Compilatori di questa rivista intendevano diffondere nel popolo una «religione» laica con valori come il lavoro, l’associazionismo, l’educazione, la moralità, l’istruzione, la previdenza sociale, la beneficenza. Si proponevano, tra l’altro, di far comprendere come fosse indecoroso santificare le feste col vino. Poveri paesani − pensavano i Compilatori − ignoranti a causa dell’oscurantismo voluto dal potere, manca loro l’istruzione e così, per fare festa, si ubriacano perché non conoscono altri mezzi culturalmente più validi. Ma quando saranno tutti istruiti, altro che ubriacarsi…

Questo era il «dogma di fede» di questi filantropi laici che attribuivano virtù quasi taumaturgiche alla diffusione capillare dell’istruzione anche fra gli strati più modesti della popolazione. Noi, purtroppo, constatiamo che l’istruzione per tutti assicurata dalla nostra attuale società non ha ottenuto i risultati da loro sperati. Queste due parole di premessa ci parevano necessarie!

Un vivace ballo campestre

Torniamo a Traves per conoscere i protagonisti della nostra storia.

Sono i fratelli Carlo e Michele Bernagione i quali, in compagnia di Luigi Perino-Duca e di quattro o cinque altri loro compaesani, nel pomeriggio del giorno di festa si trovano in un prato e «quivi all’ombra dei castagni, sul molle tappeto delle erbe, sotto l’azzurra e splendida vôlta del cielo giocavano a tarocchi. Un po’ prima del cader del sole la brigata si levò e andò a un’osteria vicina a fare una buona provvista di vino e vivande, e quindi alla casa di certo Perino-Aira Giacomo dove la cena fu consumata allegramente fra tutti. Non importa di sapere quanti litri abbiano tracannato, ma è certo che quando uscirono da quella casa erano tutti un po’ alticci».

La partita a tarocchi nel prato e la lauta cena non sono gli unici divertimenti previsti per quel giorno: vi è anche un ballo pubblico. Nel descrivere questo ballo campestre, Basilius manifesta tutta la superiorità che i torinesi del 1878 provano nei confronti dei paesani e, soprattutto, dei montanari: «Sopra un palco un’orchestra composta di quattro musicanti suonava disperatamente le più allegre monferrine, nelle quali il primo clarino aveva una parte obbligata e si sbizzarriva a sfidare le più ardue difficoltà di esecuzione. Ai piedi del palco, frammezzo alle nubi di polvere sollevate da quel trambusto, paesani e paesane saltavano e urlavano, intanto che fra coppia e coppia l’impresario del ballo senza badare agli urti e agli spintoni andava girando per raccogliere i soldi».

Quando si narrano vicende dell’Ottocento, tristi o allegre che siano, bisogna sforzarsi di non fare mai paragoni con il presente. Questa regola, come tutte le regole, conosce delle eccezioni.

E così, leggendo le parole ironiche e sprezzanti di Basilius sulle monferrine del ballo di Traves, immediatamente viene da fare un confronto con l’entusiasmo che oggi molti torinesi mostrano per i balli occitani, francoprovenzali ed etnici: non solo frequentano corsi per impararli ma addirittura li studiano dal punto di vista etno-antropologico in seminari e stage…

Torniamo a Traves!

L'inevitabile disputa sul conto

Michele Bernagione ha un motivo particolare per andare al ballo: spera di incontrare Maddalena Olivetti, «un bel fusto di ragazza con un faccione da luna piena e un par di spalle riquadrate, alla quale da qualche tempo faceva l’occhio dolce».

Maddalena è al ballo ma Michele non si caccia «in mezzo a quel buggerio» (e dalli con le arie di superiorità!) per invitarla a ballare e se ne resta tranquillamente a guardare. Il suo amico Luigi Perino-Duca, invece, si infila tra le coppie, si presenta risolutamente a Maddalena e poi la fa ballare per circa una mezz’ora.

Come reagisce Michele Bernagione nel vedere le attenzioni e le cortesie che il suo amico rivolge a Maddalena?

Certo non è del tutto indifferente ma non dà a vedere di essere ingelosito. Quando si allontana dal ballo pubblico in compagnia degli amici, e di Maddalena, e se ne vanno tutti a bere all’osteria, Michele Bernagione non dice una parola e non fa un gesto che lascino indovinare il suo dispetto nei confronti di Luigi Perino-Duca.

Maddalena si trattiene un bel po’ con il gruppo di giovanotti, prende fiato, si bagna la gola, poi torna al ballo per continuare le danze. Gli uomini rimangono invece a trincare nell’osteria.

Viene il momento di pagare il conto ed iniziano le discussioni.

− Come si paga questo conto?

− In tante parti uguali, quanti siamo − propone uno della combriccola.

− Adagio − salta su a dire Carlo Bernagione, il giovane fratello di Michele − io devo pagare di meno.

− Perché? − gli domanda Perino-Duca.

− Perché io ho bevuto meno degli altri.

− Questo non è vero.

− È verissimo: uno dei litri che sono stati portati in tavola, io non l’ho neppure assaggiato!

− Eh via! Queste son miserie che non val la pena di badarci.

− Niente affatto: quel litro non vo’ pagarlo.

− E tu pagherai come gli altri.

− No e poi no.

− Ti ripeto che tu devi pagare una parte eguale a quella degli altri.

Zuffa con feriti.

A questo punto, Carlo Bernagione non dà più nessuna risposta, afferra un litro pieno di vino e lo scaraventa addosso a Perino-Duca. I due avversari si accapigliano, rotolano a terra, si rialzano, si picchiano: gli altri della combriccola si gettano nella baruffa e menano pugni e calci.

Entra nell’osteria Giovanni Battista Francesetti, un brav’uomo che cerca di far cessare la rissa.

A questo punto lo scontro si conclude rapidamente, in modo tragico: i fratelli Bernagione schizzano fuori dall’osteria dove hanno gravemente ferito a coltellate sia Luigi Perino-Duca sia il povero Francesetti che si era intromesso soltanto a fin di bene.

Pochi giorni dopo i fratelli Bernagione sono arrestati e processati. Dopo un certo tempo sono entrambi messi in libertà provvisoria. Sul finire del gennaio 1878 compaiono davanti al Tribunale Correzionale per rispondere del reato di ferimento grave che ha prodotto malattia e incapacità al lavoro per circa quaranta giorni ed ha comportato pericolo di vita.

I fratelli Bernagione si giustificano: cercano scusanti nella provocazione sofferta e nello stato di ubriachezza in cui si trovavano al momento del reato; Carlo invoca anche la sua età, minore dei ventuno anni.

Il Codice Penale dell’epoca è assai severo nei confronti di chi ferisce a scopo di rapina ma, per contro, le pene sono assai più lievi quando le violenze sono motivate da una forte spinta emotiva, come in questo caso. Michele Bernagione, però, è recidivo perché in precedenza è già stato condannato per ferimento.

Il Tribunale condanna quindi Michele a tre anni di carcere e suo fratello Carlo a un anno di carcere, scontando i mesi già passati in prigione.

Così si conclude questa storia raccontata dal cronista Basilius.

Va detto che nel riproporla non abbiamo certo avuto l’intenzione di «criminalizzare» gli abitanti di Traves perché episodi del genere, anche più violenti e sanguinosi, funestavano molto spesso le feste non solo nelle Valli di Lanzo e nel Canavese ma anche a Torino e in tutto il Piemonte.

Probabilmente, di episodi analoghi avvenuti nel Canavese e nelle Valli di Lanzo, ne parleremo ancora in futuro su queste pagine.

TI E' PIACIUTA QUESTA PAGINA DI STORIA? QUI NE TROVERAI TANTE ALTRE CLICCA

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.