AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

19 Luglio 2025 - 14:02

Lavandaie a Rivarolo. Budden, nel ricordare che la città era di aspetto molto gradevole, citava il «corso d’acqua limpida e veloce» che scorreva in mezzo al viale alberato (foto Ivo Giustetti Podio)

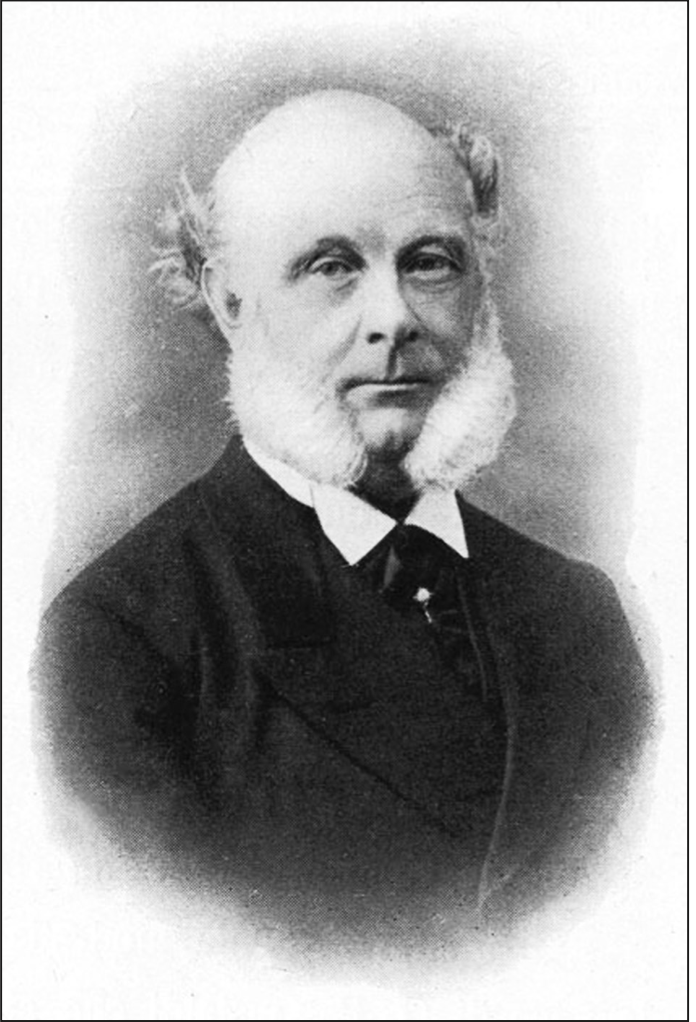

Il viaggiatore e alpinista inglese Richard Henry Budden (Stoke Newington 1826 - Torino 1895) ha legato il proprio nome a due vette valdostane, entrambe con la medesima denominazione, Punta Budden: una (3630 m) nella catena delle Grandes Murailles tra Valpelline e Valtournenche, l’altra (3683 m) sul massiccio del Gran Paradiso.

Viaggiò molto per l’Europa, stabilendosi poi in Italia: a Nizza, Genova, Aosta ed infine a Torino.

Poliglotta, frequentò vari club alpini europei e scrisse per riviste internazionali.

Contraddistinto con l’appellativo «apostolo dell’alpinismo», iscritto al CAI di Torino e fondatore del CAI di Firenze, «Canavèis» ne richiama la figura pubblicando la traduzione di un suo articolo in lingua francese dal titolo Une excursion dans la vallée de la Chiusella, apparso sul «Bollettino del Club Alpino Italiano», n. 18, 1872.

***

Essendo stato sovente invitato da amici a visitare questa valle pittoresca, il 27 maggio di quest’anno sono partito da Torino per soddisfare la mia curiosità.

Non pretendo di tracciare un itinerario regolare ad uso degli italiani che possono conoscere meglio di me il loro paese, ma potrebbe capitare che turisti stranieri fossero desiderosi di visitare questi bei siti che si possono designare sotto il nome di Byways of Piedmont (Itinerari minori del Piemonte, ndt); poiché, sfortunatamente, sono ancora ignorati dalla maggior parte dei viaggiatori che, senza essere esortati espressamente, non si allontanano volentieri dai loro percorsi ordinari per vedere dei nuovi paesi, studiare le abitudini particolari delle popolazioni e godere delle abitudini semplici e dei prezzi moderati di povera gente che si sente onorata per così dire di questa visita inattesa, è un’esperienza originale.

Il modo più ordinario per andare in Valchiusella da Torino è di prendere la ferrovia di Milano fino alla stazione di Settimo Torinese e di là la ferrovia americana (a quel tempo era in servizio una linea di ferrovia a cavalli, ndt) a Rivarolo, dove si arriva in tre ore di viaggio.

Una diligenza da Rivarolo per Castellamonte (a un’ora di distanza) è in corrispondenza con i due convogli che partono il mattino di buon’ora e la sera; da Torino il viaggiatore può anche spostarsi ad Ivrea in ferrovia e di là a Vico per un sentiero di montagna chiamato La Drina che attraversa i villaggi di Banchette, Fiorano − dove i costumi delle donne assomigliano a quelli di Frascati vicino a Roma −, Lessolo e Brosso.

Il giorno della mia partenza da Torino il tempo era plumbeo ed io guardavo con piacere l’aspetto singolare delle enormi nuvole aggrappate alle cime delle montagne che assomigliavano a vulcani fumanti; ciò rendeva un aspetto assai cupo alla pianura fertile e verdeggiante che attraversavo.

Un ritratto di Richard Henry Budden, viaggiatore e alpinista inglese.

Rivarolo e Castellamonte

La città di Rivarolo (6.000 abitanti), chiamata con orgoglio dagli abitanti la Piccola Torino, è di un aspetto molto gradevole; il suo largo viale alberato, in mezzo al quale scorre un corso d’acqua limpida e veloce, su cui si trovano due cotonifici, il cui frastuono annuncia che l’attività lavorativa freme, fa immaginare che essa abbia un bell’avvenire di fronte a sé.

Seguendo la strada principale si arriva al ponte sull’Orco, dal quale si ha una vista molto pittoresca. Aria buona, acqua buona, una popolazione molto laboriosa e robusta con una posizione centrale, sono cose da attirare l’attenzione dei capitali.

Più lontano Castellamonte (circa la stessa popolazione), con costruzioni meno moderne, contiene tuttavia un’industria, quella della fabbricazione delle stufe, delle statue, dei vasi, dei tubi e soprattutto dei forni, ecc., in terra cotta, che merita una visita.

Sarebbe tuttavia auspicabile che le diverse piccole aziende fossero riunite in una sola per dare un maggiore sviluppo a questa industria così utile in sé, così come per attivare l’esportazione dei prodotti.

Il «franco parlare» del Piemonte

Da Castellamonte feci una gradevole escursione in un luogo chiamato Prato della Valle nei pressi dell’abitato di Filia.

Passammo per le rovine del vecchio castello di Castellamonte la cui fondazione risale, si crede, all’undicesimo secolo. Si gode di qui di un panorama molto esteso sulla pianura del Piemonte; l’occhio si ferma volentieri sul pittoresco castello di Valperga e sul convento di Belmonte posto su un’altura, e più lontano sulle montagne coronate di neve di Ceresole e del Gran Paradiso.

Nelle vicinanze di Prato della Valle, dove si cava l’argilla, notammo numerose piramidi che servono da base e da sostegno a degli alberi; è l’acqua che crea le piramidi a forma di pan di zucchero scavando il suolo formato da una terra leggera e friabile.

La mia guida Tentoretto Domenico le chiamava nel dialetto del paese, fazzetti, ed esse mi ricordavano le famose balze che si vedono presso Volterra in Toscana.

Questa passeggiata in gran parte tra i boschi si può fare comodamente in tre ore.

Qui ho avuto un campione di questa ospitalità così semplice e così cordiale che si incontra sovente in tutte le classi della società del vecchio Piemonte, paese del «franco parlare».

Nonostante le mie suppliche, la mia guida ha voluto assolutamente portarmi a casa sua, disse, per fare uno spuntino e bere un bicchiere di vino insieme; seduto nella sua modesta dimore mi fece le lodi del suo brouss (specie di formaggio) e del pane bianco (che è andato subito a comprare) con una benevolenza ammirevole; in compenso, ho sopportato con perfetta calma la curiosità legittima di sua moglie e dei suoi bambini stupiti di vedere questo essere singolare venuto da così lontano per vedere i dintorni della loro Castellamonte (1).

Il viaggiatore, sia detto en passant, deve usare le maggiori attenzioni, soprattutto nei piccoli paesi sperduti, per non ferire mai la dignità dell’uomo più povero, poiché deve ricordarsi che lascia dietro di sé non soltanto la propria reputazione, ma quella della propria nazione intera.

Il canavesano è un bell’esempio di vero piemontese: robusto, diritto e slanciato, con un approccio fiero, sembra comprendere la propria indipendenza e non lo si può imbrogliare facilmente sui suoi diritti.

Le donne dagli occhi neri e dalle tinte colorate portano la testa alta e non hanno niente di quella servilità che si nota sovente tra quelle della stessa classe in altri paesi.

Si è criticato in passato il canavesano per la rudezza del suo carattere, che sembra essere cambiato ora in una energia lodevole verso il lavoro di cui l’agricoltura ben curata dà prove abbondanti.

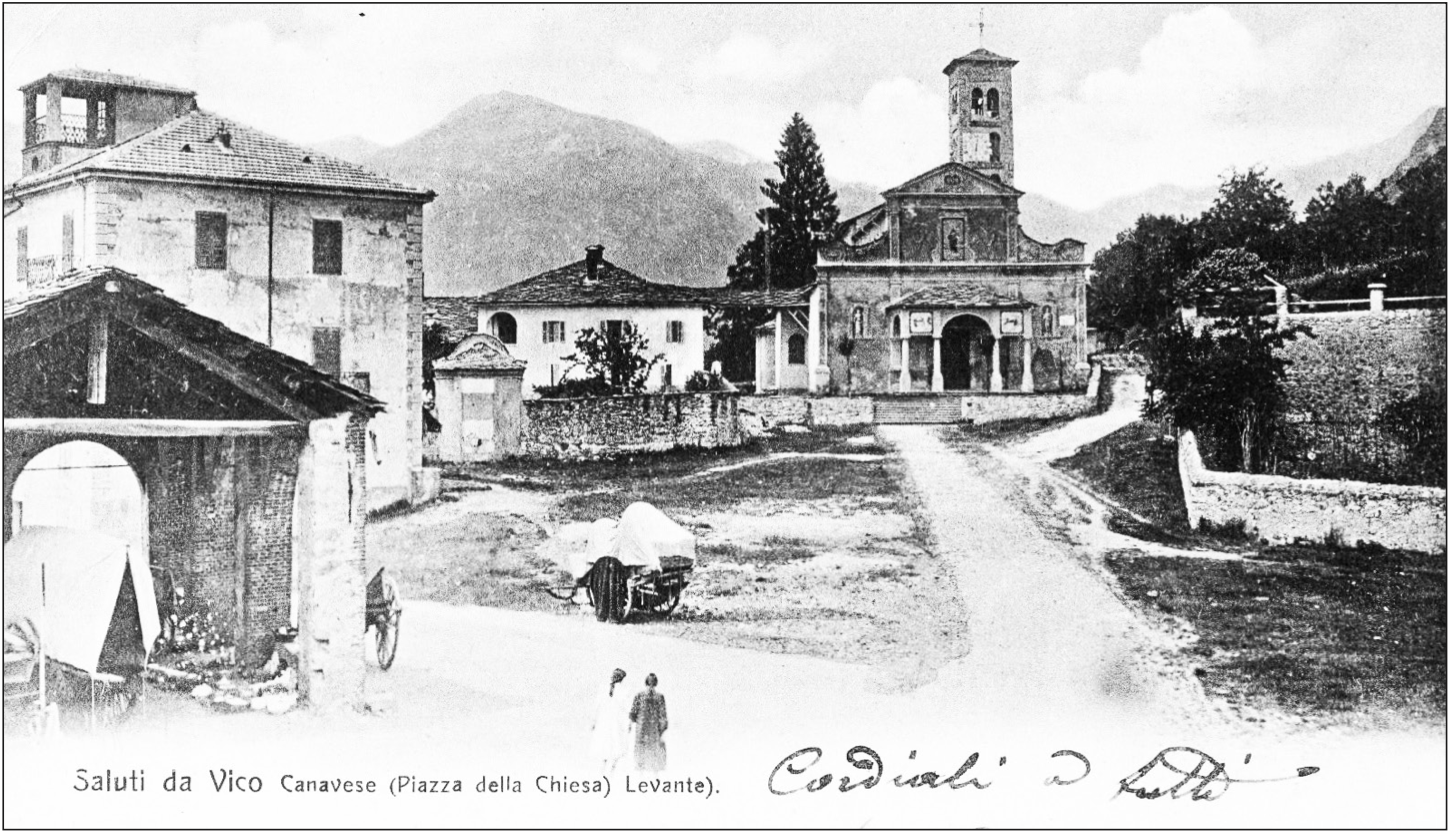

Una cartolina d’epoca di Vico, con la piazza della chiesa e la parrocchiale sullo sfondo. In distanza, le vette dell’alta val Chiusella. «I panorami sono superbi e i villaggi nei dintorni molto pittoreschi» (collezione Carlo Molinaro).

Vico Canavese, tra i boschi di castagni

Fui incantato dalla strada pittoresca della valle di Issiglio, da Castellamonte al villaggio di Alice Superiore, passando per Vistrorio dove il turista può visitare la bella cascata della Chiusella chiamata in dialetto Gussei. Per godere meglio del colpo d’occhio di questa cascata bisogna risalire la sponda sinistra del torrente al Ponte dei Preti presso Strambinello.

Lasciando Castellamonte si notano tre catene di montagne; le più vicine sono coperte di boschi di castagni; le seconde, costituite di strati di terreno di varie tonalità, e le ultime sono ricoperte di neve; al centro di questo quadro si eleva una collina isolata chiamata «la montagna di Baldissero», contenente molta magnesite che serve per la fabbricazione del sel d’Angleterre (solfato di magnesio, ndt); all’orizzonte si vede la notevole montagna La Serra, immensa morena a forma di muraglia che sembra chiudere interamente tutta la valle.

Bisogna calcolare tre ore in vettura da Castellamonte a Vico (2).

Il turista che desiderasse fare delle escursioni, nei dintorni troverà Vico localizzata in maniera ammirevole per diventare il proprio quartier generale; i panorami sono superbi e i villaggi nei dintorni molto pittoreschi con il loro campanile bianco che sbuca attraverso boschi di noci.

Gli abitanti di Vico si occupano molto di miniere e della costruzione di linee ferroviarie, ed io fui stupito durante i miei pasti di sentir parlare di viaggi lontani ai quattro angoli del globo in questo villaggio sperduto in fondo alle montagne.

È deplorevole che questi bravi abitanti, che sovente mettono da parte fortune considerevoli all’estero, non dedichino il loro tempo e una parte dei loro soldi per migliorare le strade, i sentieri, vie ecc., dei loro paesi; così facendo, renderebbero importanti servizi al loro paese.

Essi si accontentano generalmente di acquistare dei terreni e di costruire delle case curandosi mediocremente di cambiare le abitudini di routine rispetto agli abbellimenti.

Ci si può far capire in questo paese in francese, ma la lingua più comune è il dialetto piemontese; il viaggiatore che avesse conoscenze dell’italiano avrà maggiori facilità per studiare le abitudini di questi uomini che possiedono il carattere indipendente e franco che ha aiutato il vecchio Piemonte a mettersi ai primi ranghi della patria.

Note

1. Io non posso tacere le attenzioni graziose che ho ricevuto a Castellamonte dall’arciprete don Mattè e dal sindaco, l’avvocato Gallo, anziano deputato del collegio. Il primo mi ha accompagnato a visitare l’Istituto dei poveri (di cui è presidente), costituito da un ospedale, da un asilo e della scuola comunale, unitamente alla nuova chiesa. Il secondo mi ha fatto gli onori del suo piccolo museo che contiene una collezione di oggetti antichi.

2. La Corona Grossa, gestita da Bertarione, uomo intelligente e attivo, è abbastanza pulita; dispone di otto letti per i viaggiatori, ma bisognerebbe ingrandire questo edificio se Vico dovesse diventare una tappa per i turisti.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.