AGGIORNAMENTI

Cerca

14 Giugno 2025 - 17:25

13 ottobre 2008. Naldo nel giorno del suo novantottesimo compleanno.

Cent’anni e oltre è tanto tempo, a pensarci si conclude che è davvero troppo per una vita: «Lassù di me si sono dimenticati, muoiono tutti ma non io», diceva tra il rassegnato e il civettuolo Rinaldo Lurgo, Naldo per tutti, nelle ultime stagioni della sua esistenza, poi scomparso all’età di 103 anni e un pezzo il 17 febbraio 2014. Come va, Naldo?gli chiedevano incontrandolo per strada mentre andava alla compera in paese, con quel carico del vissuto sempre più somigliante ad una rabbonita ma tutt’altro che arrendevole pantera grigia. «Ho il ginocchio che mi fa male, a scriccia, scricchiola, quando il mattino mi alzo dal letto, ma dopo una mezzoretta per fortuna passa», rispondeva corrucciato agli increduli che avrebbero fatto carte false pur di scambiare la propria condizione con la sua.

Era anche questo il ritornello che l’ha accompagnato nell’imbrunire della vita, fatto di forzata solitudine, di ricordi che gli erano sollecitati e ai quali rispondeva con voce dal timbro tonante accompagnata da schietta vivacità di memoria, altre volte da improvvisi bui sul volto che nascondeva socchiudendo lo sguardo, come dovesse rimuovere il malumore che lo afferrava e lo colpiva. Accade ai più, quando il passato diventa il guscio abituale dell’anima.

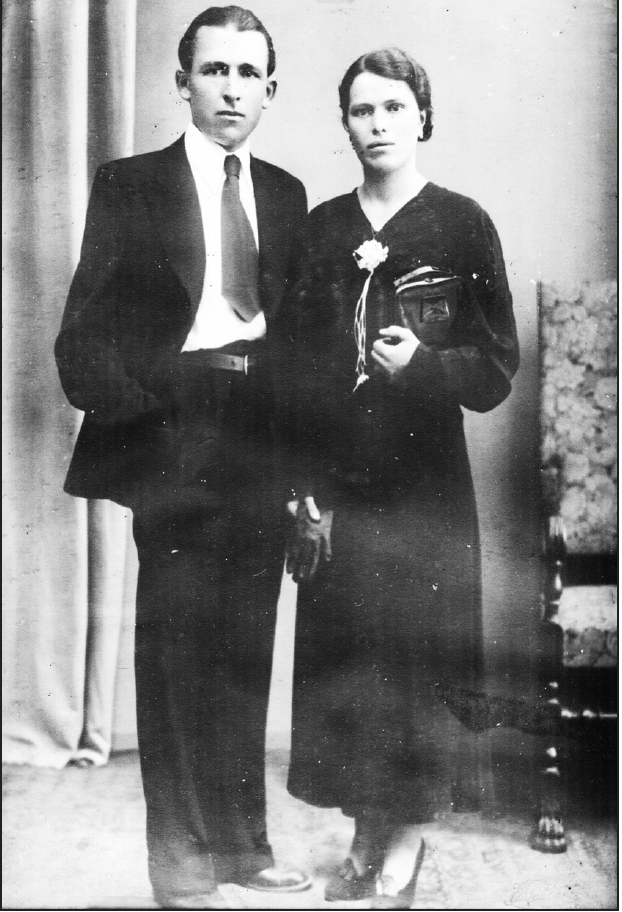

Anni Trenta del Novecento. Rinaldo Lurgo con la moglie Maria Costa ripresi poco dopo il loro matrimonio.

«Sono il terzo di sette fratelli» – esordisce quando, sul finire del secolo scorso, confida i suoi trascorsi, che registrati con altre testimonianze di persone lombardoresi a lui più o meno coeve avrebbero nel 2003 formato un denso volume, Una storia minima. Lombardore e i suoi abitanti nel Novecento italiano –. Alfredo, Olimpio, Silvio. Alessio, Guerino e Anisio. Tutti maschi. E tutti nati a Lombardore, famiglia contadina. Lui, Naldo, il 13 ottobre 1910. Il papà Domenico, classe 1881, aveva combattuto nella Grande guerra, poi sempre a lavorare la terra, i piccoli appezzamenti tipici dell’agricoltura piemontese, che costringevano ad affittarne altri per lavorarci sopra e ricavare un reddito di sostentamento alla famiglia numerosa.

«Anch’io sono stato all’asilo, e dentro il cavagnin mia madre ci metteva il pane e qualche noce». Per i bambini del paese la scuola finisce alla terza elementare ed è obbligatorio frequentarla, secondo le riforme liberali (da quella Coppino, alla legge Orlando e alla Daneo-Credaro) che garantiscono per la prima volta l’intervento dello Stato nei piccoli Comuni.

Quando finisce la guerra Naldo è ormai al lavoro, non tra i campi e le vacche, ma a fare il bicc, il garzone che, in gergo, sottostà ai muratori. Non è il massimo, non gli sta bene, e trova un posto in una boita meccanica a Torino, ma occupa il tempo libero che gli rimane di sera iscrivendosi all’autoscuola appena compie i diciott’anni, uscendone con la patente per guidare i camion.

Arriva anche il tempo del militare con l’arruolamento negli alpini, reparto Autocentro, e alla guida di una carretta di camion, come raccontava, «scorrazzavamo su e giù per i bric, così, tanto per provarli. Con uno di quei camion ho persino fatto una gara, da Torino a Roma, dove sono arrivato secondo, premiato con medaglia d’argento e 50 lire, una bella sommetta per quei tempi». Questo di aver condotto il camion è il leitmotiv che lo guida mentre si discorre insieme nei giorni che scandiscono il suo lungo esistere, un qualcosa di irripetibile e lontano da ricordare con il sorriso dell’impresa riuscita.

Nel 1935 è assunto alla Fiat Lingotto, ogni giorno sulle corriere della ditta Soffietti che gestisce il servizio tra Rivarossa e Torino per i pendolari che lavorano nella grande città che si espande e crea lavoro. Il tram e la catena di montaggio. Quattro anni dopo Naldo – nel frattempo si è sposato con Maria Costa e hanno una bambina, Elsa, nata nel 1938 – è richiamato quando la Germania aggredisce la Polonia e sembra farne un boccone solo di tutti gli altri Paesi d’Europa, tanto che sarebbe da sciocchi non approfittarne e saltare sul carro hitleriano, magari pagando il dazio di qualche migliaio di morti, come sentenzia il Duce.

Lo mandano al Moncenisio, e appena un mese dopo gli arriva l’ordine di smobilitare: «Quando mi hanno detto che mi aspettavano al comando per il mattino dopo, sono partito a piedi per delle scorciatoie, sono sceso a valanga, ho risalito una montagna e poi di nuovo giù, a perdifiato, fino a Susa». È la gioia che inebria per averla scampata, riabbracciare le persone care e ritornare al rassicurante quotidiano. Una normalità che dura un niente.

La guerra e la deportazione. La guerra arriva anche per l’Italia, nel giugno dell’anno dopo, quando l’attacco alla Francia è visto come una semplice passeggiata, appena iniziato ed è già finito. Sarà lunga più di tre anni, anche se alla caduta del fascismo nel luglio del ’43 pare davvero conclusa, ma quaranta giorni dopo ricomincia, più fratricida che mai.

La famiglia Lurgo la vive come incubo giornaliero. «Tutto è incominciato per via di mio fratello Silvio che stava con i partigiani. Il podestà che avevamo in paese, certo Durazzi, da tempo perseguitava tutta la famiglia, stava sempre a tormentare mio padre, voleva sapere dove si nascondeva Silvio, così decisero di farla pagare un po’ a tutti quanti noi. Una notte di pioggia del maggio ’44 c’è stata la resa dei conti».

Naldo freme d’angoscia e di rabbia impotente nel ricordare quei momenti. Truppe fasciste e tedesche salgono a raggio per le stradine che portano alla collinetta del centro storico per quella che è una retata: «Scappo di corsa da casa per disperdermi tra i boschi delle Vaude ma il paese era accerchiato; mio padre è riuscito a scappare salvandosi dai colpi di mitraglia che gli sparavano dietro i fascisti. Ma io e Olimpio siamo stati presi. Miglior sorte ha avuto Anisio che è riuscito a scappare attraverso i tetti; anche Alessio era già stato catturato poco prima. Quella notte a mia madre hanno rubato di tutto: le vacche, le pecore, il maiale che avevano appena ammazzato, i salami, il vino».

Lui e i fratelli sono sbattuti sul camion e portati alla cascina Badia, in zona Barca di Torino. Legati ad una sedia per l’intera notte, di qui, come di ogni prigioniero politico, le carceri Nuove diventano dal giorno dopo la meta obbligata, dove rimangono una settimana per subire l’interrogatorio, che avviene nella malfamata Pensione Nazionale di via Roma 254 (oggi Albergo, in piazza CLN), sede del distaccamento torinese della Polizia di Sicurezza tedesca. La domanda è ossessivamente univoca: dove si nasconde il fratello partigiano?

«Dai tedeschi non prendo botte, a darmele è un italiano», per il rifiuto a svelare ciò che segreto non è, perché nessuno di loro saprebbe indicare il rifugio di Silvio, in continuo e naturale movimento.

Dalle Nuove Naldo e Olimpio sono trasferiti alle Casermette di Borgo San Paolo, poi alla stazione centrale, mentre Alessio, claudicante dall’infanzia, dopo un mese di carcere viene rilasciato. «Mia moglie Maria era venuta a sapere che ci mandavano in Germania ed è venuta in bicicletta a Porta Nuova per salutarmi. Ero già sul treno ma lei non poteva avvicinarsi per via dei soldati che lo impedivano, io l’ho vista dal finestrino e ci siamo salutati così…»ricordava Naldo ad oltre mezzo secolo di distanza da quella primavera del ‘44.

Il viaggio in Germania, le ore interminabili nei vagoni piombati irrespirabili, sporcizia, sete, fame, freddo, il presagio sempre concreto che sarà difficile uscirne vivi da questa cloaca che non sai dove ti vomiterà, l’arrivo in un luogo sconosciuto accolto da grida gutturali e secche.

L’odissea di Naldo è simile a quella di un’umanità che si conta a milioni in quegli anni, destinata ai campi per prigionieri costruiti nei territori occupati dal nazismo. Eppure ogni narrazione è pur sempre unica e diversa da tutte le altre, ognuna aggiunge un particolare, un’emozione e uno sguardo che offrono al lettore un sentire diverso dalle altre che già si conoscono.

Il suo treno si dirige per un certo tratto verso sud, a Suzzara imbarca altri prigionieri, poi attraversa il Norditalia ed entra in Austria, la destinazione è Weimar, regione della Turingia, nella Germania centrorientale.

In preparazione del libro, più volte gli avevo chiesto il nome del suo campo di lavoro, e lui, paziente, a ripetermi: «Me lo ricordo bene, perché quando sono sceso dal vagone ho letto il nome Kalatur». Le ricerche di tale nome, con le possibili varianti ortografiche che potevo supporre, non mi avevano fornito risposte convincenti, fino al giorno in cui mi rivolsi all’Istituto storico della Resistenza di Como, dopo aver saputo che, in particolare, stavano conducendo inchieste sugli internati italiani nei campi di lavoro di Turingia, e finalmente venni introdotto sul binario giusto per le mie ulteriori indagini. La grafia esatta da cui dovevo partire era appunto Kahla.

Naldo e gli altri reclusi del treno sono fatti scendere e mandati alle docce, quindi su dei camion portati a pochi chilometri da Weimar, nel campo di Kahla (i prigionieri pronunciano Kalatur, probabilmente per indicare Kahla in Turingia).

Kahla è un gruppo di lager, in funzione tra l’aprile del 1944 e l’aprile 1945: nel pieno dell’attività raggiunge 15.000 lavoratori forzati trattati disumanamente, che porterà ad una mortalità elevata.

Il gruppo degli italiani è tra i più numerosi, e con Naldo e il fratello Olimpio c’è un altro compaesano, Alessandro Costa, classe 1919, che scomparirà nell’inverno 1944-45 come migliaia di altri schiavi, inghiottito dalla terra culla di Goethe e Lutero.

Mi spiegava Naldo: «Per arrivare sul posto di lavoro si dovevano fare tre chilometri a piedi, e poi si scavavano delle gallerie dove i tedeschi mettevano al riparo i macchinari per proteggerli dai bombardamenti degli Alleati. Erano rifugi molto lunghi, in un anno si è scavato per cinquantadue chilometri di gallerie; lì sotto c’era come una specie di città con la strada principale e le diramazioni, il tutto all’interno di una collina».

Era davvero così, come si scoprirà a guerra ultimata. L’esistenza di questo complesso di campi è finalizzata a fornire manodopera per l’impianto industriale istallato nelle gallerie sotterranee del Monte Walpertsberg dove, fin dall’inizio, sono prodotti degli aerei Messerschmitt Me-262, e queste officine sotterranee appartengono all’industria Reimahg Bau GmbH.

I lager di Kahla vanno suddivisi in due categorie funzionali: lager con detenuti destinati alla produzione industriale e lager con detenuti addetti ai lavori edili e di costruzione. È quasi certo (una conferma diretta proviene proprio dalla testimonianza del lombardorese) che siano esistiti anche vari campi adibiti ai lavoratori tedeschi, non forzati.

«Lavoravo con mio fratello, ma a turni invertiti, lui ai compressori ed io come tubista. Ci comandava un borghese, ma verso la fine della guerra, quando i tedeschi scarseggiavano perché quasi tutti erano a combattere, mi hanno dato il comando della squadra, e quando ho richiesto della manodopera supplementare sono arrivati dei prigionieri russi, che nel campo erano davvero in tanti. All’interno di queste grandi gallerie i macchinari venivano impiegati come nella normale produzione; c’erano lavoratori tedeschi specializzati oltre a noi prigionieri, tant’è che i caccia a reazione sono usciti proprio da queste officine sotterranee».

Sollecitato, Naldo descriveva i suoi ricordi passando in rassegna i momenti più tristi della prigionia. Quella volta che da un civile del campo aveva ricevuto un tozzo di pane bianco, cosa proibita dal regolamento, ed al suo rifiuto di rivelare il nome del donatore il kapò di scorta gli aveva inflitto una gragnuola di manganellate, con la conseguenza di portare per lungo tempo dolore e lividi: «La schiena era diventata tutta nera».

Descriveva con parole semplici l’umiliazione e la brutalità delle angherie: «Se qualcuno faceva una mancanza, una delle punizioni preferite dai tedeschi era quella di farlo sdraiare in mezzo agli altri prigionieri messi a cerchio, che a turno gli camminavano sopra».

E la fame? «Quella era tremenda. Ti davano una sola razione al giorno di un pane di segatura da dividere con altri quattro prigionieri. Quante volte ho mangiato le bucce di patata per sfamarmi! Una volta avevamo così fame che abbiamo dato l’assalto al magazzino delle patate, ma i tedeschi hanno sparato nel mucchio di noialtri poveracci e ne hanno ammazzati due o tre».

L’11 aprile 1944 nel campo di Kahla giungono i primi italiani, fra i quali alcuni dal Canavese, caduti nei rastrellamenti nazifascisti; altri ne arriveranno nei mesi seguenti, insieme a polacchi, russi, belgi e francesi.

Sono alloggiati in baracche impregnate di umidità, prive di letti, aventi per giaciglio la nuda terra cosparsa di paglia e segatura.

Nel gennaio-febbraio 1945 a Kahla sono concentrati 18.000 detenuti; 3178 gli italiani (3134 uomini, 42 donne, 2 bambini), parecchi i canavesani, fra cui il diciassettenne Domenico Pomatto, di Favria, che soccombe per le sevizie subite e viene – tale è la degradazione cui sono sottoposti i prigionieri − dimenticato in un armadio.

Lo storico tedesco Lutz Klinkhammer afferma che nel lager di Kahla le condizioni di sopravvivenza erano «talmente miserevoli che il tasso di mortalità si aggirava sul 30 per cento».

«Con le famiglie avevamo un certo contatto via posta – specificava Naldo −. Potevamo scrivere e ricevere cartoline postali, anzi, una volta ho perfino ricevuto da casa un pacco di indumenti. Io mi consideravo ancora tra i favoriti, perché con altri prigionieri dormivo in un cinema su letti a castello».

La guerra giunge all’epilogo, e Naldo è ricco in particolari, stampati nella memoria proprio perché dissonanti dalla monotonia dei giorni del lager, eppoi sono anche quelli che lo accompagnano sulla via della salvezza.

I bombardamenti degli Alleati, il rifugiarsi nelle gallerie profonde e sicure, l’evacuazione di tutti i prigionieri incolonnati «in una fila lunga chilometri», il mitragliamento aereo della colonna e il fuggi fuggi propiziatorio.

«Mi sono trovato con mio fratello ed un gruppetto di altri sette-otto prigionieri a domandarci che cosa fare, così ci siamo buttati di corsa in un bosco. E da quel momento non abbiamo fatto altro che scappare. Abbiamo camminato per un mese, in direzione dell’Italia, sotto i bombardamenti, domandando un po’ da mangiare alla gente che si incontrava».

L’arrivo in Austria, e al Brennero, in una casa contadina dove sostano per qualche giorno, sono sfamati in cambio del lavoro nella fattoria.

«Ne abbiamo approfittato per buttare nell’acqua bollente i vestiti, che erano pieni di pidocchi e di ogni altra sorta di porcherie».

Una specie di lavacro, che lascia alle spalle per sempre la prigionia, il lavoro sfibrante, la fame, i soprusi, e ogni genere di maltrattamenti. E la guerra.

«Eh!... la mia famiglia ne ha viste! Il primo fratello, Alfredo, se n’era andato in America, all’età di diciassette anni; io, Olimpio e Guerino deportati in Germania; Silvio ucciso nei partigiani a Rivarossa nel novembre ’44!»

Seconda metà anni Cinquanta. Naldo e la figlia Elsa sull'uscio di casa a Lombardore

Dal ritorno dalla prigionia Naldo si concede l’esperienza di un piccolo commercio di frutta, che ben presto abbandona comprendendo che non è affar suo.

Riprende il lavoro alla Fiat Mirafiori raggiungendo la fabbrica ogni giorno con tram e corriera, ma nel primo dopoguerra – come, d’altronde, una schiera di altri uomini e donne che arrivano alle industrie torinesi dalla prima e seconda cintura – spingendo i pedali della bicicletta «con ʼl caud o ʼl freid», come rifletteva scendendo negli abissi della memoria, «senza dimenticare la neve che incontravi, le strade guaste ancora da asfaltare e i giorni di pioggia con la mantellina militare gettata addosso, carica d’acqua, che quando arrivavi sul lavoro eri così stanco come se già avessi lavorato».

Passo dopo passo, l’impietoso scorrere delle stagioni avvicinava Naldo agli ultimi tramonti.

Nemmeno i tedeschi sono riusciti a piegarti, e adesso sei condannato a vivere per altri cent’anni, qualcuno gli ripeteva.

Oppure alla domenica mattina lo incontravi vestito di giacca e cravatta.

Dove vai così ben messo?

«A messa, così vedo gente e parlo con qualcuno», replicava.

Caparbio nel vivere e lusingato dall’attenzione, appena alzava lo sguardo arguto, proseguiva.

Sovente lo vedevi accompagnare il corteo funebre di un conoscente dalla chiesa al cimitero quando già si accostava al secolo: «Fin quando ci vado per gli altri a me sta bene», sogghignava faceto.

Fino a quel giorno d’inverno, nelle ore che il sole disegna lunghe ombre nere, in cui sono stati gli amici suoi ad accompagnarlo alla tomba, accanto alla moglie Maria, che di qualche anno l’aveva preceduto.

TI E' PIACIUTA QUESTA PAGINA DI STORIA? QUI NE TROVERAI TANTE ALTRE CLICCA

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.