AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

13 Giugno 2025 - 21:56

Katia Milano

In un tempo in cui la memoria storica viene troppo spesso distorta, banalizzata o piegata a fini politici, preservare l’autenticità del ricordo della Shoah non è solo un esercizio intellettuale, ma un dovere etico. L’Olocausto non è un evento confinato nelle pagine dei libri: è un monito permanente, un grido che attraversa le generazioni contro ogni forma di disumanizzazione. Per questo la sua commemorazione deve restare immune da ogni strumentalizzazione geopolitica e da ogni logica contingente.

Ricordare non significa tacere. Significa, al contrario, assumersi la responsabilità di esercitare un pensiero critico, anche nei confronti di chi, come lo Stato d’Israele oggi, agisce in uno scenario internazionale che merita di essere interrogato con gli stessi strumenti etici e civili con cui giudichiamo ogni attore politico. Perché è proprio nella forza della memoria — vera, condivisa, documentata — che risiede la capacità di opporsi a nuove forme di persecuzione, a vecchie logiche di dominio, alla violenza che si abbatte su chi non ha voce.

È in questo contesto che si inserisce “Salva una storia”, il progetto dell’IIS Martinetti di Caluso, un esempio concreto di come la Didattica della Storia e la Public History possano fondersi, con risultati sorprendenti. Se la prima si muove entro i confini sicuri della scuola, con metodi consolidati e un pubblico circoscritto, la seconda si avventura nello spazio pubblico, sfidando la complessità delle interpretazioni e dialogando con la comunità. Quando le due dimensioni si incontrano, come in questo caso, la scuola si trasforma in officina viva di memoria collettiva.

Il progetto, attivato negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, ha preso forma con l’intento di ricostruire le vicende di 22 ebrei internati a Caluso tra il 1941 e il 1943: croati in maggioranza, ma anche serbi e un austriaco. L’approccio è stato rigoroso: ricerche d’archivio minuziose, incroci di dati, documenti recuperati, digitalizzati, analizzati. Ma l’idea si è presto allargata, travalicando i limiti della pura indagine storica. Grazie alla collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino, con il Comune di Caluso e con enti come la Fondazione Fossoli, la ricerca è diventata un’opera di restituzione pubblica della memoria.

La dedizione degli studenti del Martinetti

Il risultato più visibile? Un documentario di 17 minuti, realizzato interamente dagli studenti delle classi 5G e 5E sotto la guida delle professoresse Francesca Lapolla e Daniela Neirotti, premiato a livello nazionale e punto d’arrivo di un lavoro collettivo multidisciplinare. A dare corpo alla memoria, però, è stato soprattutto l’allestimento di due veri e propri luoghi della memoria: una formella commemorativa e un memoriale permanente, installati in Piazza Ninfa Albaluce. Lì, dove prima c’era solo un’aiuola anonima, ora sorge un’opera d’arte che fonde Natura e Artificio: una magnolia abbraccia i tralci di vite in ferro della scultura, simbolo potente di rinascita e resistenza.

Il percorso didattico ha coinvolto numerose discipline — Storia, Filosofia, Arte, Lingua Inglese, Educazione Civica, IRC — e ha previsto momenti di alta formazione: dalla visita al campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato di Carpi, agli incontri con esperti come Elena Mastretta, psicologa ed esperta di Didattica della Storia, e Catrin Vimercati, direttrice di Wikimedia Italia. È anche grazie a loro se gli studenti hanno realizzato un ebook pubblicato su Wikibooks, uno strumento di divulgazione che raccoglie le storie degli internati di Caluso, insieme a una riflessione sull’importanza della testimonianza.

Ogni fase del lavoro è stata pensata e realizzata con cura: la scrittura del soggetto, le illustrazioni ispirate ai luoghi di Caluso, la realizzazione delle musiche e dei sottotitoli. Ma soprattutto, è stata messa al centro la persona: ognuno dei 22 internati è stato raccontato nella sua individualità, con i dati biografici, le relazioni, le circostanze della cattura o della fuga, la deportazione o la salvezza.

“Mi è stato chiesto che senso ha oggi costruire un memoriale” — ha raccontato la professoressa Orsini, curatrice del progetto — “Ho risposto che è fondamentale avere un luogo fisico nel paese in cui la scuola opera. Un luogo dove potersi fermare, riflettere, ricordare. Un luogo della comunità”.

Un luogo che oggi è anche didattica attiva: da tre anni gli studenti del Martinetti guidano i più piccoli in visite al memoriale, un’attività che unisce memoria storica e orientamento scolastico. L’auspicio è che questa sinergia tra scuole medie e superiori continui nel tempo, rafforzando la consapevolezza delle nuove generazioni.

Il progetto ha potuto contare sul sostegno concreto del Comune di Caluso, della Comunità Ebraica, della Fondazione De Levy e della TOLI (The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights), dimostrando quanto l’interazione tra scuola e territorio possa produrre cultura viva e partecipata.

“Salva una storia” non è solo un progetto scolastico. È una presa di posizione civile, un investimento sulla coscienza critica, una risposta pedagogica e culturale all’oblio. È la dimostrazione che la Storia — quando esce dai confini dei manuali e cammina tra le strade — può ancora insegnare qualcosa. A tutti.

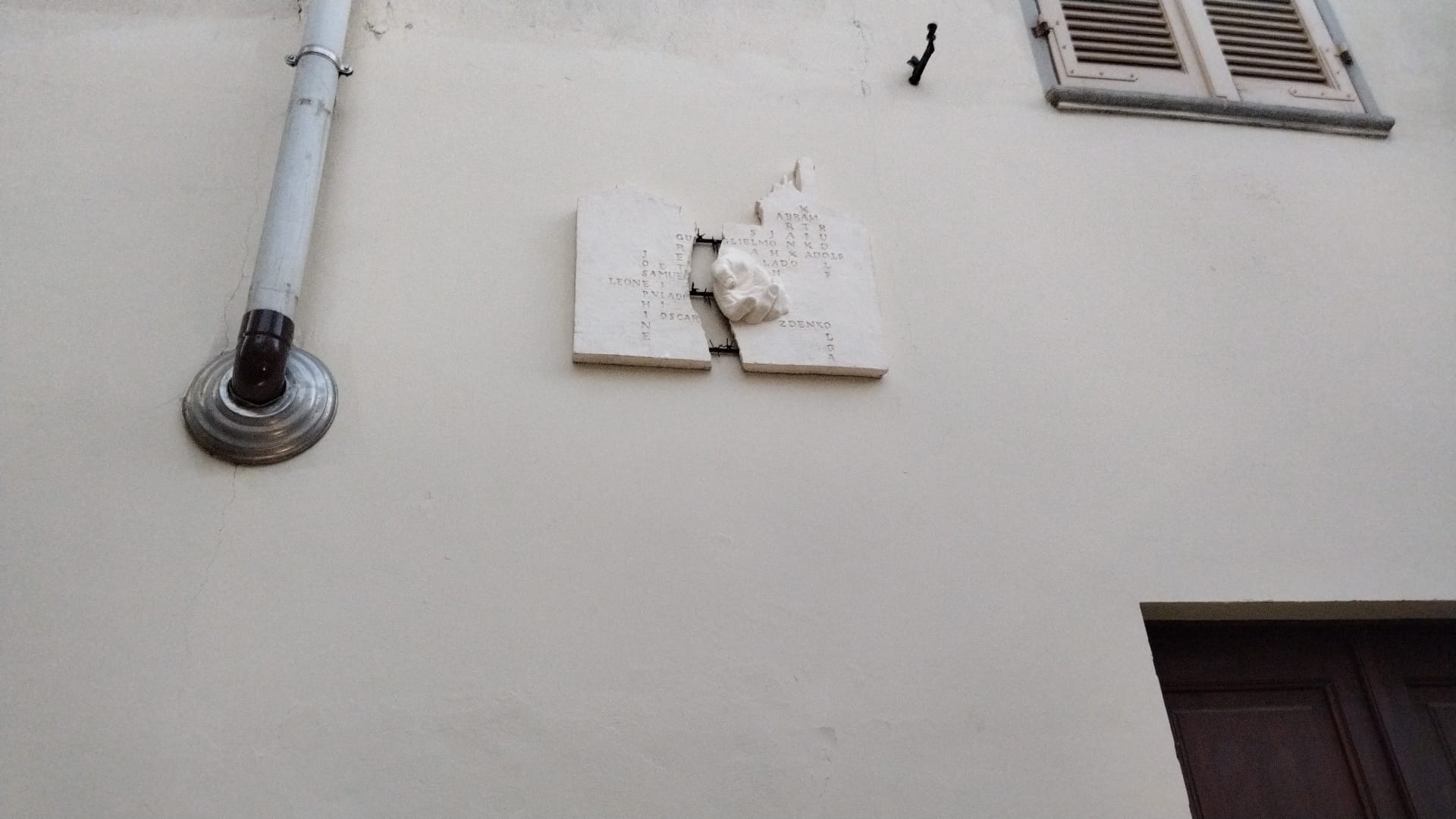

Piastrelle commemorative

-1749674376482.jpeg)

Piastrelle che portano un valore umano

Ulteriore memoriale

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.