AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

15 Maggio 2025 - 23:58

La chiesa di San Martino

Un viaggio nel passato che guarda al futuro. È questo lo spirito di “Memorie di ferro”, il progetto transfrontaliero che coinvolge il Comune di Brosso e che si inserisce nel Programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera. L’obiettivo è ambizioso quanto suggestivo: riportare alla luce e rendere fruibile il patrimonio archeo-minerario del paese, facendone un motore per la valorizzazione turistica e culturale dell’intero territorio.

Il progetto, condiviso con i Comuni di Ailoche nel Biellese e Postua nel Vercellese, e con le fondazioni Valle Morobbia e Miniera d’oro di Sessa del Canton Ticino, porterà a Brosso un contributo di 160mila euro, diecimila dei quali destinati specificamente a studi e ricerche storiche.

Una delle principali aree di intervento riguarda i ruderi del castello dei conti di San Martino, poco distanti dalla chiesa di San Michele. Qui si procederà con il disboscamento dell’area e la sua sistemazione, al fine di renderla accessibile. È prevista anche la posa di cartellonistica dedicata per accompagnare visitatori e scolaresche alla scoperta di un luogo tanto affascinante quanto dimenticato.

L’intervento non si limiterà solo agli spazi aperti. Anche l’edificio delle ex scuole elementari cambierà volto: l’atrio e una delle aule verranno trasformati in spazi espositivi per accogliere documentazione e testimonianze sul passato minerario del paese.

Parallelamente a “Memorie di ferro”, l’Amministrazione brossese, insieme agli altri enti coinvolti, ha avviato un percorso per intercettare ulteriori fondi da bandi locali e regionali. L’idea è quella di costruire un mosaico progettuale capace di dare slancio ad un’offerta culturale integrata, ricca e durevole.

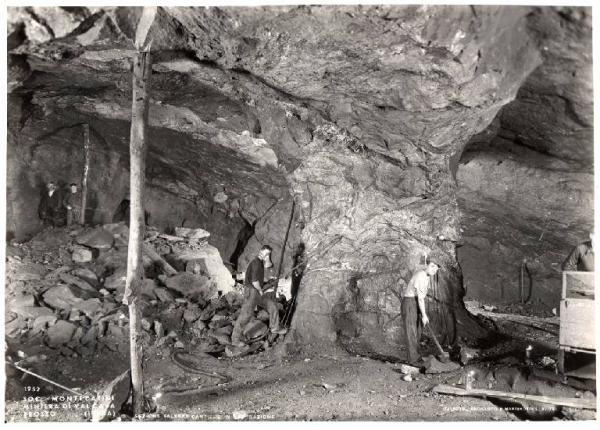

Del resto, la storia mineraria di Brosso è un patrimonio di valore straordinario. Con i suoi 180 chilometri di gallerie e una sessantina di ingressi, il complesso minerario, attivo fino agli anni Sessanta del secolo scorso, è considerato tra i più antichi e articolati del Piemonte. Le prime coltivazioni risalgono al Medioevo, e per secoli la miniera è stata il cuore economico del paese.

A custodire e tramandare questa memoria è da anni il Gruppo per la ricerca storico-scientifica delle miniere brossesi, che nella sede della “Cà ‘d Martolo” ha allestito un vero e proprio piccolo museo: campioni di minerali, fotografie d’epoca, strumenti di lavoro e persino la ricostruzione in scala reale di una galleria mineraria. Un’altra suggestiva esposizione è ospitata nella Cappella sconsacrata di San Rocco, anch’essa adibita a spazio museale.

Con “Memorie di ferro”, Brosso non solo riscopre le proprie origini, ma tenta una rinascita attraverso la cultura, il turismo lento e la valorizzazione del proprio territorio. Un’operazione di memoria, sì, ma anche di speranza. Un invito a non lasciare che il passato si sgretoli nell’oblio, ma che torni a vivere, pietra dopo pietra, nelle mani e negli occhi di chi vorrà ascoltarne la voce.

Incastonato in una conca verde dell’Alta Valchiusella, Brosso è uno di quei borghi in cui la storia non si limita a sopravvivere tra le pagine dei libri, ma si respira ancora, pietra dopo pietra, tra i sentieri minerari, i resti del castello e le mura affrescate della chiesa di San Michele. Una storia antica, fatta di miniere, di lotte per la libertà e di una comunità che da sempre ha saputo resistere, reinventarsi e lasciare tracce profonde nel tessuto del Canavese.

Le origini del paese si perdono nella preistoria, ma fu con i Salassi, popolazione celtica, che iniziò l’estrazione dei metalli dalle vene di ferro e rame che affioravano tra le montagne. Fu poi la conquista romana a imprimere una svolta nella valle: dopo anni di scontri, i Salassi cedettero alle legioni, e i Romani introdussero nuove tecniche metallurgiche che rafforzarono il legame tra Brosso e il sottosuolo.

Nel XII secolo il nome di Brosso appare in documenti ufficiali. Il controllo del territorio passò ai Conti di San Martino di Castellamonte, feudatari che edificarono un castello imponente poco sopra l’attuale chiesa. L’intera vallata prese il nome di Valle de Broxa, a testimonianza dell’importanza che il villaggio aveva raggiunto, grazie anche alla sua intensa attività estrattiva.

Ma la storia di Brosso non è solo fatta di ferro. È anche una storia di resistenza popolare, di ribellioni contro l’arroganza dei signori locali, detti Aimonini. La più celebre rivolta fu quella dei Tuchini, nel 1386, che da Brosso si estese a tutto il Canavese, portando distruzione e liberazione. La leggenda narra che fu un giovane del posto, Antonio Capra, a scatenare l’insurrezione, dopo essersi opposto con coraggio al famigerato ius primae noctis imposto dal feudatario sulla sua promessa sposa. Il tiranno, catturato dai paesani, fu rinchiuso in una botte e fatto rotolare giù dal pendio. Un racconto che, vero o meno, è ormai parte del DNA collettivo della valle.

Nonostante le rivolte e la miseria portata dalle guerre, la comunità continuò a credere nelle miniere come risorsa vitale. Il 1° gennaio 1497, i capifamiglia si riunirono per dare vita agli “Statuti Minerari”, una sorta di codice condiviso, scritto in latino e poi tradotto in italiano nel 1602, che regolava lo sfruttamento delle risorse in armonia con le attività agro-pastorali. Un esempio precoce di gestione collettiva e sostenibile, con tanto di assistenza ai minatori infortunati attraverso la Confraternita di Santo Spirito.

Tra il XVII e il XVIII secolo, Brosso raggiunse il suo apice: i siti lungo il torrente Assa rifornivano di ferro la Casa Savoia, e la lavorazione “alla brossasca”, a basso fuoco, era diffusa in tutta la regione. Ma la rivoluzione tecnologica non risparmiò la valle. Con l’introduzione degli alti forni, il vecchio metodo divenne obsoleto. L’attività si convertì verso l’estrazione della pirite, utilizzata per produrre vetriolo verde e poi acido solforico, prima della definitiva chiusura delle miniere nel 1964, a causa della crescente concorrenza internazionale.

Oggi, la memoria di questa epopea rivive attraverso mostre mineralogiche, progetti di musealizzazione e iniziative culturali che riscoprono non solo il ferro, ma anche le radici profonde di un’intera comunità.

Al centro di questo percorso identitario spicca la Chiesa di San Michele Arcangelo, edificio sacro che, secondo la tradizione, sorge su un antico tempio romano dedicato al Sole. Consacrata nel 1545, trasformata nel XVI secolo in stile gotico rustico, e restaurata nel 1907, la chiesa conserva ancora oggi un fascino inalterato. Sulla facciata, un affresco raffigura San Michele; all’interno, nove altari, pitture ricche e un suggestivo affresco della Morte scheletrica con la vanga, realizzato nel Cinquecento e ora visibile solo in parte.

Poco più in basso, tra la vegetazione, le rovine del castello dei Conti di Brosso emergono come un’eco potente del passato. Mura spesse, una torre dal diametro interno di sette metri e un salone sotterraneo ancora intatto – oggi inaccessibile per motivi di sicurezza – raccontano il volto nobile e oscuro di un potere che, tra dominio e sconfitta, ha segnato profondamente la storia del borgo.

Brosso oggi è molto più di un piccolo paese della Valchiusella. È un custode di memorie, un luogo in cui la fatica, il coraggio e l’ingegno di generazioni tornano a parlare a chi ha voglia di ascoltare. E magari, anche a chi ha voglia di tornare.

Le miniere di Brosso affondano le loro radici nella notte dei tempi. Da sempre conosciute per l’eccezionale varietà e abbondanza dei loro minerali, hanno alimentato collezioni e musei di tutto il mondo, diventando un punto di riferimento internazionale per la mineralogia.

L’origine dello sfruttamento minerario in questa zona si perde nella preistoria, con tracce che risalgono a epoche anteriori persino ai Salassi. I Romani, subentrati nella dominazione della zona, ne valorizzarono l’enorme potenziale, avviando una vera e propria attività metallurgica, soprattutto nella lavorazione della galena argentifera per l’estrazione di piombo e argento.

Durante la Repubblica romana, il diritto di sfruttare i giacimenti spettava a chi possedeva la terra in superficie, ignorando la distinzione tra proprietà del suolo e del sottosuolo. Con l’avvento dell’Impero, questa visione mutò: fu l’Imperatore stesso a concedere – o revocare – i diritti di coltivazione mineraria, in un sistema che si radicò nel tempo fino a diventare norma nel Medioevo.

A Brosso, questo diritto fu esercitato fin dall’XI secolo dai conti di San Martino di Castellamonte, che mantennero il controllo delle miniere per oltre tre secoli, fino alla fine del Trecento. La prima prova documentata dell’attività estrattiva in zona risale al 5 gennaio 1244, citata da Bertolotti negli Statuti minerari della Val di Brosso. Ma nuove scoperte archeologiche spingono ancora più indietro l’orologio della storia, suggerendo che la lavorazione del ferrofosse attiva già in epoca longobarda.

Nonostante la ricchezza del sottosuolo, la vita per gli abitanti della Val di Brosso non fu semplice. I contadini e i minatori, stanchi delle imposizioni feudali, cominciarono presto a ribellarsi al giogo fiscale imposto dai conti. Già dal 1262 si susseguirono mediazioni, proteste e veri e propri scontri. La miccia esplose nel 1386, con la rivolta dei Tuchini, una sollevazione popolare che, partita da Brosso, travolse il potere feudale in tutto il Canavese.

Stremati dalle guerre intestine tra Guelfi e Ghibellini, i nobili locali finirono per cedere i loro poteri ad Amedeo VI di Savoia. Fu il 17 gennaio 1448 che si compì il cambiamento: il conte di Savoia proclamò la libertà di sfruttamento delle miniere di ferro, liberandole da ogni tributo, con l’eccezione dell’oro e dell’argento, che rimasero di diritto regio.

Il 1° gennaio 1497, con atto solenne, la comunità di Brosso adottò i primi statuti minerari, regolando in modo autonomo ogni aspetto dell’attività estrattiva: dai tempi di lavoro al taglio dei boschi, dalla gestione dei pascoli fino all’assistenza dei minatori infortunati, garantita dalla Confraternita di Santo Spirito grazie all’auto-tassazione degli stessi lavoratori. Fu l’inizio di un’esperienza cooperativa rara per l’epoca, un vero e proprio sistema autarchico, che si consolidò tra il XV e il XVII secolo, volto a tutelare l’intera comunità.

Nel tempo, questi statuti furono aggiornati, fino a quando, il 25 gennaio 1561, il duca Emanuele Filiberto introdusse il principio del diritto classico romano, riconoscendo al proprietario del suolo anche il diritto sul sottosuolo e su quanto in esso contenuto. Questo ordinamento rimase in vigore fino al 1840, quando il re Carlo Alberto, con l’editto del 30 giugno, invertì la rotta: la proprietà si limitava alla superficie, mentre lo Stato si riservava il controllo dei giacimenti. Questo principio fu poi trasformato in legge nel 1859 e resta valido ancora oggi in tutta Italia.

Le miniere di Brosso continuarono a vivere fino al 1964, anno in cui la società Montecatini, ultima concessionaria dell’attività estrattiva, ne decretò la chiusura per scarsa redditività. Ma la loro memoria non si è mai spenta. Oggi, tra gallerie abbandonate, archivi riscoperti e nuovi progetti di valorizzazione, quelle viscere di roccia tornano a raccontare secoli di storia, lavoro, lotte e orgoglio popolare.

La mulattiera detta “Strada delle Vote”, che da Brosso, costeggiando la sponda sinistra del torrente Assa, raggiunge Calea è, per i Brossesi, ricca di memorie storiche legate al secolare sfruttamento delle miniere. Si possono osservare lungo il suo percorso le testimonianze della tecnologia del basso-fuoco, conosciuta con il termine “alla Brossasca”. Sono visibili numerose fornaci di arrostimento, laghi di lavatura, fucine e pestelli meccanici. Il tempo e la natura stanno però prendendo il sopravvento e diventa difficile per il visitatore, immaginare il brulicare di vita e attività che ci doveva essere nei secoli scorsi. Proprio per questo motivo il 'Gruppo per la ricerca storico scientifica sulle miniere di Brosso' propone di arricchire la passeggiata, con modelli 3D virtuali delle antiche costruzioni e gallerie. Visualizzabili tramite smartphone o tablet lungo tutto il percorso.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.