AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

25 Aprile 2025 - 10:51

L’impero sotto i piedi: i confini romani ancora visibili nel Canavese

Giove ordinò di misurare i campi e conoscendo la rapacità e la bramosia di terre degli uomini dispose che venissero posti dei termines inviolabili, e chi li avesse spostati a vantaggio del proprio fondo sarebbe stato punito dagli dei.

Gli etruschi, cui si fa risalire la cosmologia romana, dividevano la sfera terrestre in due parti: destra quella che sta a nord e sinistra a sud. Analogamente, nelle indicazioni che i gromatici pongono nella divisione centuriate, la destra del decumanus che segue il percorso del sole sta a nord, e la sinistra a sud: quindi di qua dal kardo, che segue l’asse dei poli nord-sud, è posto l’est, mentre l’ovest è di là. La cosmologia si interseca con la misurazione dei terreni come il cielo si specchia sulla terra. Per questo la nascita di una centuriazione, ossia la costituzione dei limiti, ha un’origine celeste. È quindi immaginabile come, nel momento della fondazione, gli àuguri romani operino dei riti e delle osservazioni per verificare il consenso degli dei.

Poi sono i gromatici che, postisi nel punto principale, seguendo il percorso del sole, segnano il decumano massimo da oriente ad occidente; successivamente con l’aiuto della groma tracciano perpendicolarmente il cardo massimo.

* * *

Cardo massimo e decumano massimo saranno le due strade fondamentali dell’intero tessuto viario, larghe da quindici a trenta piedi, che percorreranno in lungo e in largo l’area centuriata e al loro incrocio, nell’umbilicus agri, sarà posto un cippo o una pietra che le segnalerà. Ciò accade qui, probabilmente intorno all’inizio dell’Era Cristiana, quando viene tracciata la nostra limitatio.

Essa, appartenente alla pertica di Torino, si estende a Nord della città e ad occidente dell’Orco, interessa Borgaro, Caselle, arriva a San Francesco al Campo; si interrompe nella scarpata delle Vaude e nell’alveo del Malone; poi riprende lo stesso ritmo nel territorio di Favria, di Busano e di Rivarolo che tocca in parte; prosegue quindi nelle terre di Oglianico, di San Ponso, di Salassa, e termina nel territorio di Valperga a Rivarotta.

Località Manesco di Favria. Un tratto di quella che probabilmente fu la più importante via romana che congiungeva Augusta Taurinorum con Eporedia.

È proprio nell’area nord che tuttora esistono ancora consistenti tracce: infatti la via che da Favria va a Rivarolo ricalca bene il decumanus maximus.

La strada che si ipotizza costituisse il principale collegamento fra Eporedia ed Augusta Taurinorum coincide quasi interamente col kardo maximus. Infatti, nel nostro territorio essa inizia dall’antico guado di Rivarotta, passando per Salassa e per Oglianico raggiunge Favria e prosegue verso sud. Avvincente è proprio la sua ultima parte nel territorio meridionale di Favria che percorre la località di Manesco fino al Molin dël Gris: «una carrareccia che lì appare quasi perfettamente parallela al cardine ancora riconoscibile a circa 300 metri ad est. È proprio questo dato a rafforzare l’ipotesi dell’antichità della strada, che deve essere cronologicamente legata alla centuriazione del territorio» (1).

I cardini (nord-sud) ed i decumani (est-ovest) minori sono ancora individuati, in parte, da tratti di stradine e confini di fondi che si dispongono secondo una grata a maglie quadrate, dette centuriae, di circa 710 x 710 metri di lato (2).

Notevole e ben marcato è ancora il decumano che segna il confine fra Favria e Oglianico. Esso in parte è costituito dalla celebre Via di Braia, antico luogo di incontri e scontri fra le due comunità. Pure evidente è quello che passa immediatamente a nord dell’abitato di Oglianico, che termina ad occidente nel territorio di San Ponso e ad oriente in quello di Rivarolo. Altri sono solo più segnati per brevi tratti.

Circa i cardi minori, alcuni sono ancora ben visibili, come quello che da San Ponso passa per l’antica Sentiacus o Centiacus, per Sant’Antonio e per i Canavetti nel territorio di Favria. Un po’ meno marcato è quello che a occidente di Salassa passa nel territorio di Oglianico tangente al luogo dove sorgeva la chiesa intitolata a San Pietro de Luessa, ormai scomparsa; questo, giunto nel territorio di Favria, percorre l’ormai dimenticata Via delle Fontane fino a dove era situata l’Ecclesia Sancte Margherite; riprende poi più in giù come filare di alberi che fiancheggia i Bottini e scompare.

Nel territorio di Rivarolo passa un cardo, segnato dalla strada del cimitero, vicino al luogo in cui sorgeva l’antica Plebs Sancti Caxiani, quella che fu la primitiva parrocchia; esso prosegue verso sud passando a oriente di Obiano (Ebianum), in fine segnato da tratti discontinui di strade e filari, si disperde nella campagna verso i Baudini.

Ulteriori informazioni ci sono fornite sia dalla letteratura latina sia dai reperti archeologici, e nella fattispecie dai cippi e dalle lapidi funerarie che, fra il I e la fine del III secolo, descrivono alcuni aspetti della vita che si svolge all’interno ed ai margini della centuriazione. Di lì si evince come quella locale sia una popolazione in genere costituita da individui liberi, di origine celtica inserita nel processo di romanizzazione.

Con l’intervento romano e l’introduzione di un ordinato schema amministrativo e centuriale, al primitivo sistema silvo-pastorale transumante, imperniato sull’utilizzo di ampi spazi comuni, subentra e si affianca un più efficiente sistema agro-pastorale, ove minori spazi producono sia maggiori derrate sia un surplus che, destinato al commercio, alimenta l’economia.

Tranne quelle municipali di Ivrea e di Torino non esistono città ma solo piccoli villaggi, tuttavia tra Orco e Malone, dove oggi c’è San Ponso, viene instaurato il centro locale del potere. Lì operano sia esponenti dell’aristocrazia di origine latina, sia personaggi dell’aristocrazia celtica romanizzata. Purtroppo sul finire del III secolo, quando una profonda crisi economica e sociale colpisce l’Impero Romano, scende il buio.

Note.

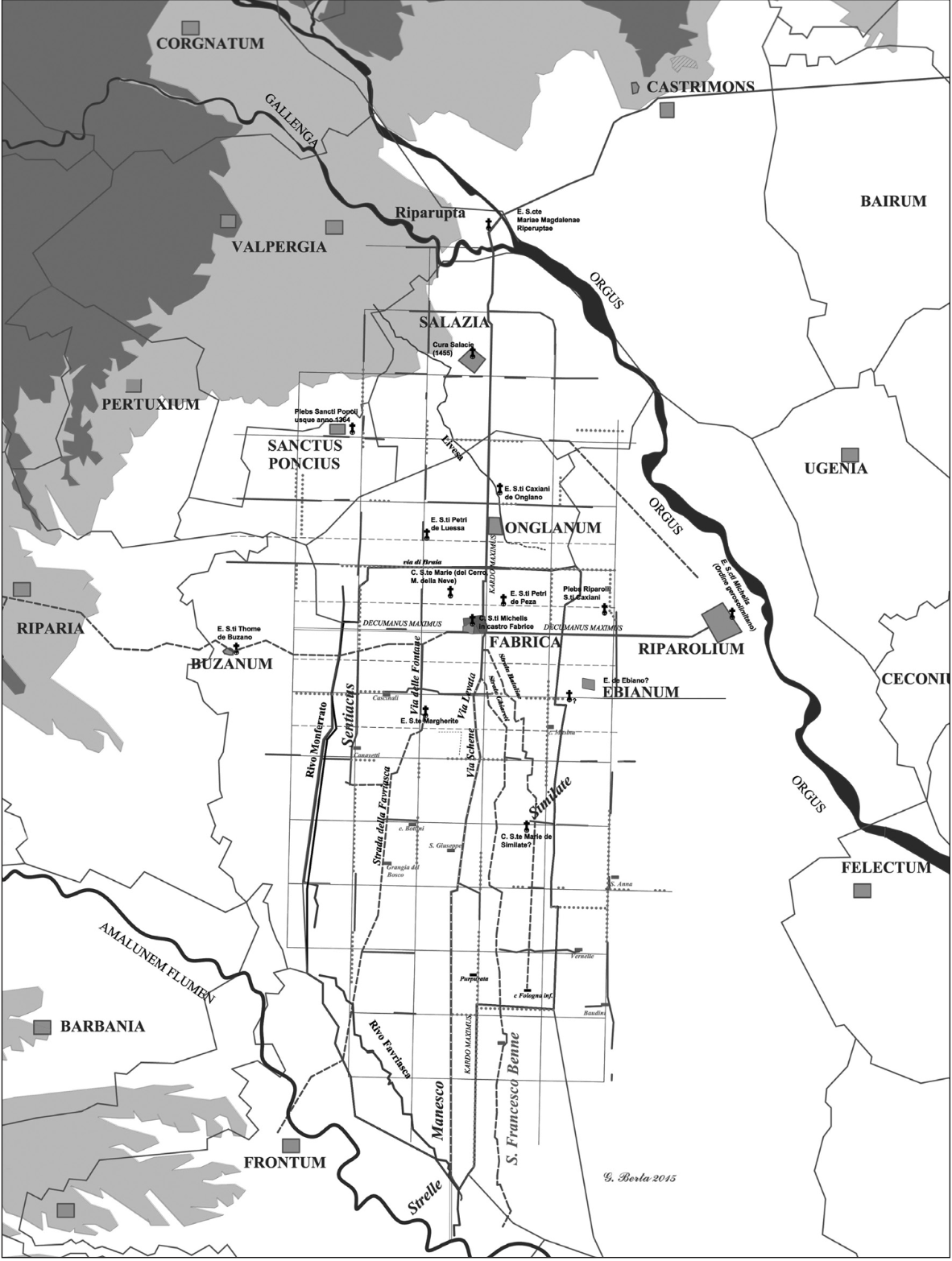

Carta della centuriazione nella quale, per fornire un riferimento topografico, si sono indicati anche dei toponimi recenti.

Il kardo maximus è attestato a nord sul guado di Rivarotta; a sud, verso il torrente Malone, nell’attuale località Manesco. Consistenti tracce di centuriazione sono ancora leggibili nella pianura compresa tra l’Orco e il Malone, nel quadrilatero situato tra Salassa (a nord), Front (a sud), Rivarolo (ad est) e Busano (ad ovest). Nella carta sono anche evidenziate le ecclesie, sorte in vicinanza dei cardi minori (la carta è stata realizzata da Giuseppe Berta).

a cura di Bruno Peretto

Sul pregevole plastico che si trova nelle prime sale del museo di Cuorgné si possono vedere ben disegnati a sud di Ivrea e di Favria i tracciati di alcune antiche centuriazioni.

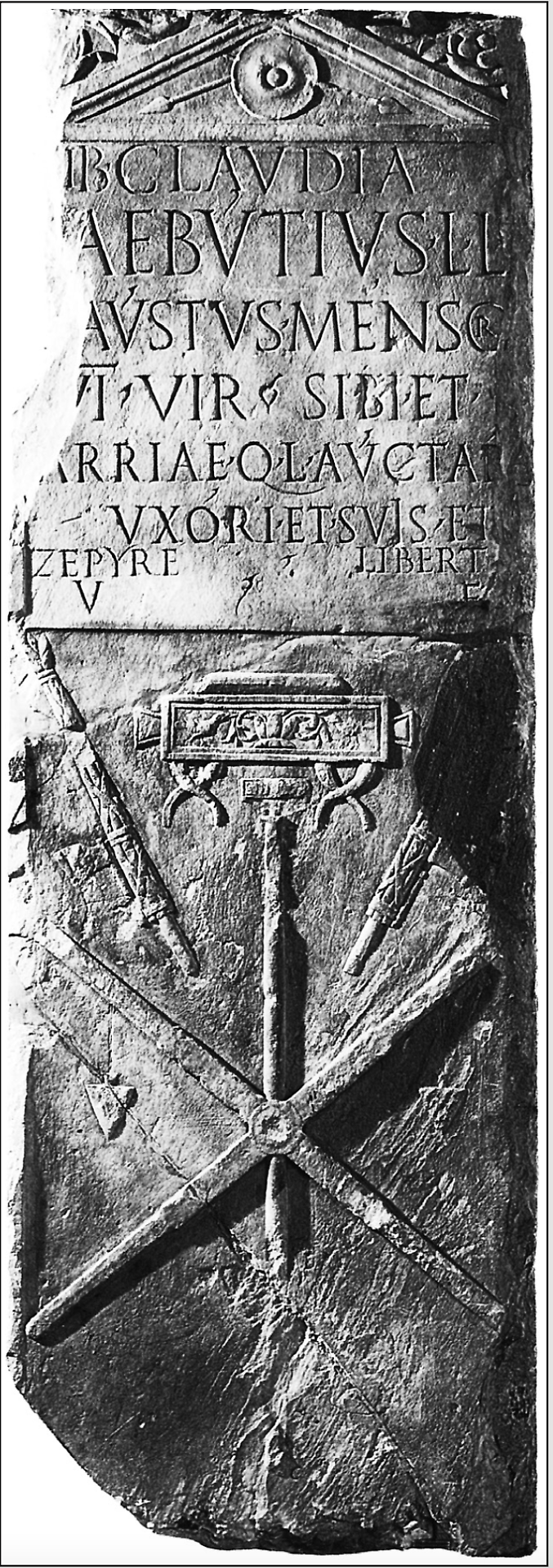

Ad Ivrea, nel Museo Civico, si vede la lapide del mensor L. Aebutius Faustus, su cui appare stilizzata una groma. Notando un crescente interesse per queste antiche presenze rimaste dei tracciati agricoli romani e per lo strumento che ne permetteva allora la realizzazione, il Gruppo Archeologico Canavesano si è dotato di due grome per le sue finalità didattiche, essendo molto più facile descrivere questo strumento ormai lontanissimo dalla nostra realtà avendolo di fronte che non raffigurato su disegni anche se grandi e ben fatti.

Gli appassionati di archeologia sanno che è stata trovata in Baviera la croce di una groma di ben 1,20 m di ampiezza, e nel 1912 sono stati trovati molti frammenti a Pompei che ne hanno permesso una buona ricostruzione. Prendendo come modelli questi reperti sono state costruite le due repliche, una piuttosto grande, l’altra più piccola, simile a quella visibile nelle immagini di molti testi, dove una persona traguarda i fili a piombo stando un po’ piegata.

Quella di Pfünz pare sia stata alta ben 2,20 m, del resto la croce misura come abbiamo detto 1,20 m, cioè 4 piedi romani. Per una realistica dimostrazione all’aperto, quando possibile, avere due strumenti, varie paline e due canne metriche non è di troppo.

È logico immaginare che duemila anni fa come oggi, di fronte ad un grosso intervento i tecnici e gli strumenti operanti sul cantiere fossero e sono ben più di uno, basta pensare a quanto tempo serviva per tracciare, ad esempio, una fortezza, con i suoi fossati, palizzate, strade, edifici ecc, tenendo magari a bada l’ostilità locale e in qualche caso con la stagione favorevole di breve durata. Anche per le truppe romane, perfettamente organizzate, affiatate e dotate di tutto quanto serviva, non era cosa di pochi giorni.

Chi vuole farsi un’idea di come fosse una fortezza, può cercare per esempio informazioni su Viminacium, che si trova presso Kostolac, a 150 chilometri da Belgrado. Un’area centuriata, circa 50 ettari, di cui metà forte vero e proprio con ospedale, alloggi, magazzini, granai, ecc. L’altra metà era una spianata per esercitazioni, parate, e così via.

Ma neppure la centuriazione per uso agricolo non era cosa risolvibile molto in fretta: un quadrato di circa 710 metri di lato − immaginiamo una gigantesca scacchiera − poteva essere suddiviso in lotti di 71 x 71 metri, e questi potevano contenere altre suddivisioni: ognuno di questi, detto ager, conteneva due iugeri, ma ogni iugero era anche costituito da due actus quadratus; oppure suddividibile in 12 unciae, che comprendevano 24 scrupulae, le quali valevano una pertica quadrata... Ma mi fermo qui: l’argomento è forse affascinante, ma non è esauribile in queste pagine.

Ci basta per ora sapere che la tracciatura di questi lotti e le relative suddivisioni avvenivano di solito usando nel modo più accurato possibile la groma e i suoi accessori.

Com’è fatto questo strumento? Si compone di una lunga asta robusta terminante come una lancia, che viene infissa nel terreno vicino al punto da cui iniziano i lavori, a circa 45° rispetto alla linea nord-sud, aiutandosi coi fili a piombo in modo che sia ben ortogonale al terreno, ad una distanza pari al rostro, che si monterà sull’asta. Questo ha un filo a piombo che coincide anche col centro della croce che vi verrà fissata, e che dovrà cadere esattamente sul punto iniziale, dove di solito c’era un termine o un cippo.

Alle estremità della croce vi sono 4 fili a piombo esattamente equidistanti tra loro, formanti idealmente due piani verticali perfettamente perpendicolari. Come il rostro può ruotare sull’asta di sostegno, così la croce può ruotare sul rostro: in questo modo la si può orientare verso le prime due direzioni ortogonali da tracciare. Traguardando i fili, si invia un inserviente munito di paline verso i punti dove si dovranno fissare; mentre altri, sempre su quelle direzioni, con le canne metriche che nel nostro caso sono di 10 piedi l’una, iniziano a misurare i lati dei poligoni che si vogliono tracciare sul terreno, siano basamenti di edifici o confini dei lotti.

La stele romana intitolata al mensor Lucius Aebutius Faustus, conservata al Museo Garda di Ivrea. In basso è raffigurata la groma, suo strumento di lavoro.

Tracciando le linee principali, ad esempio le due linee maestre che si intersecano perfettamente ad angolo retto al centro di una centuria, nascono da sé altri punti da cui partire per le altre suddivisioni, al che si sposta la groma verso altri quadranti.

Come si è detto, scendere nei dettagli vorrebbe dire impiegare molte pagine di «Canavèis», sia per il gran numero dei termini latini che occorrerebbe citare e tradurre, che per una più dettagliata descrizione dell’uso della groma, e delle definizioni che venivano di volta in volta usate a seconda di ciò che si faceva, e dell’importanza dei terreni su cui si operava.

Chi, comunque, volesse vedere di persona una groma e saperne qualcosa in più, non ha che da contattare la sede del G.A.C. a Bollengo per appuntamenti, a titolo assolutamente gratuito. Indirizzo e-mail: sede_gac@libero.it

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.