AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

15 Marzo 2025 - 17:48

Adriano Olivetti

Sul n. 9 (14 dicembre 1957) di La via del Piemonte, settimanale d’informazione regionale diretto da Geno Pampaloni, venne pubblicata con il titolo «Orario, salari, produttività», l’intervista che Adriano Olivetti aveva rilasciato pochi giorni prima alla RAI (trasmessa lunedì 9 dicembre). Ne riportiamo qui di seguito alcuni brani. Letti ora lasciano quasi stupefatti: Olivetti quasi 60 anni fa aveva una visione del lavoro e della vita sociale che sarebbero di estrema attualità, addirittura all’avanguardia, se così si può dire, ancora oggi.

* * *

L’automazione e la meccanizzazione possono creare una diminuzione del fabbisogno di mano d’opera più rapida dell’aumento dei consumi. Contro la disoccupazione tecnologica deve entrare in gioco una nuova variabile: la riduzione d’orario. Orario, salari produttività sono i tre elementi interdipendenti e indispensabili alla formazione di un nuovo equilibrio economico.

Qual è la relazione tra produttività e orari di lavoro?

Produttività è termine largo che non indica soltanto dei metodi per migliorare i tempi di lavoro e il rendimento delle macchine ma anche il totale del complesso del ciclo economico industriale il quale investe anche la politica dei prezzi, dei salari e l’affrontare lo sviluppo del mercato, il suo potere d’acquisto.

Secondo la teoria genialmente scoperta e attuata da Ford ormai trent’anni or sono – un’economia dinamica si sviluppa secondo un primo fondamentale principio, direi quasi un assioma di ingegneria industriale. Esso si esprime così: l’ aumento del volume della produzione, facilitando la specializzazione e la cosidetta produzione di massa, riduce i costi.

Ciò è ben noto a tutti – tecnici e non tecnici – La ripetizione in grande numero degli stessi oggetti permette l’adozione di macchine speciali, capaci di fare una sola operazione ad altissimo rendimento. Essa prepara anche la via all’adozione dei trasportatori meccanici che determinano un flusso continuo e regolare dei materiali e delle parti nelle officine, facilitano le opere di montaggio.

Fabbrica ICO (ingegner Camillo Olivetti), lavorazioni di officina negli anni ’20. Da Immagini del lavoro e della vita aziendale, Fondazione Adriano Olivetti e Archivio Storico del Gruppo Olivetti, Ivrea 1996

Un tempo l’operaio, come l’artigiano montava da sé un’intiera macchina; oggi gli operai di una catena di montaggio devono accontentarsi di stringere un bullone, o di fissare una vite. La macchina, dunque, da una parte libera l’uomo trasformando il meccanico in uno specialista che osserva e controlla aghi magnetici e indici elettronici, e dall’altra parte altri uomini si riducono ad effettuare con ritmo veloce una serie ripetuta di gesti elementari sprovvisti di vero interesse. Per questa seconda categoria di lavoratori, diremmo così degradati, occorre trovare dei compensi morali e materiali, altrimenti Charlot dei Tempi modernipotrebbe avere ragione.

Tutti ricordano come l’operaio idealizzato dal celebre regista sottoposto al’urgenza del ritmo e alla più intensa meccanizzazione, finisce per impazzire. In verità nelle fabbriche americane questo non è avvenuto.

La produzione di massa, i grandi stabilimenti, l’intensa meccanizzazione hanno creato nell’interno delle fabbriche statunitensi un ritmo di lavoro tranquillo, con continui intervalli di riposo durante i quali l’operaio può leggere i suoi giornali preferiti o fumare.

Nel momento in cui deve intervenire egli si trova pronto, sicuro, efficiente. Ma non gli è richiesto durante le fasi di inattività alcun inutile sacrificio.

Anche noi abbiamo lottato e lotteremo sempre, affinchè le fabbriche non siano caserme, ma luoghi di lavoro ove la persona del lavoratore si senta aiutata e protetta.

Con quale meccanismo la produttività e la conseguente riduzione di costi diventano fenomeni sociali attivi?

Non vi è dubbio che un primo vantaggio della produttività deve essere costituito dagli aumenti dei salari; spetta ai sindacati di ottenere dei patti di lavoro realistici e in base ai quali gli aumenti di rendimento economico delle aziende si riflettono in immediati vantaggi per i lavoratori occupati. Tuttavia questa strada, da sola, non è sufficiente a garantire un’ascesa armonica di una civiltà industriale. Occorre anche marciare più o meno rapidamente, più o meno gradualmente verso una riduzione d’orari.

Perché?

I vantaggi sociali e fisici delle riduzioni d’orario sono troppo evidenti e noti; torneremo su questo argomento.

Occorre anzitutto riconoscere che la meccanizzazione dell’industria, l’introduzione ad esempio di macchine automatiche nell’industria meccanica, di telai ad alto rendimento nell’industria tessile, crea degli squilibri nell’occupazione operaia, dando luogo purtroppo in molte occasioni a fenomeni più o meno imponenti di disoccupazione che gli economisti chiamano disoccupazione tecnologica, prodotta cioè dall’introduzione di tecniche più progredite.

Tuttavia in un’economia sana e dinamica essa non ha luogo immediatamente. A misura che i perfezionamenti e l’utilizzazione delle macchine creano un più alto rendimento dell’industria, questo viene utilizzato ad aprire nuovi mercati, a fabbricare nuovi prodotti, ad aumentare i salari atti a provocare aumenti generali di consumo e conseguenti nuovi impieghi di manodopera che dovrebbero rioccupare gli operai che le introduzioni delle macchine hanno reso esuberanti.

Tutto questo procede in modo regolare?

Purtroppo il mondo economico tende a rivelarsi paese per paese, industria per industria, regione per regione con un moto che essendo lento può creare situazioni gravi in talune aree e in taluni gruppi di lavoratori. Lo storico e l’economista possono essere soddisfatti se in dodici anni si crea un mercato comune ad alto rendimento. Per i disoccupati italiani questi dodici anni continuano ad essere un dramma troppo lungo. L’operaio tessile che deve essere lasciato a casa quando si introducono nuovi telai con un rendimento quattro volte superiore e non riesce a trovare lavoro nella stessa comunità, trova anche qui il suo dramma umano.

Tocca alla responsabilità degli industriali e della comunità nazionale di escogitare quei provvedimenti che si riassumono in una parola sola: il pieno impiego della manodopera.

D’altra parte, è chiaro che la riduzione degli orari di lavoro è un’alternativa a salari più elevati, ma nessun sindacato potrebbe tollerare la formazione di isole di privilegiati ad altissimo salario in una società ove la massa dei disoccupati andasse continuamente crescendo.

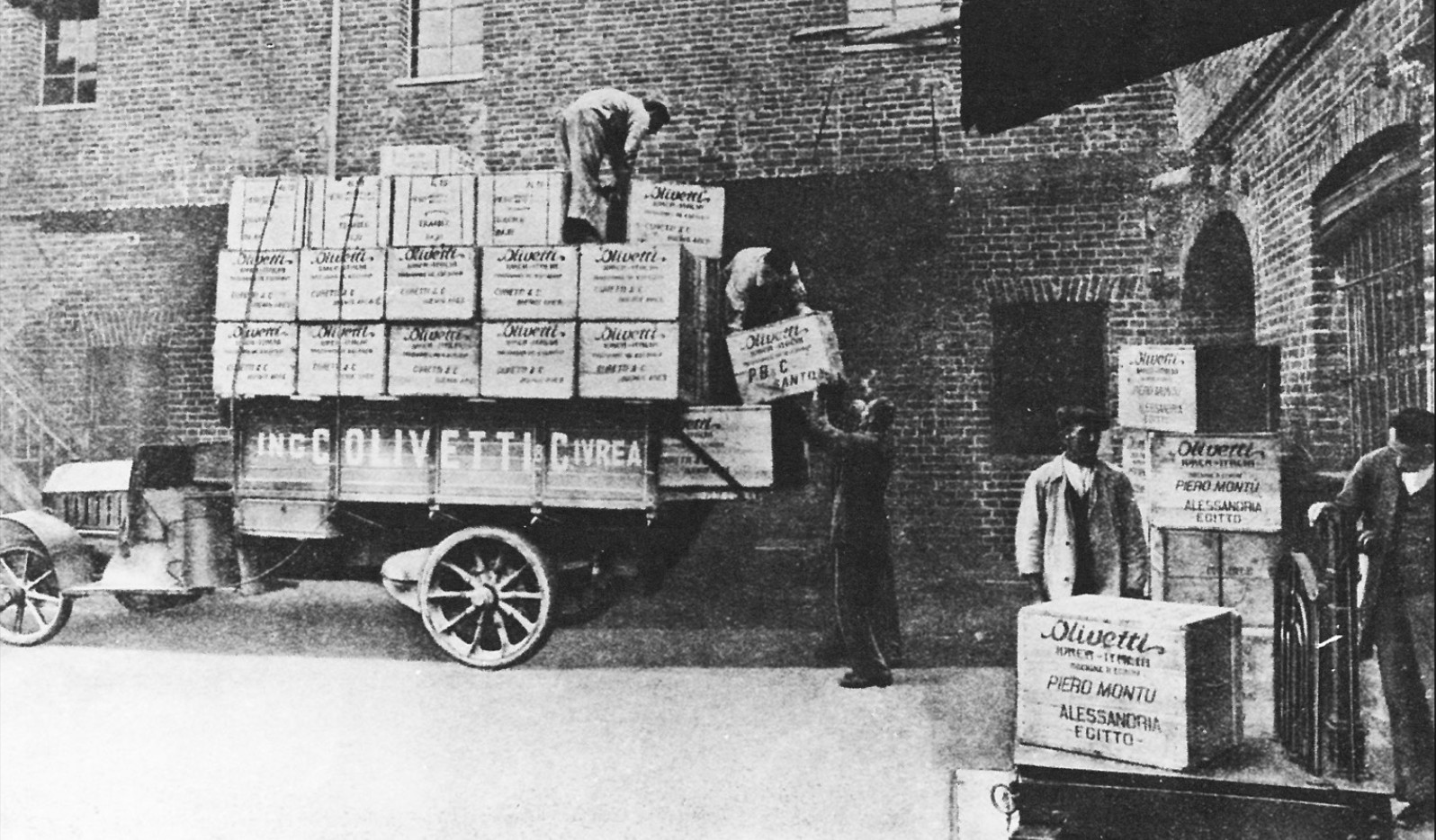

Fabbrica ICO (Ingegner Camillo Olivetti), spedizione prodotti negli anni ’20. Sulle scatole a destra si legge il luogo di destinazione: Alessandria Egitto. Da Immagini del lavoro e della vita aziendale, Fondazione Adriano Olivetti e Archivio Storico del Gruppo Olivetti, Ivrea 1996.

Qual è dunque la relazione tra produttività e orari di lavoro?

La meccanizzazione e l’automazione possono creare una diminuzione del fabbisogno di mano d’opera più rapida dell’accrescimento dovuto agli incrementi del potere d’acquisto. Deve quindi entrare in gioco una nuova variabile rappresentata dalla riduzione degli orari di lavoro come necessario antidoto nei riguardi della disoccupazione tecnologica. Difatti, nel giro di venticinque anni negli Stati Uniti si è passati dall’orario regolare di 48 ore settimanali a un orario di 40, e in molti casi di industrie più meccanizzate ove si trova la presenza di gravi impegni fisici per il lavoratore si sta marciando verso le 36 ore.

Si vede dunque che insieme agli altri fattori economici, salari, prezzi, orari di lavoro, sono fenomeni interdipendenti e la loro manovra saggia e tempestiva è un procedimento indispensabile di armonia sociale.

Quali sono i vantaggi sociali più evidenti della riduzione degli orari di lavoro?

Abbiamo potuto toccare qui con mano i fatti ad Ivrea, dove ormai da mesi si lavora solo cinque giorni alla settimana. Le donne godono meglio la loro famiglia, i bambini, riservano al sabato le faccende domestiche che impegnavano loro la domenica, riescono a leggere qualche libro e a godersi veramente il riposo domenicale.

La domenica prima era un affannoso intervallo fra sei giorni di lavoro. Gli uomini si sentono veramente più liberi: possono dedicarsi a qualche passione preferita, lo sport e la lettura hanno subito un drastico incremento, il quale tra l’altro può anche avere degli effetti economici positivi dando sviluppo ad un nuovo tipo di economia finora marginale: il turismo locale.

Nella cittadina di Ivrea, con i suoi ventimila abitanti, le biblioteche ricreative danno in lettura non meno di 10 mila libri al mese. Credo che bisogna giungere in Svezia per trovare un così diffuso amore per la letteratura; esso tuttavia è da porsi con la diminuzione dell’orario di lavoro, il quale è un fattore indispensabile per raggiungere un tipo di civiltà industriale più alta e più libera.

Nei riguardi dell’occupazione operaia non va dimenticato che la riduzione dell’orario di lavoro avvenuta a parità di salario ha permesso di assumere alcune centinaia di lavoratori disoccupati.

Qual è la relazione tra produttività, orari di lavoro e mercato comune?

La più grande spinta alla produttività e quindi alla riduzione degli orari di lavoro sarà data dall’applicazione del trattato sul mercato comune.

I grandi risultati economici e sociali raggiunti dall’economia americana potranno essere ritrovati in questa Europa ancor povera ed economicamente divisa. In questa direzione si trova la più alta promessa di prosperità e di pace. Perché occorre persuadersi che la fine della guerra fredda avrà luogo soltanto con il nascere e l’affermarsi di una Europa unita, di un’Europa federata.

Ad una condizione, tuttavia. Che in questa nuova Europa progresso tecnico, professionale e giustizia sociale procedano insieme: così soltanto daranno luogo a una nuova e diversa società, più armoniosa, più libera, più felice.

Gli Olivetti, originali industriali. La solidarietà sociale in fabbrica

Adriano Olivetti è sicuramente la figura di industriale più originale di tutto il panorama italiano del XX secolo. Nasce a Torino nel 1901 da Camillo, di origini ebraiche e da madre valdese. Il padre, allievo di Galileo Ferraris, fonderà nel 1908 a Ivrea la Ing. C. Olivetti & C, prima fabbrica italiana di macchine per scivere. Nel 1925 il padre lo manda negli Stati Uniti, con il fido direttore Domenico Burzio, a visitare alcune industrie americane.

Suo padre Camillo è un socialista; durante il fascismo nasconde nella sua casa di Ivrea Filippo Turati ricercato dalla polizia e, insieme a Parri ed a Pertini, lo aiuta ad espatriare. Alla guida della vettura che porta il leader socialista fuori dall’Italia c’è proprio il figlio Adriano.

Nel 1932 assume la direzione della fabbrica di Ivrea (anno in cui lancia la prima macchina da scrivere portatile chiamata MP1), di cui diventa poi presidente nel 1938, subentrando al padre Camillo. Adriano si pone l’obiettivo di modernizzare la Olivetti, proponendo un vasto programma di progetti e di innovazioni: l’organizzazione decentrata del personale, la direzione per funzioni, la razionalizzazione dei tempi e metodi di montaggio, lo sviluppo della rete commerciale in Italia e all’estero, ed altri ancora. Le novità da lui introdotte sono caratterizzate da un’attenta e sensibile gestione dei dipendenti, sempre considerati dal punto di vista umano prima che risorse produttive.

Alle sue capacità manageriali, che portarono la Olivetti ad essere la prima azienda del mondo nel settore dei prodotti per ufficio, unì un’instancabile sete di ricerca e di sperimentazione su come si potesse armonizzare lo sviluppo industriale con l’affermazione dei diritti umani e con la democrazia partecipativa, dentro e fuori la fabbrica. Dopo la fine della guerra, di ritorno dall’esilio svizzero, guida la fabbrica di famiglia incrementandone sensibilmente i profitti e sperimentando quell’organizzazione del lavoro – improntata sui principi di solidarietà sociale –, che renderà l’esperienza dell’Olivetti un caso unico nel panorama imprenditoriale dell’epoca. Il successo imprenditoriale di Adriano Olivetti ottenne nel 1957 il riconoscimento della National Management Association di New York.

Quando all’improvviso, il 27 febbraio 1960, una trombosi cerebrale lo stronca sul treno Milano-Losanna, Adriano Olivetti lascia un’azienda presente in tutti i maggiori mercati internazionali, con 36.000 dipendenti di cui circa la metà all’estero. (m

Uno straordinario modello industriale. Adriano Olivetti, cultura umanistica e attenzione al sociale

Federico Rampini scriveva qualche mese fa su la Repubblica – quotidiano di cui è corrispondente da New York – alcuni brani (1) a commento di una raccolta inedita di dieci discorsi di Adriano Olivetti (dal dopoguerra al 1959), edita da Edizioni di Comunità.

«Non è un complimento dire di Adriano Olivetti che fu “uno Steve Jobs italiano”. Era molto meglio. Per la cultura umanistica, per la sensibilità sociale, per l’attenzione ai diritti dei lavoratori». Ricordava che Adriano era stato mandato in fabbrica dal padre Camillo per lavorare davvero, «non per una di quelle sceneggiate che altri rampolli di dinastie industriali hanno recitato».

Quell’esperienza servì moltissimo. Olivetti figlio ricorda che quei giorni gli diedero modo di conoscere «la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all’infinito davanti a un trapano o a una pressa, e sapevo che era necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù. Bisognava dare consapevolezza di fini al lavoro». E ancora: «Percorsi rapidamente, in virtù del privilegio di essere il primo figlio del principale, una carriera che altri, sebbene più dotati di me, non avrebbero mai percorsa. Imparai i pericoli degli avanzamenti troppo rapidi, l’assurdo delle posizioni provenienti dall’alto».

Commenta Rampini: «Negli anni Cinquanta, quando l’Italia è la Cina d’Europa – per il dinamismo, la velocità di crescita, ma anche lo sfruttamento – lui crea un’oasi di diritti sociali. Riduce l’orario a parità di salario per arrivare alla settimana di cinque giorni. Garantisce alle lavoratrici nove mesi di congedo maternità col 100 per cento di retribuzione; e la parità salariale con gli uomini. Finanzia un welfare aziendale, dalla scuola alla sanità». È così che nasce in Olivetti la sua idea di Comunità, fabbrica e ambiente circostante economicamente solidali.

L’Olivetti rappresentò in quegli anni una straordinario modello industriale

Purtroppo quell’esperienza che ancora adesso è studiata nelle università, è finita. (g.s.)

Nota

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.