AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

02 Gennaio 2025 - 11:05

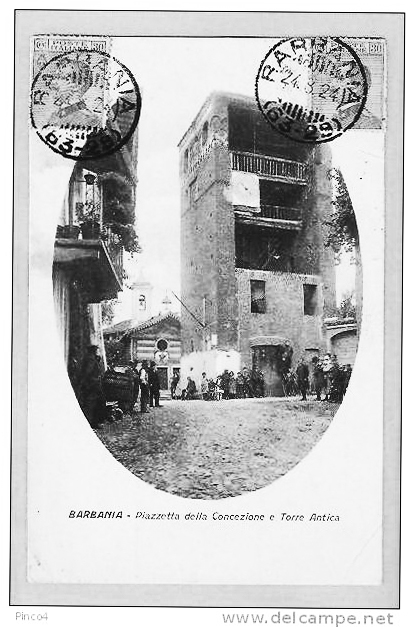

Una suggestiva veduta dei tetti di Barbania. Il paese fu al centro di sommosse contadine all'inizio del 1800.

Le due vicende di cui ci occupiamo in questo breve scritto si collocano una durante il periodo del Supremo Consiglio e l’altra a tre mesi dalla seconda vittoriosa discesa delle armate rivoluzionarie comandate dall’allora primo console Napoleone Bonaparte. Per amor di chiarezza è dunque necessario spendere qualche parola per sintetizzare ciò che di importante è accaduto in Piemonte in quella specifica fase storica.

* * *

Nel 1792, con l’occupazione della Savoia, le truppe francesi avevano avviato quella che fu definita la Guerra delle Alpi. Di fronte avevano i reggimenti piemontesi della monarchia sabauda. La guerra si protrasse con alterne vicende per diversi anni, imponendo alle popolazioni grossi sacrifici.

Nel 1796 Napoleone, con considerevoli forze, superò la barriera dei monti e lanciò i suoi battaglioni contro gli eserciti di mezza Europa, costringendo i piemontesi al penoso armistizio di Cherasco (siglato il 28 aprile 1796), che concedeva ai francesi il controllo delle più importanti piazze-forti dello stato e costringeva le truppe piemontesi ad una sorta di forzata alleanza con l’invasore; convissero piuttosto a lungo in Piemonte le due diverse autorità: quella francese, preponderante, e quella sabauda, fortemente limitata dalle condizioni imposte dai vincitori.

Da quella data in poi fu un continuo susseguirsi di tentativi da parte dei repubblicani piemontesi che si autodefinivano «patrioti», che avevano adottato i princìpi rivoluzionari e che si proponevano di costituire una repubblica in Piemonte: si possono ricordare in proposito la breve vita della repubblica di Alba, la sommossa di Mondovì, l’invasione dalla Liguria effettuata dai volontari di Carlo Trombetta, l’invasione dalla Lombardia da parte dei volontari della legione lombarda, tutti tentativi conclusisi tragicamente.

In nessuno di questi casi i francesi intervennero a sostegno di quelli che il popolo aveva ormai definito i «giacobini» piemontesi, scarsi di numero ed incapaci di riscuotere la fiducia dei contadini, che spesso affiancarono le truppe della reazione nella repressione.

Nel dicembre del 1798 il potere passò per intero nelle mani dei francesi, che istituirono un governo provvisorio, istituzione che ebbe vita breve e che dovette fare i conti con i ripetuti scoppi di sommosse controrivoluzionarie, giunte all’apice nel maggio del 1799: a Mondovì e a Piscina, i francesi procedettero in una violenta e sanguinosa repressione, alla quale parteciparono anche alcuni «giacobini» canavesani.

Le truppe francesi furono costrette da quelle austro-russe a superare in senso inverso la catena alpina, e la stessa cosa fecero i repubblicani piemontesi sfuggiti all’arresto. Si chiudeva così quello che gli storici hanno definito il «triennio giacobino» e iniziava il periodo del Consiglio Supremo, che durò dal maggio 1799 al maggio 1800. A determinarne la fine fu la seconda discesa di Napoleone.

In questo convulso incalzare degli avvenimenti le condizioni di vita della maggior parte della popolazione rimasero costantemente sul piano della precarietà: le epidemie, che avevano colpito ripetutamente uomini e bestiame, le gravose somministranze alle armate imposte dalle diverse parti in guerra, e, soprattutto, la scarsità dei raccolti per diversi anni consecutivi e l’alto prezzo dei viveri, che derivava dalla speculazione, avevano gettato larghe fasce della popolazione in uno stato in cui risultava difficile anche solo sopravvivere.

Questo il contesto in cui si verificarono sommosse a Lanzo, Rivarolo, Favria, Barbanìa e Corio. A darcene notizia è una lettera che il conte di Saint-André, scrisse al conte di Saint-Julien il 15 marzo 1800.

In essa il più alto rappresentante della monarchia sabauda forniva una sua interpretazione dei fatti ed una sua ipotesi sulle cause che avevano provocato i tumulti: non vi era alcun dubbio che la carestia fosse reale e che la fame che tormentava gran parte della popolazione avesse giocato un ruolo rilevante nello sviluppo degli avvenimenti, ma questo era stato determinato soprattutto dal ruolo provocatorio ricoperto da ladri e da «giacobini», che intendevano approfittare della situazione.

Dunque, benché i maggiori esponenti del repubblicanesimo piemontese fossero stati arrestati o si fossero rifugiati in Francia, sul territorio continuavano ad agire, soprattutto a livello periferico, accesi democratici, convinti di un prossimo ritorno delle armate rivoluzionarie. Gli austriaci avevano proceduto all’arresto di diversi soggetti e al sequestro di parecchi fucili e di un tamburo. Analoghi disordini si erano verificati tra i viticoltori della collina di Superga e lungo il Po.

Gli obiettivi dei rivoltosi consistevano nell’appropriazione delle granaglie ad un prezzo da loro stessi fissato: un biglietto di credito da 8.6.8 lire per un emina di grano o per due emine di meliga. Si trattava delle tradizionali rivendicazioni popolari che da secoli venivano avanzate dalle forze popolari nelle fasi in cui il reperimento delle granaglie diventava difficile.

Il prezzo fissato risulta doppio rispetto a quello di 4 lire stabilito dai protagonisti di molte altre sommosse avvenute negli anni immediatamente precedenti, ma bisogna tener conto del discredito in cui era caduta la carta-moneta che lo Stato aveva emesso, nel tempo, per sopperire alle proprie esigenze finanziarie e che continuava a perdere di valore.

Sulle modalità secondo le quali era andata sviluppandosi la rivolta, su coloro che ne furono i protagonisti e sui tempi e sui modi della repressione abbiamo una testimonianza di prima mano, scritta da colui che fu inviato, a capo di un corpo di truppa, a sedare il tumulto, vale a dire dal maggiore Montecuccoli.

Il suo reparto, composto da un tenente, due caporali e trenta ussari, si dimostrò numericamente sufficiente a sedare la rivolta dei duecento montanari, molti dei quali armati, che, scesi dalle montagne circostanti, avevano occupato Barbanìa. Alla carica della cavalleria il grosso dei rivoltosi si disperse, mentre una parte restò circondata nella piazza e in un cortile.

Il giudice di Corio (di cui non si conosce il nome, nda) fu accusato di connivenza con i ribelli, ma denunciò di essere stato costretto a partecipare alla rivolta e fece i nomi dei principali responsabili del tumulto, che furono arrestati. Non possiamo essere certi della buona fede del giudice di Corio, ma possiamo esserlo della profonda umanità del maggiore Montecuccoli: nel suo rapporto con i prigionieri puntò a conquistarne la confidenza e dimostrò una certa comprensione nei loro confronti; l’ufficiale aveva colto voci raccapriccianti su quanto accaduto nei giorni precedenti: diverse persone erano morte di fame per mancanza di pane e molti erano costretti a nutrirsi d’erba. Come si sarebbe potuto caricarli di colpe?

Piuttosto erano da perseguire i «malintenzionati» che si erano posti a capo della rivolta, i «giacobini»; la disperazione portava i prigionieri a denunciare questi ultimi a condizione che fosse loro concesso del pane.

Tenendo conto che si era a marzo e che il nuovo raccolto era ancora lontano, Montecuccoli si fece carico di far distribuire pane e vino e provvide a far accompagnare a Torino solo quattro dei prigionieri; tra questi, il principale responsabile della rivolta, un certo Foglia, soprannominato Saloppino.

La fame spinse dunque alla delazione, e ciò sottolinea il carattere della rivolta, che può essere ascritta, senza ombra di dubbio, alla categoria dei «tumulti della fame».

Barbania, cartolina d'epoca raffigurante la torre antica e la Piazzetta della Concezione (collezione Roberto D'Angelo).

Di tenore più chiaramente politico fu, invece, quanto successe in paese il 28 agosto, giorno in cui a Barbanìa si festeggiavano i santi patroni Giuliano e Giuliana. Ad informarci di quanto accaduto è il numero 8 de «L’Amico della Patria», giornale di quell’ardente «giacobino» che fu Giovanni Antonio Ranza, uscito in data 18 fruttidoro dell’anno 8° (6 settembre 1800).

Sul suo foglio Ranza pubblicò una lettera che gli era pervenuta e che si presentava come cronaca dei fatti, cronaca, dobbiamo dirlo, decisamente di parte; mi sono chiesto a chi poteva essere attribuita e mi sono venuti in mente, in proposito, due ipotetici autori: uno poteva essere Pietro Emanuele Orengiano, che di Barbanìa era conte e che, amico intimo di Giacomo Pavetti (di cui abbiamo parlato compiutamente nello scorso numero di Canavèis), era stato perseguito ed arrestato nell’ambito dell’inchiesta istituita a carico dei principali «giacobini» in tempo di Supremo Consiglio; l’altro poteva essere individuato in Alessandro Castagneri, originario di Vauda di Front – professore nelle scuole di Ivrea prima, e di Pinerolo poi –, altro ardente «patriota», amico di Ranza, costretto a rifugiarsi in Francia a seguito della controrivoluzione del maggio 1799.

Certamente non poteva essere Bernardino Drovetti, anch’egli originario di Barbanìa, in quel periodo a seguito dell’esercito francese. Ma in realtà, al di là di queste pur plausibili ipotesi, autore dello scritto poteva essere anche un qualsiasi altro «democratico» locale, ed allora conviene tralasciare la questione e passare ai fatti.

Oggi la festa patronale si celebra l’ultima domenica di agosto, ma nel 1800 il 28 agosto cadeva di giovedì. È presumibile che i festeggiamenti, come avviene tuttora, si protraessero per più giorni. In quella mattinata alcune migliaia di persone, confluite in paese da tutto il circondario, attendevano in piazza che terminasse la messa. L’autore della cronaca pubblicata su «L’amico della Patria» aveva tutto l’interesse, tenendo conto di quanto successe in seguito, di presentare al lettore questa folla in termini del tutto negativi: a formarla, a suo dire, erano «le donne e le ragazze amanti del ballo, i giocatori, i ghiottoni, e gli amici del vino, tutti insomma i buli, terror ed infamia di quei paesi».

Per la verità, pur essendo vero che si viveva l’occasione tra balli, rinfreschi e pranzi, tutto ciò non costituiva un’eccezione: era ciò che si sviluppava collateralmente alle cerimonie religiose presso tutte le comunità.

C’erano dei musici e c’era la badia dei giovani.

Questi ultimi, al termine della funzione, giocavano un ruolo di animazione della festa: saliti su un carro trainato da mule – «emulatrici del vento», come le descrive l’astioso relatore – si passavano un cappello «bordato» e chi ne entrava in possesso effettuava un salto, o forse più, in onore dei santi patroni e delle autorità, feudatari inclusi.

Questo era ciò che solitamente avveniva, ma, in quella specifica occasione, l’ultimo dei giovani, una volta indossato il cappello, dopo aver onorato con i suoi salti i due patroni, il barone Bianco e il conte Mollo, proclamò i seguenti salti:

An saut par l’imperatur,

ch’as farà semper unur.

An saut par i Russi,

ch’an levran prest dai crussi.

An saut par la mort dei Giacubin,

ch’na faruma prest la fin.

An saut par al Prevost,

che sarà semper nost (1).

Tutto ciò davanti a più di tremila persone, che, possiamo esserne certi, condividevano del tutto lo spirito della proclamazione di quei salti. In Piemonte il popolo, e soprattutto i contadini, che ne costituivano la gran massa, non si era mai schierato a favore della rivoluzione e non aveva mai fatto suoi i princìpi rivoluzionari. Libertà ed uguaglianza erano concetti astratti che potevano essere interpretati in molte maniere: il popolo ne aveva una sua concezione, che non coincideva con quella prospettata dai borghesi e dai nobili che avevano aderito alle nuove idee. La tradizione si scontrava con la rivoluzione.

E la tradizione regolava i rapporti tra popolo e feudatari: i ruoli, per quanto i falsi miti ci abbiano fatto pensare al contrario, erano generalmente ben definiti, il che comportava la possibilità del mantenimento di un certo equilibrio.

Dalle rime riportate, il cui contenuto pare provocatoriamente sincero, traspare la volontà di mantenere tali rapporti nell’ambito di regole definite dalla consuetudine e da un concetto di giustizia che solo raramente veniva contraddetto dai comportamenti dell’una o dell’altra parte. Nella realtà di cui ci stiamo occupando, il barone Bianco e i conti Mollo e Prevosto, godevano sicuramente del rispetto, e forse anche dell’affetto, da parte del popolo. Il conte Orengiano, che si manteneva lontano dalla realtà barbianese, costituisce, in questo senso, un’eccezione.

I rapporti tra contadini e borghesi, per contro, per via di una realtà economica in decisa evoluzione e soprattutto per i cambiamenti verificatisi nel corso della seconda metà del Settecento nell’ambito delle strutture agrarie (gli affittamenti avevano sostituito quasi generalmente i contratti di mezzadria ed era sorta una nuova classe di grandi affittuari: mutamenti, questi, che avevano determinato la proletarizzazione degli ex-mezzadri), uscivano dalle condizioni di equilibrio definite dalle consuetudini.

Da qui partivano l’avversione del popolo nei confronti dei «giacobini» e le sue rivendicazioni, che puntavano a riportare la gestione dei conflitti in seno alla tradizione E, a che la tradizionale giustizia fosse rispettata, vigilava la Chiesa. In quel giorno di festa il parroco stava ai piedi del carro con l’aspersorio in mano e, accanto a lui, vi era il chierico a reggere il secchiello dell’acqua benedetta.

Al termine della proclamazione, il giovane consegnò pistola e coltello ad un compagno, si inginocchiò e ricevette la benedizione, dopo di che il carro partì di gran carriera.

Può essere significativo che il carro fosse circondato da una trentina di «buli» armati: forse anche questo era parte del cerimoniale della festa, o, forse, si voleva far intendere ai «giacobini» che non era il caso di interferire; non c’era però necessità di preoccuparsi di loro: cogliendo l’occasione della corsa del carro, i pochi «patrioti» presenti se la svignarono.

Il commento dell’anonimo relatore a tutto ciò fu che la farsa non poteva essere improvvisata e riconosceva nell’avvocato Vacca e nel conte Prevosto i primi responsabili dell’accaduto.

Vacca, originario di Barbania, era molto conosciuto tra i repubblicani di San Giorgio: nelle sue funzioni di giudice in quel comune si era dato molto da fare nel perseguire i democratici dallo scoppio della controrivoluzione in poi.

Dei due «L’Amico della Patria» riportava il seguente giudizio: «Il primo è assai noto in San Giorgio e in tutto il Canavese. Non beve vino: ma perciò appunto è frequentato dal Prevosto, che ne beve per due; e tanto più vi si unisce di massime, dopodiché, dimenticando d’esser nato contadino, gli saltò in capo la nobile-mania d’accattar pergamene. Il Prevosto è un focoso rimatore, soprattutto dopo aver vuotata la bottiglia».

La lettera si chiudeva con un’amara constatazione: «La farsa in poche ore si divulgò per tutti i paesi vicini e fece ringalluzzar la canaglia».

* * *

Ma ormai Napoleone era sulla buona strada nel perseguimento della normalizzazione, non solo in Francia, ma anche in tutti i territori occupati. Resta, nei fatti narrati, la dimostrazione di quale fosse il sentimento politico popolare, espresso sfruttando i canoni comunicativi presi in prestito dal cerimoniale della festa, che faceva da tramite tra il sacro e il profano.

Nota.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.