AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

27 Agosto 2024 - 10:03

focolare

La formazione del focolare, diretta conseguenza del controllo del fuoco, fu la pietra miliare della storia dell’umanità. Senza la gestione del fuoco la civiltà umana non avrebbe potuto svilupparsi. L’uso del focolare ha consentito all’uomo di poter sopravvivere anche nelle circostanze più avverse come resistere ai climi gelidi, difendersi dalle belve feroci, garantirsi un miglior nutrimento con l’uso di cibi cotti.

Il focolare ha favorito un importante sviluppo sociale, stare insieme attorno ad un fuoco ha dato nel tempo passato sicurezza e compattezza al gruppo. Intorno al focolare si sono tramandate e diffuse le singole conoscenze, si sono programmate le attività, si sono dibattute le questioni, le idee hanno circolato e si sono create le basi per una vita più sociale che è la forza della nostra specie.

Fino a pochi anni fa antropologi e archeologi ritenevano che le prime comunità umane in grado di gestire il fuoco risalissero a circa 400 mila anni fa; in seguito, ricerche effettuate da archeologi israeliani in un sito preistorico nella zona del Mar Morto spostarono a 750 mila anni fa tale evento.

Recentemente, scavi effettuati da ricercatori dell’università di Boston all’interno della grotta di Wonderwerk(Sudafrica) hanno ulteriormente datato ad un milione di anni fa la creazione dei primitivi focolari.

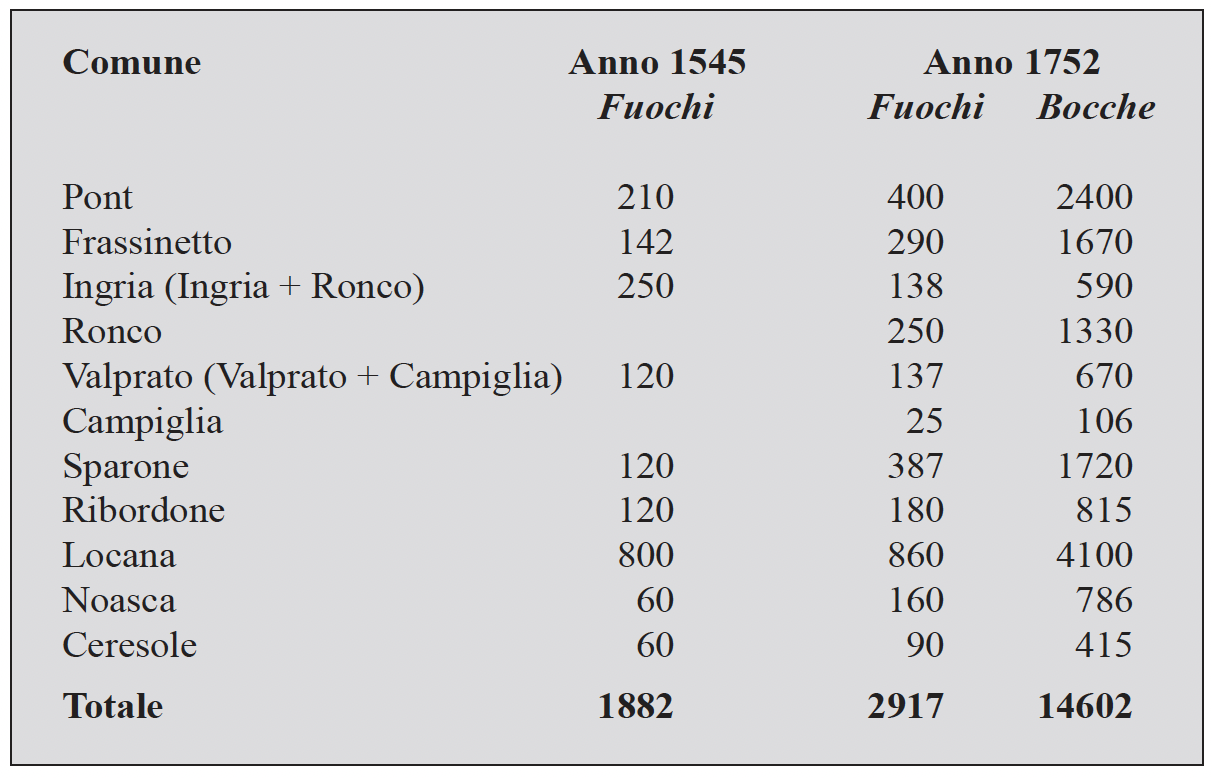

Esempio di censimenti effettuati nelle valli Orco e Soana tramite il conteggio dei fuochi. Nel 1545 vengono censiti solo i fuochi mentre nel 1752 i censimenti sono più precisi ed accanto ai fuochi sono conteggiate anche le persone, le bocche. Dai dati si riscontra che mediamente ogni fuoco, ossia ogni famiglia, era composta da cinque componenti. Una precisazione: nella tabella non compare Alpette in quanto divenne comune autonomo solo nel 1773. Fino allora era una borgata di Pont.

Da allora si sono succedute circa 50 mila generazioni di umani e l’importanza del focolare è risultata sempre primaria rispetto alle vicende dell’uomo; da quelle strettamente connesse alla vita materiale alle valenze psicologiche e sociologiche simbolizzate spesso dallo stare insieme attorno ad un fuoco acceso. E non solo, la dipendenza dell’uomo dal fuoco fece sì che il focolare assumesse connotazioni sacre e di venerazione. Presso gli antichi romani il focolare domestico era sacro alla dea Vesta ed in suo onore si celebrava annualmente un ciclo di festività chiamate vestali.

Il nucleo famigliare era strettamente collegato al focolare. Nel medioevo i censimenti erano basati sul numero dei fuochi: un fuoco, una famiglia.

Le tasse applicate ad ogni nucleo familiare che si trasformeranno, nel corso degli anni, in imposta di famiglia (abolita nel 1974) nascono con il termine di fuocatico ed hanno come riferimento appunto il focolare di ogni abitazione. Osservando la sua evoluzione da un milione di anni fa ad oggi si può affermare che il focolare sia arrivato fino ai giorni nostri senza subire grandi variazioni tecnologiche.

Sebbene nella seconda metà dell’800 si sia diffuso l’utilizzo delle stufe in ghisa, nelle zone più periferiche, per esempio le nostre montagne canavesane, l’uso del focolare ha continuato ad essere esercitato nei modi e nelle forme usate nell’antica preistoria, un cerchio di pietre delimitante l’area dove era acceso il fuoco.

Il focolare è al centro della scena in questo stupendo dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio, Visita alla fattoria (Museo Stibbert di Firenze). Attorno al fuoco si scaldano una giovane madre, intenta ad allattare il pargolo, e un altro bimbetto. Nel grande paiolo stanno bollendo delle verdure, forse rape. Attorno al tavolo qualcuno sta già mangiando. Sul fondo, un uomo e una donna preparano il burro nella zangola.

In certe case il focolare era racchiuso in un camino che, essendo fornito di cappa fumaria, permetteva l’uscita del fumo. Non tutte le case però possedevano un camino, spesso il fuoco veniva acceso in un angolo di un vano ed il fumo usciva dagli interstizi dei muri a secco o dagli spazi esistenti tra le lose di copertura. La stessa cosa avveniva nell’essiccatoio per le castagne (la ca da gra) dove il focolare era posto al centro del locale per favorire la diffusione del fumo sulle castagne poste nel sottotetto sopra un graticcio ligneo.

Ancora oggi, in circostanze particolari, il focolare viene attivato come si faceva nel lontano passato: cacciatori e boscaioli, all’occorrenza, per scaldarsi, accendono all’aperto il fuoco, proteggendolo con un cerchio di pietre; a volte i gitanti, improvvisando un picnic in aree non attrezzate, non fanno altro che realizzare un focolare tale e quale a quelli dei nostri antenati di 50 mila generazioni fa.

Nel corso degli anni l’uomo ha costruito alcuni attrezzi che hanno migliorato l’uso dei focolari. Per i focolari posti all’interno dei camini sono nati gli alari, utilizzati per posizionare la legna da ardere, le pinze a molle per smuovere i tizzoni accesi, le palette per raccogliere la cenere, il tripiede per sostenere le pentole, la catena per sorreggere i paioli, la staffa a piede per bloccare i paioli e permettere di rigirare la polenta con l’apposito bastone.

Anche una vecchia canna di fucile ad avancarica poteva diventare un ottimo attrezzo: su di una estremità della stessa venivano ricavate due corte alette che servivano per smuovere la brace e dalla parte opposta si poteva soffiare nella canna per ravvivare la fiamma.

In un riparo sotto roccia dell’Alta Valle Orco è stato rinvenuto un curioso oggetto che affonda le radici nei secoli passati, uno strumento originale, semplice nella sua povertà, che potremo definire antesignano della stufa.

Si tratta di una semplice lastra di pietra dello spessore di 10-15 centimetri nella quale è stato ricavato un foro passante del diametro di circa 20 centimetri, attorno a questo foro è stato creato un ribasso di circa un centimetro e del diametro di circa 30 centimetri. Questa lastra veniva posizionata orizzontalmente sulle pietre che delimitavano il focolare e aveva la funzione che oggi hanno le piastre della stufa.

Antichi attrezzi

per il focolare: una grande catena per

sorreggere i paioli, staffa a piede per bloccare il paiolo, paletta per

raccogliere la cenere, pinze. Sulla destra un attrezzo particolare:

una vecchia canna di fucile riadattata: permetteva di ravvivare la fiamma soffiando

ad una estremità.

La fiamma riscaldava la lastra e si dirigeva maggiormente sul foro come succede ad una stufa alla quale sono stati tolti i cerchi. Su questo foro veniva appoggiato il fondo del paiolo, che trovava stabilità nella sede ribassata, si poteva così ottenere la cottura dei cibi in tempi rapidi in quanto il calore era concentrato sulla piastra litica e la dispersione era ridotta al minimo.

Uno di questi interessanti oggetti, proveniente dalle montagne dell’Alto Adige, si può vedere nel museo etnografico di Reinhold Messner nel castello di Brunico. Le montagne possono essere anche molto distanti tra di loro ma le intuizioni dell’uomo per trovare soluzioni ai problemi pratici rimangono le stesse, sia in una valle altoatesina che in una valle canavesana.

A proposito di ripari sotto roccia o balme, che oggi definiamo abitati trogloditi e sbrigativamente li collochiamo nella lontana preistoria, è opportuno ricordare che modi di vivere di quelle lontane epoche sono giunti fin quasi ai giorni nostri, tant’è che ancora nel secolo scorso c’erano persone che vivevano in questi ripari.

A testimonianza di ciò si riporta parte di una relazione di un viaggiatore e ricercatore svizzero, Paul Scheuermeier(Zurigo 1888 – Berna 1973), che tra il 1921 e il 1928 percorse il Piemonte effettuando preziose inchieste etnografiche.

Nel settembre del 1923 si trovava in Alta valle dell’Orco e così ne descrisse una peculiarità: «In nessun altro luogo ho visto così tante balme come in questa valle, con numerose pareti rocciose verticali e i molti massi poderosi caduti. Spesso vengono anche ampliate per ricavarne spazi abitati...».

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.