AGGIORNAMENTI

Cerca

Deposito Nazionale per le scorie

14 Gennaio 2024 - 11:12

George Grosz, Swamp Flowers of Capitalism, 1919 (particolare)

Dopo più di sessant'anni dalla costruzione della prima centrale, il destino di Trino pare ancora una volta legato al nucleare. Ma stavolta non per qualche decennio: per secoli, e con quantità di radioattività (e volumi di materiale) enormemente superiori a quanti mai Trino, nella sua storia, ne ha ospitati o ne ha visti passare.

Nonostante il territorio comunale trinese sia stato dichiarato tecnicamente inidoneo ad ospitare il Deposito Nazionale di tutto il materiale radioattivo attualmente esistente in Italia (e di quello che verrà prodotto in futuro), perché non risponde ai criteri di sicurezza esplicitati nella Guida tecnica n. 29 pubblicata dall'Ispra fin dal 2014 e utilizzati per la redazione sia della Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee) che della Cnai (Carta delle aree idonee), il sindaco Daniele Pane da almeno quattro anni si sta muovendo in tutte le sedi per promuovere l'«autocandidatura» di Trino ad ospitare il deposito.

L'area in riva al Po del territorio comunale trinese venne scelta all'inizio degli anni Sessanta per la costruzione di una delle prime centrali nucleari su suolo italiano: delle tre (le altre due furono realizzate a Latina e a Sessa Aurunca) era quella con il reattore più potente. Trino era amministrata da un decennio da sindaci democristiani, e la centrale venne finanziata per più della metà del suo costo da capitali pubblici italiani.

La produzione di energia iniziò tra il '64 e il '65, ma quasi subito si verificarono alcuni “problemi”: tra il '67 e il '70 la centrale venne fermata per quasi mille giorni; «in occasione della prima fermata per ricarica del combustibile - si legge sul notiziario del Cnen del 1967 - vennero riscontrati estesi danneggiamenti alle strutture di sostegno del nocciolo del reattore.

Oltre allo spostamento dello schermo termico, si riscontrò la rottura di quasi il 50% dei bulloni di collegamento tra la parte inferiore e quella superiore del cilindro di sostegno del nocciolo, la rottura del 70% dei tiranti nella zona inferiore della struttura e la distruzione quasi completa del sistema interno di misura del flusso neutronico»; nell'occasione venne scaricata nel Po una grande quantità, a tutt'oggi indeterminata, di liquido radioattivo, e vi fu una contaminazione da Trizio (sul punto v. le ricerche del gruppo coordinato da Fausto Cognasso e Odile Nazart).

Sempre per malfunzionamenti la centrale venne poi fermata per altri quattro anni, tra il 1979 e il 1983. Venne spenta poco dopo, nel 1987, e da allora sono in corso - con tutta calma - le operazioni di smantellamento, che costeranno almeno 245 milioni di euro e si concluderanno non prima del 2030.

La centrale nucleare "Enrico Fermi", costruita in riva al Po

A metà degli anni Ottanta ancora Trino, e ancora per decisione più politica che tecnica, venne scelta per la costruzione di una seconda centrale nucleare. Non più in riva al Po, ma nelle campagne della frazione di Leri Cavour, lungo la strada delle Grange, quasi al confine con i territori comunali di Livorno Ferraris, Ronsecco, Crescentino e Fontanetto Po.

Ma il progettato impianto non entrò mai in funzione come “centrale nucleare” (anche se giornalisti e illustratori ignoranti continuano a pubblicare le foto delle sue enormi torri di raffreddamento come esempio di centrale nucleare): a seguito del referendum del 1987 l'Italia abbandonò la produzione di energia da fissione nucleare, e quella che doveva essere la centrale “Trino 2” in un decennio venne riconvertita dall'Enel in una centrale termoelettrica, a ciclo combinato di gas naturale e vapore: la “Galileo Ferraris”. Impianto mastodontico che funzionò a ritmo ridotto per pochi anni: aperto nel 1998, in stato di arresto forzato dal 2009, chiuso nel 2013.

La centrale "Galileo Ferraris", che doveva essere nucleare ma è stata riconvertita a gas

Un deposito nazionale è necessario

Il grande “non detto” (dai nuclearisti) della stagione nucleare italiana del secolo scorso è che la fissione - al netto di incidenti, malfunzionamenti, episodi di contaminazione esterna: che comunque si verificano, in Italia ne contiamo centinaia - genera scorie radioattive; le genera comunque, anche quando il reattore funziona perfettamente. Scorie che poi devono essere stoccate in sicurezza per decine, centinaia e in alcuni casi anche migliaia di anni in depositi costruiti ad hoc, controllati giorno e notte sette giorni su sette, inaccessibili alle persone (se non ai tecnici autorizzati, abbigliati appositamente e dotati di rilevatori), presidiati dall'esercito in situazioni di tensione internazionale.

Ebbene: l'Italia, che tra gli anni Sessanta e Ottanta ha avuto in funzione quattro centrali nucleari (Trino, Caorso, Latina, Garigliano; e stava per costruirne altre, se non fosse intervenuta la volontà popolare) che hanno prodotto migliaia di metri cubi di rifiuti radioattivi, non ha e non ha mai avuto un deposito nazionale in cui immagazzinarli. Per “metterli in qualche posto” ha speso - e continua tuttora a spendere, dopo più di trent'anni dalla fine della stagione nucleare - decine di milioni di euro ogni anno, a carico della finanza pubblica e di Sogin (società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze; quindi paga sempre pantalone).

Ai rifiuti radioattivi italiani è accaduto di tutto: negli anni Settanta le barre di combustibile esaurito tolte dalle centrali sono state portate all'ex reattore sperimentale “Avogadro” di Saluggia (e in parte sono ancora lì, anche se la struttura è obsoleta e ogni anno viene profumatamente pagato al privato proprietario il “disturbo” di tenersele). Oppure si è tentato il “ritrattamento” della barre di combustibile esaurito inviandole al centro Eurex, sempre a Saluggia: ed è per questo - per le scorie derivanti dal ritrattamento - che Saluggia, pur non essendo mai stata sede di centrale nucleare, è la località italiana che detiene tuttora più radioattività di tutti gli altri siti. Ancora: altro combustibile esaurito è stato inviato, sempre per il “ritrattamento”, prima a Sellafield (Inghilterra) e poi a La Hague (Francia), con contratti onerosissimi - che stiamo pagando tuttora - e che prevedono, ormai a breve, il ritorno delle scorie in Italia.

Vi è poi tutto il materiale che costituisce le centrali, che con le reazioni di fissione e con le manipolazioni è stato “attivato” e quindi è radioattivo: anch'esso, in buona parte, dopo lo smontaggio dovrà essere inviato al deposito. Migliaia di metri cubi.

Non essendoci in Italia un luogo in cui immagazzinare tutto questo materiale, presso ogni centrale o impianto sono stati costruiti negli ultimi decenni alcuni “depositi temporanei”: a Saluggia, ad esempio, Sogin ha costruito gli enormi D2 e il D3, e così i rifiuti radioattivi restano in riva alla Dora, in attesa della costruzione del Deposito Nazionale.

Una simulazione fornita da Sogin sulla manipolazione dei rifiuti radioattivi all'interno del Deposito Nazionale

Sollecitata dall'Unione Europea, che ha più volte minacciato di aprire una procedura d'infrazione (con multe salatissime: altri soldi pubblici buttati) nei confronti del nostro Paese, finalmente nel 2010 - più di vent'anni dopo lo spegnimento delle centrali - l'Italia si è dotata di una norma-quadro che definisce il percorso per l'individuazione, sul territorio nazionale, del sito in cui realizzare il Deposito Nazionale per il materiale radioattivo.

E' il decreto 31 del 2010, approvato dal Governo Berlusconi: gabinetto in cui erano ministri anche Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Roberto Calderoli, Raffaele Fitto, Anna Maria Bernini (gli stessi di oggi, insomma). Il deceto prevedeva che, sulla base dei criteri di sicurezza previsti dalla Guida tecnica n. 29, la società Sogin redigesse prima la Cnapi (Carta delle aree potenzialmente idonee) e poi la Cnai (Carta delle aree idonee), e che il Governo le pubblicasse per recepire osservazioni. La Cnai è stata pubblicata a gennaio 2021, e comprendeva 67 aree “potenzialmente idonee”; la Cnai è stata resa nota a dicembre 2023, e ne comprende - dopo una "scrematura" delle iniziali 67 - soltanto più 51.

Da parte dei territori individuati non è scaturito un particolare entusiasmo per la scelta: anzi, praticamente tutti hanno inviato osservazioni contrarie e richieste di ulteriori verifiche e approfondimenti, qualcuno ha anche avviato azioni legali. Il Governo, ora, avrebbe dovuto seguire i passaggi (previsti dal decreto del 2010: non occorre inventarsi nulla) per arrivare dalla Cnai all'individuazione del sito in cui realizzare il Deposito; invece, per uscire rapidamente dall'impasse, si è inventato una “mossa del cavallo” che stravolge la procedura.

Ed eccola, la mossa, escogitata dai Fratelli d'Italia, a Roma e a Trino: consiste nel buttare alle ortiche il più che decennale - e costosissimo, sia per lo Stato che per i Comuni coinvolti - lavoro svolto finora su tutto il territorio nazionale dagli organi tecnici Sogin, Isin, ecc. per individuare l'area idonea, e aprire alle autocandidature: anche quelle delle aree già riconosciute inidonee. Fino a poco più di un mese fa ciò non era possibile, occorreva cambiare le regole a partita in corso: e infatti, pressoché contemporaneamente alla pubblicazione della Cnai, il Governo Meloni (con tutti i ministri elencati prima, che avevano votato il decreto del 2010) ha approvato un decreto-legge, il n. 181 del 9 dicembre 2023, che introduce la possibilità di presentare autocandidature anche «da parte degli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai».

Una norma ad Tridinum: e infatti il sindaco di Trino (area inidonea, non presente nella Cnai), Daniele Pane, che da tempo chiedeva una modifica normativa di questo genere per poter entrare in partita, si è affrettato a presentarla: senza consultare la popolazione (né un'assemblea organizzata dal Comune in cui i cittadini potessero esprimersi, né tantomeno un referendum, preferibilmente esteso anche ai Comuni circostanti) e nonostante le prese di posizione contrarie delle Amministrazioni comunali dei centri circonvicini (sia vercellesi che monferrini), di molte associazioni, della Confagricoltura, finanche dell'Arcidiocesi di Vercelli.

La delibera di autocandidatura è stata approvata dalla Giunta trinese il 12 dicembre e immediatamente inviata ai Ministeri e alla Sogin. Trino è quindi ora l'unico Comune in Italia inserito nella Cnaa, Carta nazionale delle aree autocandidate, e godrà di un iter valutativo preferenziale rispetto alle 51 aree “idonee” inserite nella Cnai.

Il sindaco Daniele Pane nell'area in cui pensa di collocare il Deposito Nazionale

L'invio dell'autocandidatura da parte di Pane ha mandato in brodo di giuggiole non solo il Governo, che ha “aperto” anche alle aree escluse da Cnapi e Cnai proprio per poter accogliere l'autocandidatura dell'inidonea Trino, ma ha galvanizzato soprattutto i “nuclearisti”, che da tempo si coccolano il sindaco trinese e l'hanno eletto a loro esponente politico di riferimento e lo chiamano ad ogni convegno, conferenza, incontro in cui si parli di “ritorno al nucleare”.

Ai fautori della produzione di energia mediante la fissione nucleare e alla lobby che la propugna, a cui non interessa che il popolo italiano abbia già bocciato per due volte (1987 e 2011) con referendum questa modalità di produzione energetica, serve - ed è sempre servito - avere, sia a Roma che nelle amministrazioni locali, politici accondiscenti che votassero norme pro-nucleare e che fornissero loro lembi di territorio in cui insediare gli impianti: sia le centrali (si sta già parlando di costruirne di nuove: da Salvini ai Fratelli d'Italia agli orfani di Berlusconi, tutti ne vogliono), sia il deposito di stoccaggio delle scorie (che in Italia è sempre mancato).

A Trino la lobby nucleare aveva già trovato referenti politici sia negli anni Sessanta che negli Ottanta del secolo scorso, ma ultimamente - dopo le disavventure giudiziarie di Roberto Rosso - non aveva più chi spianasse la strada al consolidamento della presenza di materiale radioattivo sul territorio comunale (che, in caso di costruzione del deposito, decuplicherà i volumi e l'attività delle scorie già presenti).

Ora questa potente lobby ha trovato il nuovo referente in Daniele Pane, con reciproci vantaggi: quelli per i nuclearisti, che vedono la possibilità di fare di Trino la capitale italiana delle scorie radioattive e hanno un nuovo trampolino per rilanciarsi; e quelli per la carriera politica dell'attuale sindaco, che vedremo presto.

In questo assurdo Paese, in tema di nucleare, le valutazioni tecniche e di sicurezza - che pur si fanno, e costano tantissimo - vengono poi sempre accantonate e sopraffatte da decisioni politiche di convenienza. Così è accaduto negli scorsi decenni per la localizzazione delle centrali e la gestione delle scorie, così sta accadendo ora per l'individuazione del sito per il Deposito Nazionale. Ancora una volta, come già nel ventesimo secolo, il cavallo di Troia del ritorno del nucleare in Italia entra da Trino, e questa volta definitivamente.

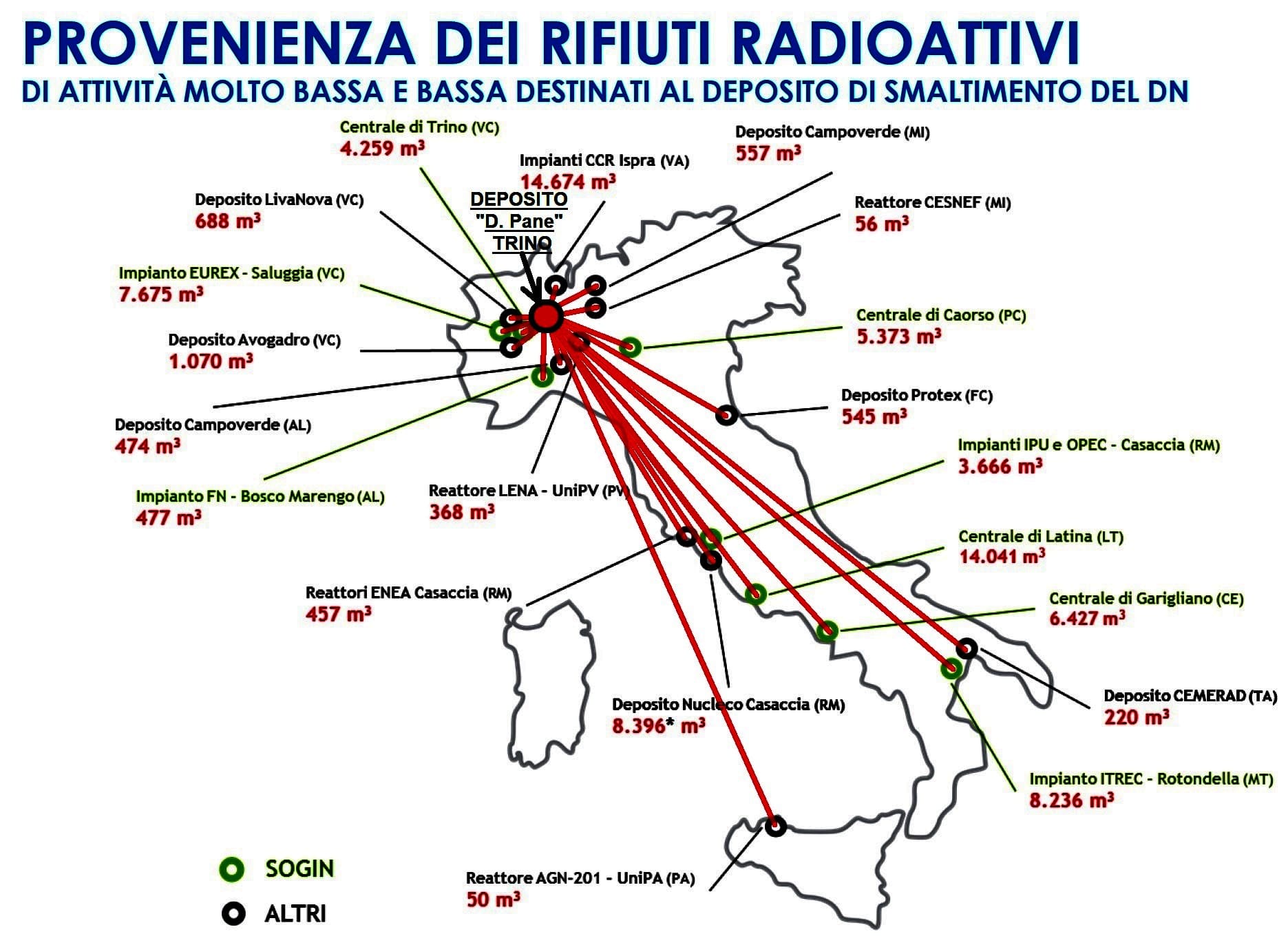

La provenienza dei rifiuti radioattivi che arriverebbero a Trino (elaborazione di Gian Piero Godio - Legambiente)

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.