AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

03 Gennaio 2026 - 10:32

Caracas sotto le bombe: accuse dirette agli Stati Uniti, Trump al centro del caso

La notte di Caracas viene squarciata da un bagliore arancione poco dopo le 02:00 del 3 gennaio 2026. Dai quartieri a sud-est della capitale il rumore arriva secco, ripetuto, irregolare, come un battito improvviso che non trova ritmo. Nel giro di pochi minuti si alzano colonne di fumo visibili a distanza, in direzione dell’aeroporto militare Generalissimo Francisco de Miranda, noto come La Carlota, e del complesso di Fuerte Tiuna, la più grande installazione militare del Paese. Subito dopo si avverte il rombo profondo di velivoli in volo a bassa quota, mentre la città scivola in blackout intermittenti. Le finestre restano socchiuse, i telefoni in mano diventano l’unico strumento per capire cosa stia accadendo. Prima dell’alba, i messaggi che circolano tra residenti e chat private parlano di almeno sette esplosioni, di qualcosa che vola sopra la città, di fuoco vicino alle installazioni. Poche ore dopo arriva la dichiarazione ufficiale del governo: Nicolás Maduro parla di una gravissima aggressione militare degli Stati Uniti.

Tra le 02:00 e le 03:00 locali vengono segnalate detonazioni non solo a Caracas, ma anche negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Testimonianze concordanti riferiscono di aerei o altri mezzi in volo radente e di interruzioni dell’energia elettrica a macchia di leopardo. Le immagini che circolano mostrano fumo in prossimità di siti sensibili come Fuerte Tiuna, La Carlota e il porto di La Guaira, snodo logistico fondamentale per la capitale e per l’intero litorale caraibico. Il governo venezuelano proclama lo stato di emergenza, annuncia la mobilitazione generale e attiva il Comando per la Difesa Integrale della Nazione, parlando apertamente di un’operazione militare condotta contro obiettivi civili e militari.

Dal lato statunitense, nelle prime ore successive agli attacchi, non arrivano conferme istituzionali immediate. Pentagono e United States Southern Command rinviano ogni commento alla Casa Bianca. Tuttavia, un funzionario americano citato dall’agenzia Reuters ammette che gli Stati Uniti stanno conducendo attacchi in Venezuela, senza specificare né i mezzi utilizzati né la natura degli obiettivi. Un elemento concreto arriva dall’aviazione civile: la Federal Aviation Administration (FAA, Agenzia federale dell’aviazione civile degli Stati Uniti) pubblica una NOTAM (Notice to Airmen, avviso ai naviganti aerei) che vieta ai velivoli civili statunitensi di operare all’interno della Flight Information Region di Maiquetía, che copre gran parte dello spazio aereo venezuelano. È una misura tipica dei contesti in cui è in corso o si teme un’attività militare. Nel giro di poco tempo, i tracciati dei voli civili sopra il Venezuela si riducono quasi a zero.

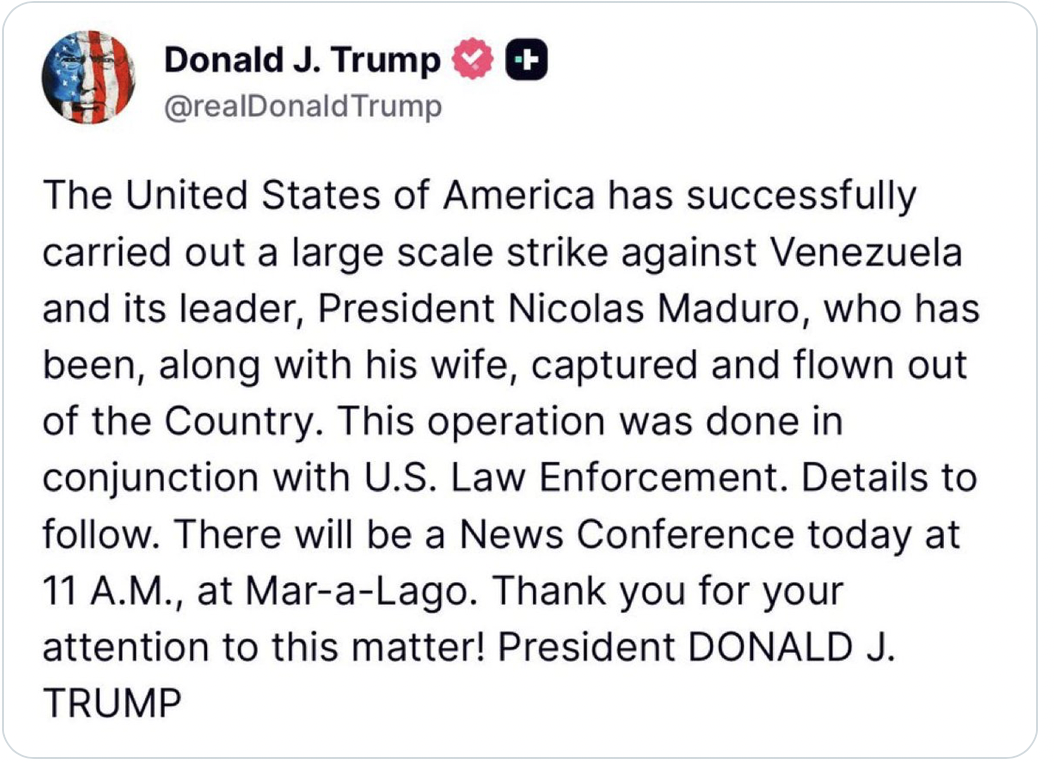

Il quadro cambia nelle ore successive con una dichiarazione pubblicata su X da Donald J. Trump. Nel messaggio, l’ex presidente afferma che gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e che il presidente Nicolás Maduro, insieme alla moglie, sarebbe stato catturato e portato fuori dal Paese nel corso di un’operazione realizzata in coordinamento con le forze dell’ordine statunitensi. Trump annuncia inoltre una conferenza stampa a Mar-a-Lago alle 11 del mattino, promettendo ulteriori dettagli.

Si tratta di una dichiarazione di portata eccezionale che, se confermata, configurerebbe non solo un’azione militare diretta, ma l’ammissione pubblica di un’operazione contro un capo di Stato in carica. Al momento, però, Casa Bianca, Pentagono e Dipartimento di Stato non hanno rilasciato comunicazioni ufficiali che confermino o smentiscano quanto affermato da Trump, né esistono riscontri indipendenti sull’effettiva cattura di Maduro. L’assenza di conferme istituzionali rende la dichiarazione un fatto politico di enorme impatto, ma ancora non verificato sul piano operativo.

La forma stessa dell’annuncio introduce un elemento ulteriore di instabilità: un’operazione militare di questa portata viene rivendicata attraverso un social network, non mediante canali governativi ufficiali. La sovrapposizione tra comunicazione personale e atti di forza contribuisce ad alimentare l’incertezza diplomatica e giuridica, accentuando la distanza tra ciò che viene dichiarato e ciò che può essere accertato.

La geografia dei luoghi citati aiuta a leggere la portata dell’evento. La Carlota è una base aerea incastonata nel tessuto urbano della capitale, strategica non solo sul piano militare ma anche simbolico, perché affacciata su quartieri densamente popolati. Fuerte Tiuna ospita comandi chiave e reparti delle Forze Armate Nazionali Bolivariane(FANB), e ogni attività anomala in quell’area modifica immediatamente la percezione di sicurezza in città. Il porto di La Guaira rappresenta lo sbocco principale di Caracas sul Mar dei Caraibi, essenziale per rifornimenti, traffici commerciali e movimenti logistici. Riferimenti arrivano anche da aree costiere come Higuerote e dalla zona di Meseta de Mamo, dove sono presenti infrastrutture a uso duale, civile e militare. In assenza di una lista ufficiale dei bersagli, la mappa che emerge suggerisce un’azione mirata a colpire nodi di comando, controllo, comunicazioni e logistica.

Video of surprised Venezuelans seeing the first U.S. airstrikes hit military targets in Caracas#Venezuela #Caracas #airstrikes pic.twitter.com/Reiy2njqkw

— Nastya (Настя) (@nastya_16542) January 3, 2026

La reazione di Caracas si muove su un doppio binario, politico e operativo. Nei comunicati diffusi sui canali statali, l’esecutivo parla di aggressione e invoca l’unità nazionale, dichiarando uno stato di conmoción exterior. Maduroribadisce che l’obiettivo di Washington sarebbe sottomettere la sovranità venezuelana e appropriarsi delle risorse naturali del Paese, in particolare petrolio e minerali. È una narrativa ricorrente, ma si innesta su una realtà segnata da sanzioni, fragilità economica e dipendenza dagli idrocarburi.

Il silenzio istituzionale statunitense viene compensato da una triangolazione di fonti giornalistiche. Reuters, Associated Press, Washington Post e The Guardian documentano esplosioni, fumo e panico tra i residenti, mentre il presidente colombiano Gustavo Petro parla apertamente di bombardamenti e chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU). Sono prese di posizione politiche, non dati tecnici, ma restituiscono il livello di allarme regionale. Intanto, la circolazione di video e clip sui social network impone cautela: molte immagini non sono verificate, la geolocalizzazione è incerta e le restrizioni mediatiche in Venezuela complicano l’accertamento indipendente.

Gli eventi della notte si inseriscono in un contesto più ampio. Da mesi, gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Caracas, combinando sanzioni, azioni giudiziarie e, secondo diverse ricostruzioni, anche operazioni cinetiche limitate. Nel Caribe si è rafforzata la postura militare americana, con gruppi navali, velivoli e capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). Washington ha rivendicato numerosi interventi contro imbarcazioni considerate legate al narcotraffico, inserendoli in una strategia che l’amministrazione Trump collega a reti criminali ritenute contigue agli apparati venezuelani. Media e analisti parlano di una campagna denominata Operation Southern Spear, con un uso crescente di droni e piattaforme autonome nella regione.

Sul fronte interno, l’escalation esterna offre a Maduro una cornice per ricompattare i centri di potere – FANB, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), apparati di sicurezza – attorno alla narrativa della difesa nazionale. Restano però fragilità strutturali evidenti: inflazione, contrazione del reddito, migrazione di milioni di cittadini. In questo quadro, la tenuta delle infrastrutture critiche e la capacità di ripristino rapido assumono un valore politico oltre che tecnico.

La dimensione regionale è inevitabile. Colombia, Brasile, i Paesi della CARICOM e l’intera America Latinaosservano con attenzione per le ricadute su sicurezza, flussi migratori e stabilità marittima. Un eventuale passaggio formale al Consiglio di Sicurezza dell’ONU o al Consiglio Permanente dell’Organizzazione degli Stati Americani(OEA) potrebbe definire il tono delle prossime settimane. Sul versante statunitense, le opzioni spaziano da una pressione militare limitata a scenari di campagna più prolungata, fino all’uso dello strumento militare come leva negoziale.

Per i civili, l’impatto è stato immediato. Blackout, boati e sirene hanno scandito ore di incertezza. Le autorità locali invitano alla prudenza negli spostamenti e all’uso responsabile delle comunicazioni. Nel breve periodo emergono disagi nei trasporti e nei servizi; nel medio resta aperta la domanda se questi episodi resteranno isolati o diventeranno una nuova normalità di tensione intermittente.

Nelle prossime ore conteranno alcuni elementi chiave: una mappa verificata dei bersagli, immagini satellitari indipendenti, chiarimenti ufficiali sulla catena decisionale e sul mandato legale di eventuali operazioni statunitensi, le reazioni degli organismi internazionali e i segnali che arriveranno dal Congresso degli Stati Uniti sul rispetto dei poteri di guerra. Una certezza, intanto, emerge: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Caracas ha vissuto una cesura che rischia di ridefinire gli equilibri tra Stati Uniti e Venezuela. Il compito del giornalismo, ora, è distinguere ciò che è accertato da ciò che viene dichiarato, e restituire proporzione in un passaggio che potrebbe segnare un nuovo capitolo della crisi regionale.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.