AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

21 Novembre 2025 - 09:08

Le sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, tre volti di coraggio e resistenza: un omaggio simbolico a tutte le donne che hanno lottato – e lottano ancora – contro la violenza.

Si parte sempre da lì, dalla memoria che si fa impegno. Era il 25 novembre 1960 quando le sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, vennero assassinate: la loro morte segnò l’inizio di una svolta simbolica nel riconoscimento della violenza contro le donne come fenomeno pubblico, non privato, non relegato al silenzio. Da quel sacrificio è germogliata un’idea che oggi si è concretizzata in una Giornata internazionale: quella della lotta contro la violenza sulle donne, riconosciuta ufficialmente nel 1999 dall’ONU con la risoluzione 54/134.

Nel 2025 il mondo restituisce un'immagine ancora più dura: l’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia che circa 840 milioni di donne hanno sperimentato violenza fisica e/o sessuale nel corso della vita. Di queste, 316 milioni solo negli ultimi dodici mesi, per mano di partner intimi. Ogni giorno, circa 140 donne vengono uccise da un partner o familiare. È come se, ogni ventiquattr’ore, sparisse l’intera sala di un teatro. E quel silenzio non fa rumore.

Questi numeri raccontano ciò che spesso non si vede: una violenza che si insinua nella quotidianità, che nasce nelle case, che si nutre di silenzi, paure, disuguaglianze di potere.

Nel continente americano, la Pan American Health Organization (Organizzazione Pan-americana della Sanità, PAHO) conferma che una donna su tre ha vissuto violenza fisica o sessuale.

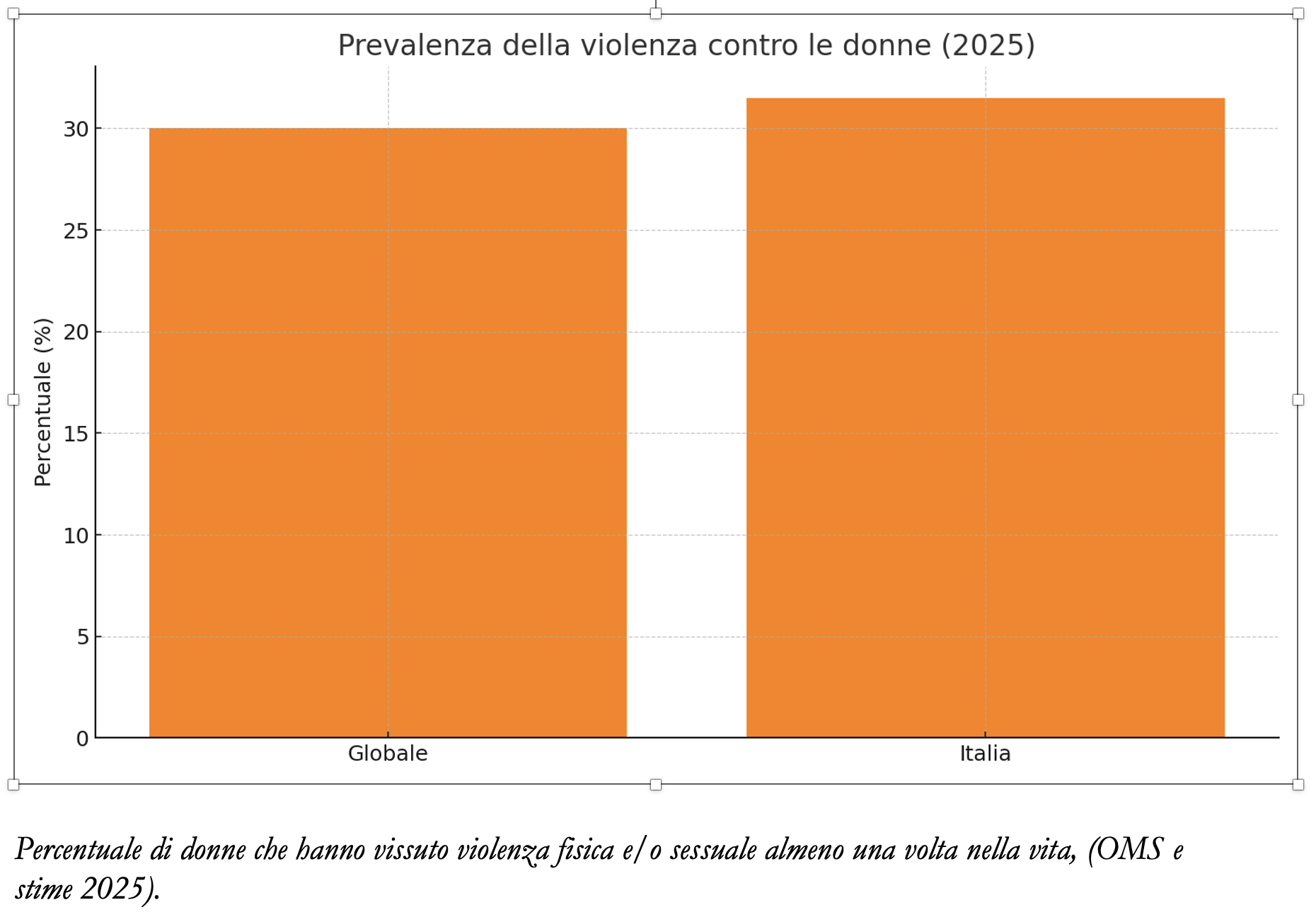

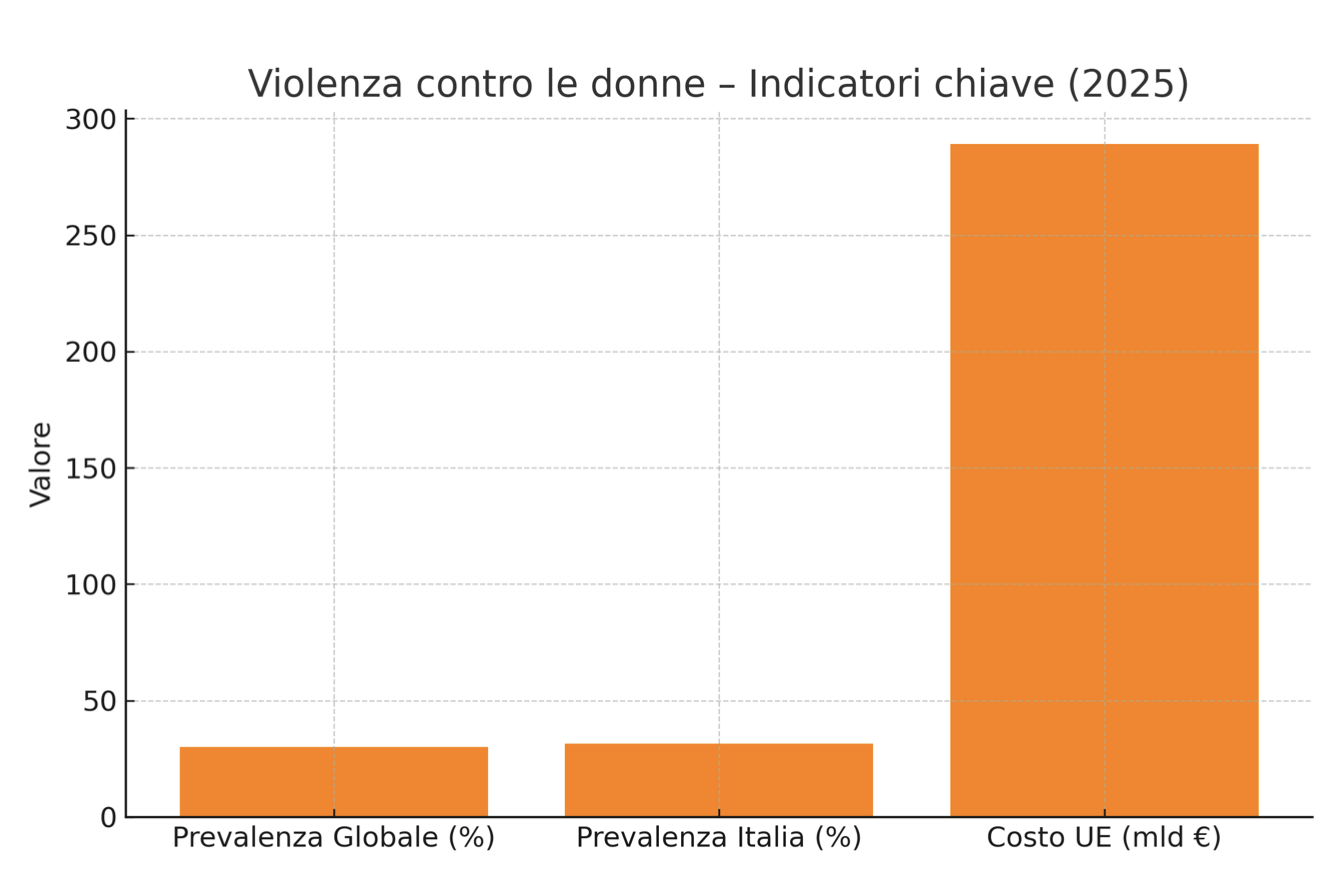

In Italia, la narrazione assume contorni intimi, ma non meno devastanti. Le stime dell’EU Gender-based Violence Survey– diffuse nel 2024 da Eurostat, FRA ed EIGE – raccontano che il 31,7% delle italiane tra 18 e 74 anni ha subito violenza fisica o minacce e/o violenza sessuale almeno una volta nella vita, un livello superiore alla media europea del 30,7%. Questo dato, rilevato da istituzioni comunitarie, sembra quasi sovrapporsi alle stime Istat del 2014, che già indicavano il 31,5%: dieci anni dopo, malgrado piani nazionali e campagne, la quota resta tragicamente invariata.

Sul fronte degli omicidi, l’Italia ha visto 126 donne uccise nel 2022 su 322 omicidi totali, scese a 117 nel 2023 su 334 delitti complessivi (fonte Istat). Nel 2024, secondo il Servizio Analisi Criminale della Polizia di Stato, sono state uccise 113 donne, e in 99 casi su 113 il delitto è avvenuto in ambito familiare o affettivo; 61 donne sono state uccise dal partner o ex partner.

Dietro ai numeri ci sono le storie. Messina piange ancora la sua studentessa di 22 anni, Sara Campanella, accoltellata nel 2025 dal compagno all’Università. A Roma, la morte di Ilaria Sula — anche lei ventiduenne — ritrovata in una valigia, ha scosso il Paese. E lo scandalo del forum online con quasi 200.000 utenti, dove venivano condivise immagini degradanti di donne e minorenni, ha fatto emergere una forma di violenza diversa, ma non meno pericolosa: quella digitale.

In questo contesto, il 2025 segna un passaggio normativo cruciale. Il 16 settembre 2025 il Governo italiano ha approvato il nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027, emanato con decreto della Ministra Eugenia Roccella. Il documento, pubblicato da ANCI (Associazione dei Comuni Italiani), definisce obiettivi pluriennali e coordina azioni integrate fra Stato, Regioni, Comuni, forze dell’ordine, centri antiviolenza e associazioni.

Il Piano ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata nella seduta del 10 settembre 2025 (atto n.130/CU), che ne conferma la coerenza con la Convenzione di Istanbul. Il 17 gennaio 2025 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha pubblicato anche il nuovo “Libro Bianco per la formazione sulla violenza contro le donne”, uno strumento operativo rivolto a scuole, operatori sanitari, magistrati, forze dell’ordine e assistenti sociali.

Tuttavia, non mancano le critiche. Il 16 ottobre 2025 il blog Alley Oop – Il Sole 24 Ore ha riportato la voce delle associazioni, che lamentano “scarso coinvolgimento nella fase di redazione” e l’assenza di un finanziamento specifico per molte delle azioni previste.

Sul fronte legislativo, il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge 2530, che introduce un quadro normativo rafforzato sul contrasto alla violenza domestica e di genere, con inasprimenti delle pene e nuove misure di protezione immediata per le vittime.

Guardando all’Europa, anche qui la fotografia resta immobile. Circa il 30% delle donne europee ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, conferma l'EIGE. La stabilità del dato è allarmante: gli interventi legislativi non bastano se non accompagnati da un mutamento culturale.

Ma la violenza di genere non è solo un dramma umano: è anche un costo economico enorme. Secondo l’analisi EIGE Costs of Gender-Based Violence (aggiornata al 2025), la violenza di genere costa all’Unione Europea 366 miliardi di euro l’anno; il 79% di questa cifra — cioè circa 289 miliardi — è imputabile alla violenza contro le donne.Una cifra confermata dal dossier EPRS del Parlamento Europeo del marzo 2025, che la definisce la stima economica più aggiornata. È la prova che la violenza contro le donne non è un’emergenza passeggera, ma un fenomeno strutturale che incide sulle economie, sulla sanità, sulla produttività e sulla coesione sociale. Le differenze tra Paesi—che riguardano soprattutto la propensione alla denuncia, l’accesso ai servizi e la qualità dei sistemi giudiziari—non cambiano la sostanza: l’Europa continua a fare i conti con una forma di violenza che, pur essendo universalmente condannata, trova ancora terreno fertile nel silenzio culturale, nella disparità, nella mancata percezione del rischio e nella scarsa prevenzione.

E poi vi è il mondo, zone, oramai sempre più numerose, lacerate da guerre, connessioni, distinzioni: che fine fanno lì le donne? Altri numeri? Stando a quanto riporta Reuters, in aree come il Darfur, migliaia di donne denunciano stupri sistematici, rapimenti e violenze connesse ai conflitti. Nel digitale, metà delle donne del pianeta non è ancora protetta da normative contro revenge porn, molestie e stalking, come sottolinea UN Women.

Ma ogni storia, se vuole essere degna di essere raccontata, ha un punto di svolta. Nadia — nome di fantasia — vive in un paese del Sud Italia. Per mesi ha temuto il giudizio, il silenzio, la solitudine. Un giorno ha varcato la soglia di un centro antiviolenza: la prima volta tremava; la seconda ha parlato; la terza ha cominciato a immaginare un futuro diverso. E in quel passaggio, minuscolo e enorme, la vittima è diventata protagonista.

È così che il 25 novembre diventa una porta. Un appello. Una promessa. La memoria delle Mirabal ci ricorda che spezzare l’ombra è possibile. I numeri del 2025 ci dicono quanto sia urgente. Ma ciò che davvero cambia il destino di una società è la voce che osa dire: “non più”.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.