AGGIORNAMENTI

Cerca

Storia

18 Dicembre 2025 - 13:03

Quando Dio era donna: la lunga storia cancellata dei matriarcati

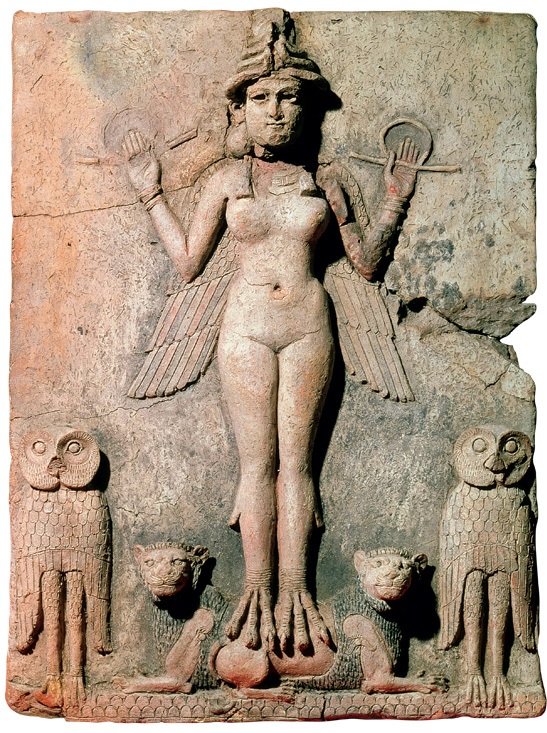

C’è stato un tempo in cui il divino aveva seni enormi, fianchi larghi e un ventre gonfio. Un tempo in cui la vita si spiegava guardando i cicli della natura, non le gerarchie. Un tempo in cui il potere non si urlava, ma si distribuiva. Non è una favola new age, né una nostalgia ideologica: è una storia lunga decine di migliaia di anni. Ed è una storia che vale la pena di raccontare tutta d’un fiato, perché corre, sorprende e cambia prospettiva.

Tutto comincia con un oggetto minuscolo. Sei centimetri di avorio di mammut, levigato e inciso con cura. Viene da una grotta della Germania, Hohle Fels, ed è vecchio di 35 mila anni. È la prima scultura umana che conosciamo. Rappresenta una donna. Non una donna ideale, ma una donna potente: seni enormi, fianchi larghi, ventre prominente, una vulva accentuata. La testa è piccola, quasi secondaria. Era un pendaglio, da portare al collo. Probabilmente una divinità. Quando Dio era femmina.

Se la divinità principale era donna, è difficile immaginare una società che relegasse le donne ai margini. E infatti, per tutto il Paleolitico, soprattutto tra i 25 e i 20 mila anni fa, le cosiddette Veneri – statuette femminili ritrovate in Europa e Asia – ribadiscono lo stesso messaggio: la vita nasce, cresce e si rigenera attraverso il corpo femminile. Non è pornografia preistorica, è cosmologia. È il tentativo di spiegare il mondo.

Il filo non si spezza con la fine dei cacciatori-raccoglitori. Anzi. Nel Neolitico, quando l’umanità impara a coltivare piante e allevare animali, la donna diventa ancora più centrale. Chi osserva i semi, le stagioni, le nascite e le morti? Chi custodisce il sapere della trasformazione? Le dee madri prosperano ovunque. A Çatal Hüyüc, in Turchia, uno dei primi grandi villaggi agricoli, le statuette di donne gravide sono oggetto di culto. A Malta, tra il V e il IV millennio a.C., una civiltà costruisce templi megalitici enormi, millecinquecento anni prima delle piramidi egizie, e li dedica a divinità femminili obese. Non è un dettaglio estetico: obesità significa fertilità, abbondanza, sopravvivenza.

A Malta il cibo viene immagazzinato in granai pubblici inglobati nei templi. La distribuzione avviene in nome della dea. Il surplus alimentare mantiene sacerdotesse e lavoratori pubblici. Non ci sono fortificazioni. La guerra non è centrale. Gli insediamenti sono pacifici. E non è un’eccezione isolata: strutture simili compaiono in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia, Europa centro-orientale. Non un villaggio strano, ma un intero modo di abitare il mondo.

A dare una forma teorica a questo quadro è l’antropologa Marija Gimbutas, che per decenni scava, cataloga, confronta. Spirali, simboli femminili, statuette della fertilità, sepolture senza differenze sociali. E una conclusione netta: prima dei Sumeri, prima dei Greci, esisteva una civiltà delle donne. Egualitaria, pacifica, fondata sul culto di una dea madre.

L’idea non nasce con lei. Già nell’Ottocento lo storico Johann Jakob Bachofen aveva ipotizzato un passato matriarcale dell’umanità. E aveva guardato ai miti greci con occhi diversi. Le Amazzoni, Medusa, la Sfinge non sarebbero mostri partoriti dalla paura del femminile, ma il ricordo distorto di antiche sconfitte sociali. Medusa, il cui nome significa “colei che domina”, da donna bellissima diventa un mostro con serpenti al posto dei capelli. Perseo la decapita, aiutato dagli dei maschi. Nella lettura di Bachofen, non è un atto eroico: è la cancellazione simbolica di una matriarca. Il patriarcato vince quando gli uomini si impossessano del potere religioso, fino ad allora femminile.

Nel Novecento, la studiosa italiana Momolina Marconi rafforza l’ipotesi. Tra Puglia, Sardegna, Nord Africa e Anatolia sarebbe fiorita una civiltà matriarcale, quella dei Pelasgi, legata a una Grande madre mediterranea. Un’età dell’oro di bilanciamento tra i sessi. Un’idea sostenuta anche da Friedrich Engels, che spiega la fine del matriarcato con la nascita della proprietà privata. Quando c’è qualcosa da possedere, qualcuno deve garantire la discendenza. E il gioco cambia.

Per anni tutto questo viene liquidato come suggestione, utopia, fantasia femminista. Poi, nel 2005, qualcosa si muove. A San Marcos, in Texas, archeologi e antropologi da tutto il mondo si incontrano per un convegno di studi matriarcali. Mettono insieme dati antichi e osservazioni contemporanee. Il risultato è chiaro: la civiltà megalitica del Neolitico era davvero incentrata sulle donne. E soprattutto: le società matriarcali esistono ancora.

Non sono reliquie folkloristiche. Sono comunità vive. I Mosuo nello Yunnan cinese. I Minangkabau di Sumatra, quasi quattro milioni di persone. I Bemba e i Lapula dell’Africa centrale. I Cuna al largo di Panama. I Trobriandesi della Melanesia. Mondi diversi, stesso principio: il matriarcato non è il dominio delle donne sugli uomini. È un sistema di equilibrio.

Lo dimostra lo studio dell’antropologa Peggy Reeves Sanday, che vive tra i Minangkabau. Qui i valori centrali sono la cura, la comunità, la responsabilità condivisa. Non la legge calata dall’alto, non il sacrificio, non la repressione sessuale. Le spose restano nel villaggio materno. I figli crescono con la madre, gli zii, i nonni. Gli uomini non spariscono, ma hanno un ruolo diverso. Sono mariti part-time. Visitano la sposa la sera e tornano al villaggio materno all’alba. La paternità biologica conta meno della paternità sociale.

Il risultato è una rete fittissima di parentele. I clan si intrecciano. Tutti hanno interesse a collaborare. La proprietà privata è ridotta al minimo. Terreni e animali appartengono al clan. Al posto del mercato c’è l’economia del dono. Non si scambia per profitto, si dona per relazione. Chi dona di più guadagna prestigio sociale. Chi riceve oggi, domani ricambierà. La ricchezza circola. Le disuguaglianze si attenuano.

Anche la politica funziona diversamente. Niente capi carismatici. Niente ordini. Le decisioni si prendono in assemblea, cercando il consenso. Ogni famiglia manda un delegato, uomo o donna. Se non c’è accordo, si torna indietro, si discute di nuovo. Alcuni antropologi del passato scambiarono questi delegati maschi per capi. Erano solo portavoce.

La religione segue la stessa logica ciclica. La morte non è fine, ma passaggio. Si rinasce nel clan. Come le piante che sembrano morire in inverno e tornano in primavera. A Hal Saflieni, a Malta, cinquemila anni fa, i morti venivano sepolti in posizione fetale. Non per paura, ma per attesa. Il corpo riposa, come un seme.

Poi qualcosa si spezza. Tra il 4500 e il 3000 a.C., secondo Gimbutas, arrivano popoli guerrieri dalle pianure del Volga. Hanno cavalli, armi di bronzo, divinità maschili e celesti. Parlano una lingua proto-indoeuropea. Conquistano, si espandono, trasformano. La guerra diventa economia. La forza fisica diventa centrale. Per garantire che le terre restino ai propri figli, gli uomini pretendono certezza della paternità. Le donne vengono controllate, segregate. Le sacerdotesse subordinate. Il patriarcato prende forma. Lentamente, ma inesorabilmente.

Tra i Sumeri la transizione è visibile. Il re deve unirsi a una grande sacerdotessa che rappresenta la dea Inanna. Governa per un anno. Poi i re allungano i mandati, si rendono dinastici, sostituiscono le sacerdotesse con sacerdoti. Il mito resta, il potere cambia. In Grecia, Zeus partorisce Atena dalla testa: un capolavoro di propaganda simbolica. In Egitto, la dea del cielo Nut viene oscurata dal dio Sole Ra.

Eppure, sotto la superficie, il passato non scompare. Riemerge nei miti, nelle feste, nelle strutture sociali che resistono. Riemerge oggi, nelle società che hanno scelto un’altra strada. Non per nostalgia, ma per funzionamento.

La storia dei matriarcati non è una lezione morale. È una domanda aperta. È il promemoria che il mondo è stato organizzato in modi diversi. Che la violenza non è inevitabile, che la competizione non è naturale, che il potere può essere distribuito. Non per tornare indietro, ma per guardare avanti con più opzioni sul tavolo.

Quando il mondo aveva una madre, non era perfetto. Ma funzionava. E forse, in mezzo al rumore di oggi, vale la pena ascoltare quella voce antica che parla di cicli, relazioni e cura. Non urla. Non comanda. Ma resiste.

_idol_1-15-13_1-1766057484315.jpg)

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.