AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di Storia

12 Luglio 2025 - 10:00

Barba Gnasi do Giardin, qui in compagnia dell’autore di queste pagine, viveva in un rustico poco distante dalla Cappella del Giardino.

Potrei con buone ragioni scrivere che barba Gnasi do Giardin era un superstite fauno mitologico dalla figura minuta, ma solido nell’apparente fragilità. Un romito bastante a se stesso e pieno di risorse che aveva scelto, per motivi suoi o per altri sui quali inutilmente mi concentravo, di vivere isolato nel tempo rimasto indietro: in fondo erano ragioni private che non gli garbava dire e che non dovevo giudicare, né minimamente ci provavo.

* * *

Di certo era un bizzarro personaggio d’eccezione, cortese e ospitale, infilato nel niente di un piccolo mondo silenzioso che aveva un nome senza risonanza. Era a tutti gli effetti anagrafici uno dei tanti Ignazio, detti Gnasi o Gnassìno, ma questo lo chiamavo familiarmente barba – (l’anziano) per simpatia istintiva assunto nella veste di zio – che facevo navigante verso i cinquanta. Ignazio è il nome frequente col quale, dall’anno del Signore 1635, i borghigiani di Traves, Pessinetto, Mezzenile, battezzavano il primogenito in onore del santo di Loyola per la prodigiosa liberazione da lupi voraci e la guarigione del bestiame dall’afta epizootica.

Forse il vallone del Giardin, incastrato fra due dorsali boscose prive di orizzonte, era l’unico posto che potesse piacergli o un luogo indifferente in cui mettere radici, come irrilevanti erano i vestimenti consunti che indossava: lisa camicia di tela pesante con orli abbondantemente sfilacciati senza rammendi, robuste brache, che facevano le borse alle ginocchia, di velluto a coste, ma liscio al punto che, precisando, si potrebbe dire liscio come una pietra di torrente, malconcio maglione di lana grezza scolorito dal sole, racimolati chissà quando o regalati da chissà chi, trovati chissà dove, ereditati? Non possedeva cose che potessero far gola a qualcuno.

Alla fin fine per quel regno privato in cui, libero come un fringuello, si sforzava di tenere in piedi la vita da silvestre e per le tortuose rampe minerali che camminava, vivere in spoglia solitudine, dormire sul paglione e levarsi quand’è ancora buio con quelli addosso, era cosa normale. Come rotolare da un costone.

Selvatichezza e solitudine da ultimo passeggero del mondo nell’ombroso settentrione – il sole faceva il suo puntuale giro più in là − l’avevano portato a parlare forte con i ciottoli sotto i piedi, a capire gli uccelli che levano il canto da cespugli e leggere il volto della montagna quando minaccia fuori dal tempo giusto con ramà di bruma, a misurare il giorno soltanto dalle ombre in viaggio, ad annusare come un segugio in traccia la nevicata di stagione.

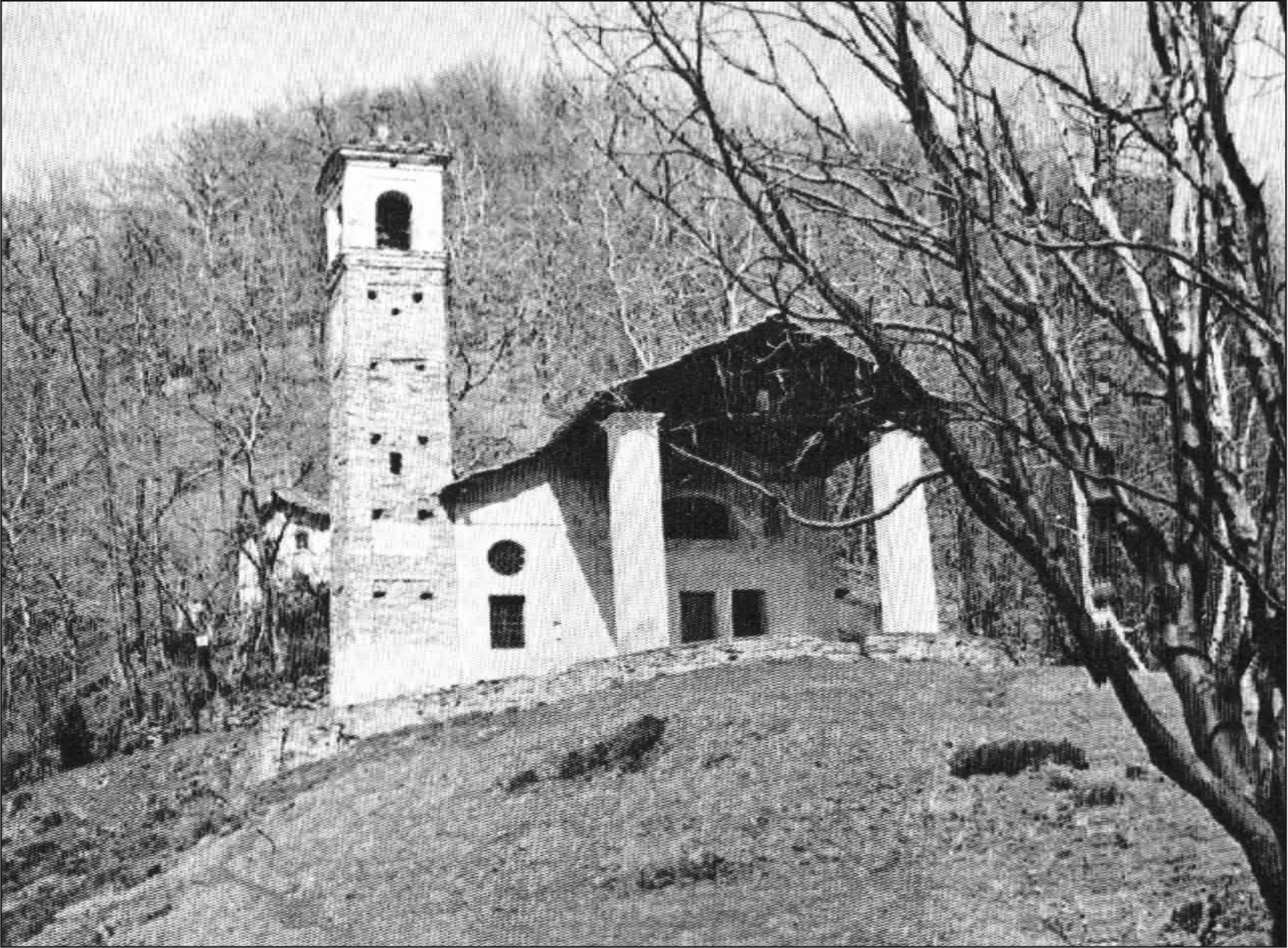

Viveva a breve distanza dalla cappella del Giardino eretta, col suo possente campanile, senza pretese architettoniche dai fedeli nel XVII secolo in onore della Vergine e di Santa Elisabetta, su un promontorio arido, in una radura nuda, della quale, in un certo modo, era custode non rimunerato tenendo la chiave per conto dei priori, che si alternavano ogni due anni, e della parrocchiale di San Martino Vescovo. Definire casupola o baita o malga o grangia o muënda l’edificio, o meglio il covile, con finestrelle strombate che abitava, a ragion veduta sarebbe un insulto a tutti i rustici ripari pastorali delle Terre Alte. Il trionfo del color grigio.

Ogni autunno, quando i boschi odorano di foglie marcescenti e i colchici di soppiatto iniziano a punteggiare i prati intorno, mi diceva: «Se bòt viegno pròpe a bass» (questa volta scendo davvero in paese) e invece, ogni primavera già vibrante d’insetti, quando le primule alzano la testa e trapuntano di giallo i prati dabbasso mentre la neve assedia ancora i valichi, le pendici sui mille e la sua dimora, − tre mèis est invern − lo ritrovavo vispo come il favoloso basilisco a rimettere in sesto le grondaie di legno strappate dalle candele di ghiaccio, le travi di castagno selvatico vecchie di secoli, con abbondanza di chiodi fucinati, che non hanno ceduto alla tenaglia dell’inverno e alle spallate del vento tramontano, nemmeno quando la neve compatta, dopo aver vorticato, gonfiava in mammelle monumentali i teli di nailon azzurro che stendeva sotto i due spioventi per tappare i vuoti e le fenditure creati dalle lose spinte via sotto i pugni del gelo.

La scalogna massima e l’arte della pazienza che la montagna insegna. Tre notti sotto un coltrone assiderante e avviluppante senza poter chiudere occhio. Mi disse un giorno di marzo: «Ho passato tre notti senza togliermi il gelo dalle ossa a puntellare con mani e piedi le sacche: smjavo na simia» (assomigliavo a una scimmia).

Lui diceva verità a voce bassa, con parole misurate da sërvaj delle sette solitudini e un sorriso da bambino – il suo abituale sorriso triste − quando ringraziava per il panettone, le arance e le due bottiglie di rosso − vin stop − che gli portavo in prossimità del Natale.

Il suo rustico domicilio di sessanta metri quadrati sui quali la slavina non inciampa, un minimo dentro il massimo della montagna, aveva niente a che vedere con una dimora nel senso che intendiamo; ricovero, ricetto, stamberga, rifugio povero ma sicuro contro le intemperie: bufera, pioggia, grandine, arrivate tutte dalle cime più alte cavalcando con la morte, fulmini accecanti.

Detto chiaro e tondo era lo scafo di pietre giustapposte venutosi ad arenare non a 2400 metri come l’arca biblica sull’Ararat, ma in questa vallecola isolata, con il suo minuscolo campionario zoologico: una vacòta bruno alpina, Magistra, tutt’ossa e nervi come lui, e una capra, Belìna, che gli davano ciotole di latte tiepido, quattro galline livornesi lasciate crescere in libertà che gli regalavano uova, un botolo pulcioso creato davvero bastardo, Rabajno, che difendeva con canini aguzzi il misero pollame dalle falcate della donnola astuta e dalle faine assetate di sangue, un gattaccio rosso che proteggeva con l’occhio vigile del felino randagio i gherigli dalle incursioni avide dei roditori e scoraggiava i ghiri che avevano scelto le tavole sottotetto per ronfare in letargo.

Un lezzo acre regnante sovrano; una congerie di versi; un miscuglio di fiati concentrati nell’unico locale di vita quotidiana dove tutto era in vista: stalla con greppia/cucina/dispensa/dormitorio. Un open-space ma senza spazio per altri con la stufa di pietra ollare sempre pronta a inghiottire legna per restituire un tepore, senza sprechi e quasi senza fumo, affettuoso e confortante.

Quando questo Noè era oltre misura bevuto, si sgretolava, a lingua sciolta diventava chiassoso, lui così schivo e taciturno. Partiva d’un tratto per la tangente e imprevedibile chiamava una moltitudine di gente dei tempi di cui forse non si rendeva più conto. Spettri del passato e d’altri luoghi traboccati nella sua storia o fantasiosa follia? E gridava a dir poco da baccante, con un turbine di confusione nel cranio, così forte che il vallone del Giardin, dopo le prime ombre di vespro, sembrava teatro di un sabba con puzzo di Diau o invaso da un fantasma tormentato venuto da chissà quale pianeta.

Diventava la Vallis inferni con una sfumatura d’apocalisse. I giovani di Mezzenile, che avanti mezzanotte andavano per rane nei bassifondi verdastri dello stagno di Sumiana, dove non arrivavano né suoni né luci dalle borgate, erano assordati con una paura matta dai nomi portati dall’aria che soffiava da sotto: Toni do Rambociard, Madleina do Granciamp, Vitu ’d Sumiana, Bastian dël Roc, Main ’d Medeio, Tavo Bergamin. Un flusso di nomi della memoria, forse appello di amici coetanei inurbati, a loro sconosciuti. In vino veritas? E per completare la nottata, prendeva a cantare a squarciagola La Martina: − Bona sèira viòire /e la Martina l’è neuva…

Passata come una folata di vento la mattana logorroica e riassestato il cielo messo di traverso, con la testa pesante, tornava ad essere il silvano di carattere silenzioso barba Gnasi, buono come una fetta di pane bianco che mai avrebbe fatto male a una mosca. Il primitivo dall’anima semplice che mi dimostrava affetto anche soltanto spianando la fronte rugosa ed era felice quando, prima d’infilare le mulattiere tra il chiaroscuro di faggi, frassini e castagni verso Cian Fer, l’Alp Rëstreit, Testa dla Cialma, Testa Pajan, passavo di buon’ora a fargli un saluto. Sedeva come su uno scranno solo soletto con lo sguardo astratto, le scapole poggiate contro un masso. In beato languore escludente ogni fretta in un tempo silenzioso e lento.

Avevo dismesso un paio di scarponi in cuoio con suola Vibram in gomma, e senza rimpianti glieli avevo regalati. «Grassie ’n baron» (infinite grazie). La sublime gratitudine. Purtroppo erano più corti di due numeri rispetto alla misura calzabile dai suoi piedi, e allora cosa escogitò Gnasi, avvezzo a risolvere con fantasia ogni situazione? Ipso facto tagliò posteriormente il tomaio dall’alto del bordo al calcagno, conservando l’allacciatura anteriore, per servirsene come sabot, robuste ciabatte. Quando si dice contadin e montagnin scarpe gròsse e servel fin!

Incuriosito, più che sorpreso, chiesi: «Ce la fai a camminare con quelle sul terreno ghiacciato, sui prati ripidi brinati e sui ghiaioni?». Mi rispose: «Non darti pensiero. Salendo scivolo fuori, calando vanno benissimo (o sont bin adourn). Se metto in su i passi, mal; se li metto in giù, bin».

Aveva un modo tutto suo di qualificare una doppia fatica. Poi si asciugò il naso con una manica del maglione, si fermò, fece dietrofront e mi propose (era nel suo carattere) di pranzare con lui ai dodici botti del mezzodì, polenta e toma. Menù casareccio da leccarsi i baffi! Per non offenderlo tentai una scappatoia dato che avevo presente il quadretto di lui che rimboccate le brache, mezz’ora prima faceva il pediluvio in quello stesso paiolo di rame nel quale mezz’ora dopo avrebbe rimestato la polenta. Mi è venuto spontaneo: «Oggi non sto troppo bene di stomaco. Sarà per un’altra volta! Nautu bòt!». Dopo una breve esitazione fece il muso lungo.

La Cappella del Giardino (m 1059) eretta in onore della Vergine e di Santa Elisabetta, nei boschi Mezzenile.

Non ci fu un’altra volta. Si dispersero le briciole di pensieri che raccoglievamo, ammutolirono le tante chiacchierate su luoghi, persone, piccoli episodi mescolanti fantasie e realtà, credenze popolari e filosofia pratica dei montanari. La notte calò pesante sulle parole. Sparì, pover’anima, un malnato giorno lasciando tutto com’era, ossia in quell’anormalità normale di cose sparse intorno ai muri, di bestie che dal battente senza chiavistelli e robusti catenacci entravano e uscivano baruffando (che fine fecero?), di tome che si riempivano di vermi sui ripiani ricavati dal cuore delle querce appesi alla travatura del tetto.

Era venuta l’ora delle ultime cose con drappi di ragnatele e la malinconia di polvere senza rimedio. Adesso corvacci neri come la pece la facevano da padroni al Giardin.

Nelle botteghe di Mezzenile, quando chiesi sue notizie, venni a sapere che era stato ricoverato nell’Ospedale Mauriziano di Lanzo, all’Eremo che fino al 2012 sarà una Rsa con 37 pazienti. In preda a cupi presagi, lo trovai contratto (riflesso difensivo?), oltremodo accorciato, rannicchiato in posizione fetale, impotente, con le mani tatuate da cicatrici fra le ginocchia, più minuto più fragile e più vecchio nel camicione allacciato sulla schiena. Un animale selvatico che non dava segnale di sé, estraneo in quel luogo dov’era stato inchiodato e terrorizzato da tutto il solerte impegno medico che lo opprimeva con pappe e fleboclisi.

Sconsolato, lui che raramente si lamentava e non si preoccupava oltre la giusta misura. «O man tajà ël cëmbë» (mi hanno tagliato le gambe) disse sfinito con parole di cenere quando gli chiesi che diavolo di male avesse e continuava in quella sorta di demenza, monotono come un disco incrinato, man tajà ël cëmbë, quando per rassicurarlo gli facevo notare, palpando sotto la coperta color tabacco (un anticipo di sudario), che le gambe c’erano.

Tutt’e due complete di carne e ossa dal ginocchio alla caviglia; con giunture grosse e ossa magre, ma lui perso nella follia di arti troncati di netto, ripeteva ripeteva ripeteva esasperante «tajà» con voce lamentosa, litania triste venata di paure seguita da cupi silenzi, ingrigito in volto come mai l’ho visto.

Una madida follia. Sospeso in una sorta di limbo. Forse un presagio di morte? Forse la gerla della vita era diventata troppo pesante? Ma questo non è il posto per andarsene dal mondo. Molto meglio lassù, all’aria aperta, col capo posato sul muschio. Rimasi in silenzio con la bocca amara e un groppo in gola senza riuscire a strappargli risposte. Cosa mi apparteneva di lui se non qualche ora, seduto tenendogli un braccio intorno alle spalle sui gradini antistanti il portico della cappella? È scritto che ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.

* * *

Me ne andai col cuore pesante, angosciato, ingoiando lacrime quasi avessi un senso di colpa per aver mancato in qualcosa a suo riguardo, senza dire niente, mentre il suo ormai fragile corpo faceva come un’ombra distorta sul letto complice l’angolazione della luce.

A malapena teneva il capo dritto, rivolto all’insù verso il soffitto o la volta del cielo con stelle ferite, a guardare perduto con occhi lattiginosi non so cosa.

Lo fissava intensamente come solo si può mirare una misteriosa trascendenza. O era il sempliciotto marcato di fragilità, fuori di testa, avvolto in un inchiostro di tenebra che piangeva mentre gli accarezzavo la fronte e però aveva nelle palpebre appena socchiuse un sorriso speciale. Riconoscente. La vicinanza nella distanza.

Ero per niente rassegnato, Dio m’è testimone, e pensavo alla tua avventura esistenziale cominciata e finita in piccolo, ricordavo quando mi dicevi i nomi delle piante e dei volatili – arsignuel, cassagrum, toistomera, chincion, pitaross, oratel, berta, suvitta, duscul −, vocaboli astrusi per chi non è di questi luoghi. Ho imparato a soppesare i tuoi risolini e i tuoi silenzi mentre mordicchiavi un rametto di timo selvatico, le tue certezze sui capricci delle stagioni e i tuoi dubbi sulla maturazione delle tome rimaste al chiuso.

Entrato nell’ospedale un mezzodì terso di luglio, conclusi la pietosa visita un’ora dopo salendo in auto col doloroso presentimento, mentre goccioloni di una livida nuvola squagliata iniziavano a martellare i nidi di formiche. Davvero brutta giornata. Ciao per sempre amico.

TI E' PIACIUTA QUESTA PAGINA DI STORIA? QUI NE TROVERAI TANTE ALTRE CLICCA

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.