AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

25 Giugno 2025 - 23:32

Il rio San Gallo ai Tre Ponti di Settimo Torinese

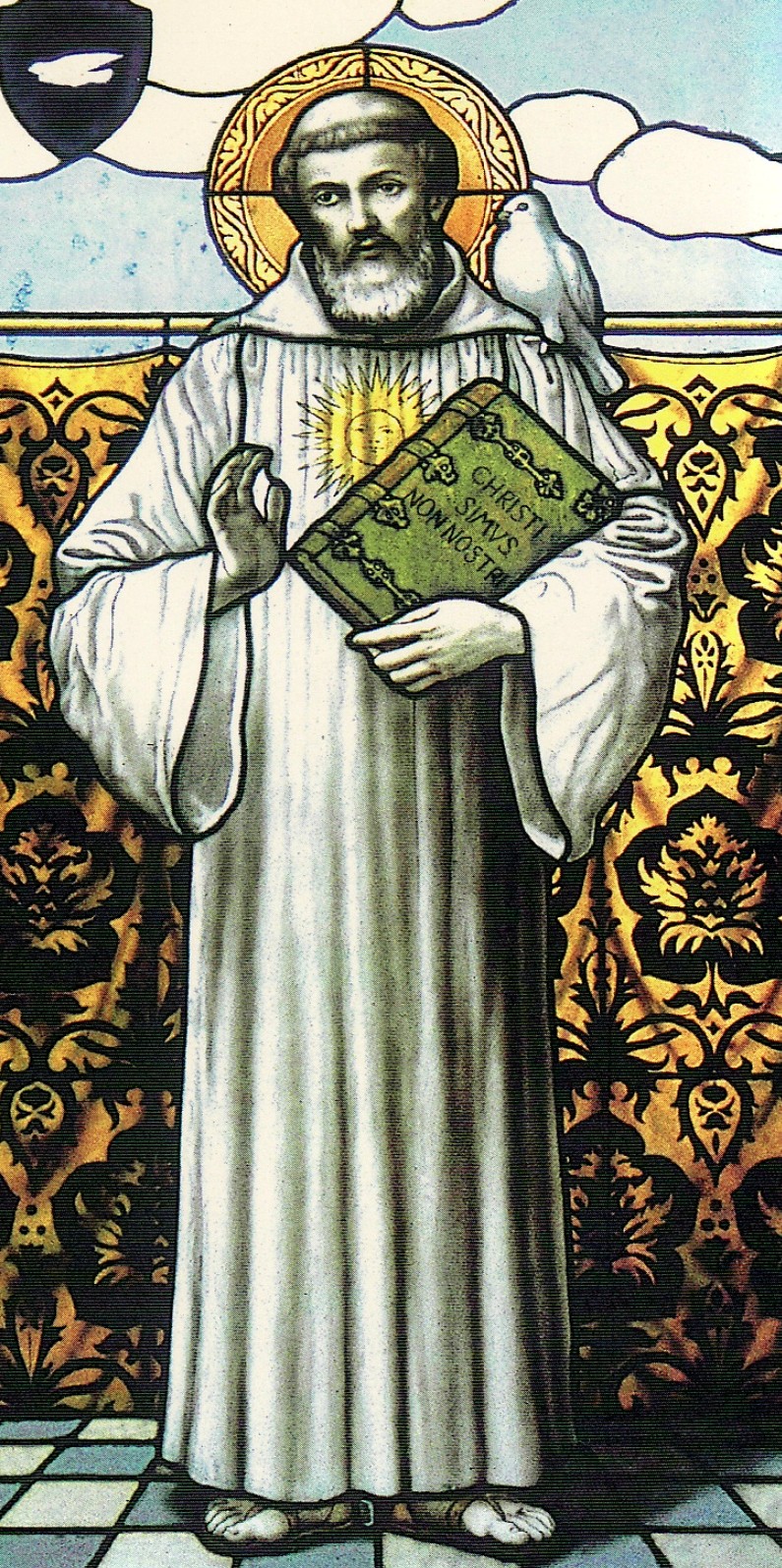

Morì nel lontanissimo 615. Il papa Benedetto XVI lo definì, nel 2008, «santo “europeo” perché “consapevole dell’unità culturale dell’Europa»”. In una sua famosa lettera per il pontefice Gregorio Magno si trova, effettivamente, l’espressione «totius Europæ», ossia «di tutta l’Europa». Ed è la prima volta. Si tratta di San Colombano, irlandese, monaco benedettino, missionario ed evangelizzatore, la cui attività ha lasciato importanti tracce nella vita religiosa e culturale sia in Francia sia nell’Italia settentrionale.

A pochi chilometri da Cuorgnè, in una valletta percorsa da un affluente del torrente Gallenca, si trova San Colombano Belmonte. Sull’origine del toponimo, il dibattito è aperto. Anticamente il luogo era chiamato «Camcolombani» ossia Campo Colombano. Poi la denominazione subì un adattamento paretimologico, un aggettivo difficile per indicare un concetto semplicissimo: in pratica, il nome fu modificato affinché somigliasse a un’altra parola più familiare, anche se non esiste alcun reale legame etimologico tra le due. Da Camcolombano, dunque, a San Colombano. Il che attesta la popolarità del celebre benedettino nella regione canavesana.

Uno dei compagni di San Colombano era San Gallo, nato attorno alla metà del sesto secolo, anch’egli monaco irlandese. Mentre Colombano venne in Italia dove fondò l’abbazia di Bobbio (Piacenza) nella quale è sepolto, Galloscelse di stabilirsi in Svizzera, morendo fra il 630 e il 645. Nel luogo fu successivamente fondata la grande abbazia di San Gallo che conserva tuttora una magnifica biblioteca, ricca di numerosi manoscritti anteriori all’anno Mille.

A San Gallo, in epoca incerta, venne dedicata una chiesa di Settimo Torinese. Negli antichi documenti, il luogo di culto è associato al titolo di pieve. Sappiamo inoltre che dipendeva dai canonici della cattedrale di Torino. La pieve di San Gallo compare nelle fonti del quattordicesimo secolo. È citata, ad esempio, fra le chiese che erano tenute a pagare il cattedratico, un tributo versato annualmente al vescovo a titolo di sudditanza.

Sembra che la giurisdizione di San Gallo si estendesse su un’area assai vasta. Oltre alle chiese di San Pietro di Settimo, San Lorenzo e San Martino in Rivo Martino, annoverava San Michele, San Bartolomeo e San Marco in Borgo Cornalese (presso Villastellone), Santa Maria in Carpice (oggi frazione di Vinovo), San Vito in Pecetto, San Pietro in Castagnole, San Martino in Carignano, Santa Maria in Borgo Salsasio (presso Carmagnola) e San Firmino in Cercenasco.

Un simile distretto plebano – che oltrepassava il Po e comprendeva luoghi di culto del Chierese, dell’Astigiano e del Pinerolese – appare inspiegabile alla luce delle attuali conoscenze storiche. Poiché alcune delle chiese citate dipendevano da San Solutore di Torino, è stata avanzata l’ipotesi che la pieve di San Gallo comprendesse chiese appartenenti alla famosa abbazia, la cui decadenza risulta attestata nel quattordicesimo secolo.

Nel 1389 la pieve di San Gallo fu unita alla chiesa di San Pietro di Settimo. Poi le notizie s’interrompono. Le mappe del Settecento segnalano la pieve come rudere. Attualmente rimangono i toponimi: il nome della regione e del quartiere – San Gallo – nonché del corso d’acqua e della strada sotto la quale in parte continua a fluire.

San Colombano raffigurato in una vetrata nell'abbazia di Bobbio

Dal punto di vista archeologico, la località San Gallo ha sempre rivelato sorprese. Fra i reperti di cui si è a conoscenza vale la pena di segnalare la stele funeraria di un sacerdote del culto di Augusto, della quale lo studioso Eugenio De Levis (1737-1810) diede notizia nel 1781, precisando che il ritrovamento era avvenuto fuori Settimo, «lungi dal luogo circa cinquanta passi per andare a Chivasso». Non lontano dalla cascina Isola, in località Cittadella, fu portato alla luce un vaso bronzeo con circa ottocento monete, collocabili in un arco di tempo non breve, fra l’età dell’imperatore Vitellio e quella di Giulia Mamea, la madre di Alessandro Severo, ossia fra la seconda metà del primo secolo dopo Cristo e la prima metà del terzo secolo. D’altronde la regione San Gallo era attraversata dalla grande strada che univa, in epoca romana, Torino a Pavia e Piacenza, inserendosi in un sistema viario assai esteso che metteva in comunicazione la Gallia con la pianura del Po e Roma.

Un luogo, insomma, dove grande storia e microstoria, cultura e spiritualità si fondono.

Se ti è piaciuto questo articolo, segui SILVIO BERTOTTO QUI

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.